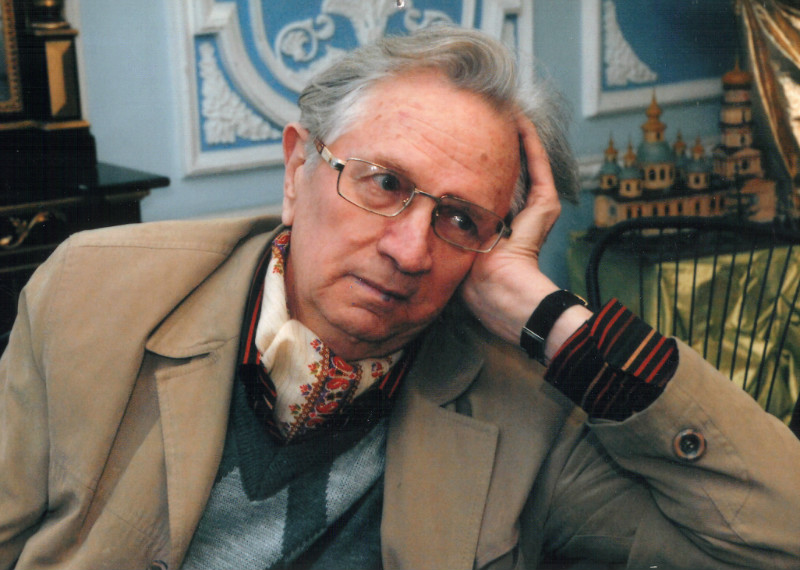

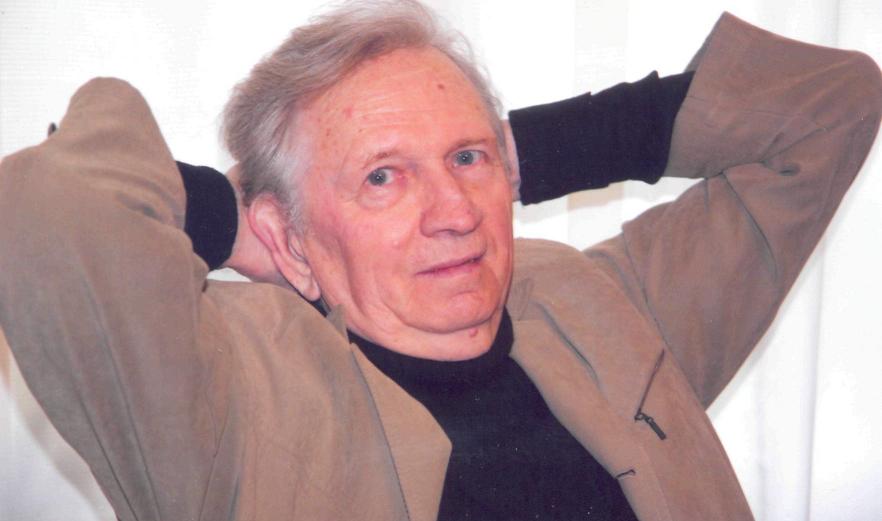

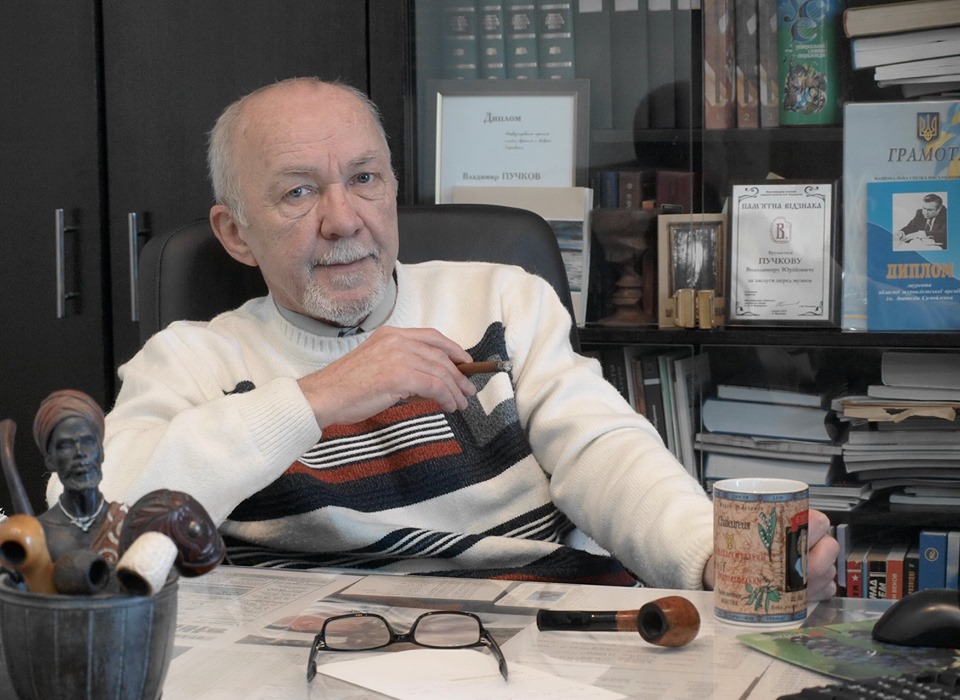

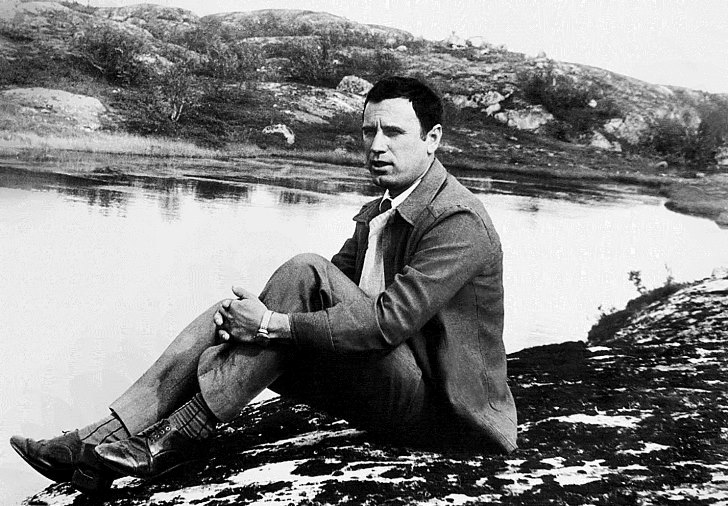

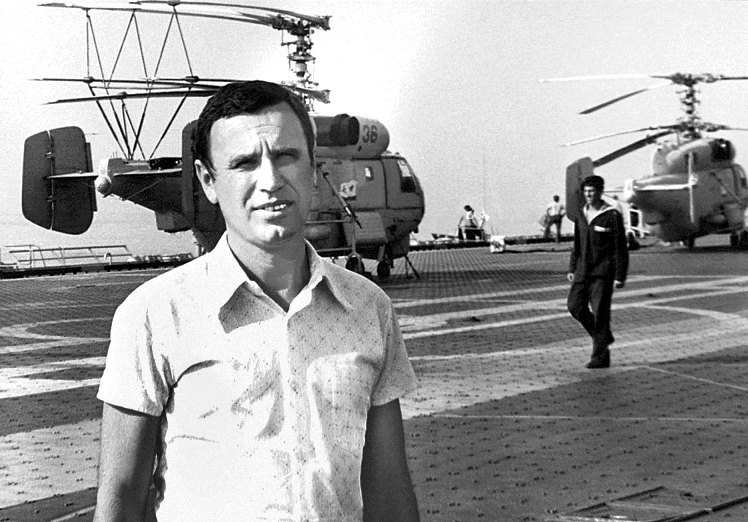

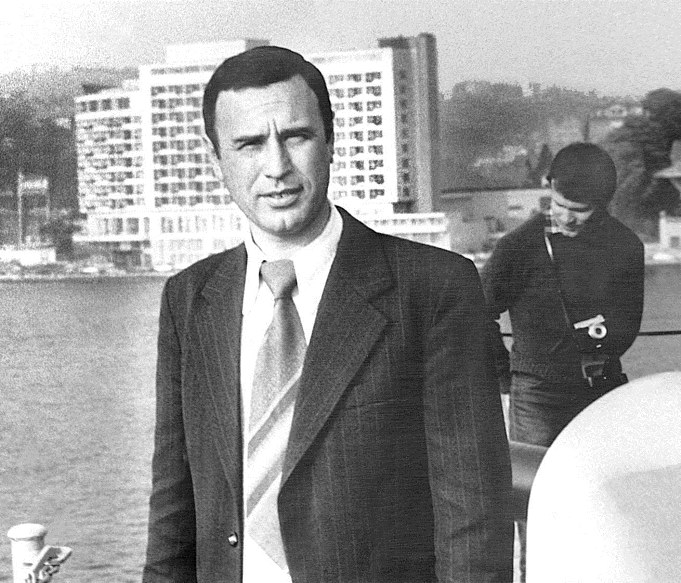

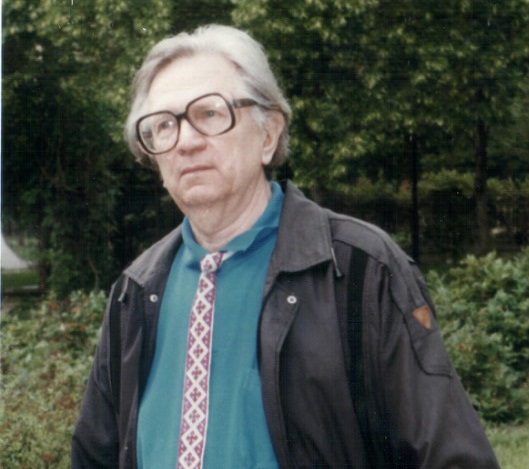

Владимир Юрьевич Пучков

(1950-2019)

Дебюты Владимира Пучкова

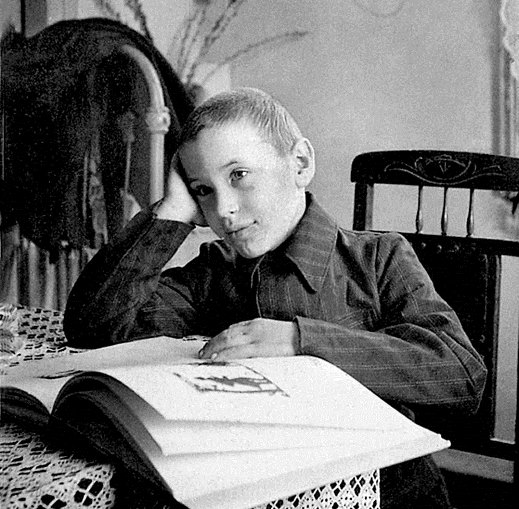

Свои первые стихи юный Владимир Пучков начал публиковать в ещё середине 1960-х годов, однако впоследствии, отвечая на вопрос о том, какая его поэтическая публикация была первой, поэт затруднялся ответить. Только благодаря составительнице библиографического указателя поэта, сотруднице Николаевской областной универсальной научной библиотеки Марине Тасинкевич, удалось выяснить, что одной из первых поэтических публикаций Владимира Юрьевича была поэма «Заграва» в газете «Маяк» (№90 (2741) от 30.07.1966). Её автору на тот момент было всего 16 лет.

Как и многие поэты-шестидесятники, Владимир Пучков с самого детства очень болезненно ощущал звенящий отголосок войны и поэтому совсем не случайноего, что его поэма повествует о «народжених у двадцятому, загиблих у сорок п’ятому». Выразительными, ритмичными мазками автор изображает сжимающую сердце картину войны в родных пейзажах, и описывает как потом «ще довго снились часи нелюдської муки», «снились криваві руки, і заломлені руки, і паморозь підступала до молодих скронь». Уже тогда в его строках ощущался потенциал зрелого поэта, а его любовь к запоминающимся, художественным деталям были узнаваемы уже в этих юных строках.

Интересно, что поэма написана на украинском языке, хотя всем читателям Владимир Юрьевич известен в первую очередь как русскоязычный поэт. Начиная с первого сборника «Азбука музыки» в 1984 году, в состав его сборников входила поэзия только на русском языке, а в украинском варианте стихи чаще всего появлялись в печати благодаря переводам Дмитра Креминя. Вот как сам Владимир Пучков отзывался о языковом вопросе:

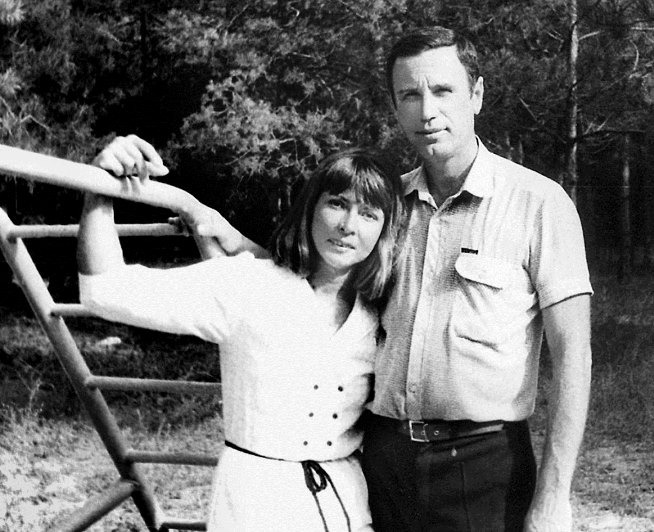

‒ Мама моя ‒ украинка, а отец родом из российской глубинки. На самом деле, как человек себя идентифицирует? Наверное, по языку. По языку, на котором мыслит. Поэтому я, когда получал паспорт, идентифицировал себя как русский. Впрочем, никогда в жизни не возникало проблем по поводу национальности. Украина такая большая и такая разнообразная, что у каждого региона есть свои особенности, привычки, традиции. А я жил и живу в Николаеве. Он ‒ моя Украина. И очень комфортно себя чувствую со своим мышлением, со своим умением разговаривать на русском и украинском. Приходилось работать в основном в прессе. Разноязычной. Естественно, сам писал на украинском языке и свободно на нём разговариваю, ‒ рассказал Владимир Юрьевич в интервью журналистке Елене Ивашко в 2014 году.

Следующими публикациями в периодических изданиях станут стихи «Площадям, пустым и гулким…», «Я опять уезжаю…» и «Пять минут» в газете «Ленінське плем’я» в 1967 году. Эти стихи в дальнейшем войдут в первый сборник и будут неоднократно перепечатываться. А строка «Я вёл тогда переговоры о перемирии в любви» из стихотворения о беседе влюблённых на переговорном пункте, обретёт крылья, оставшись на устах у горожан. В 1970‒1971 годах более лиричная поэзия «Сирень», «Сказка», «Лебедь», «Баллада о десанте» появится на страницах областной газеты «Южная правда».

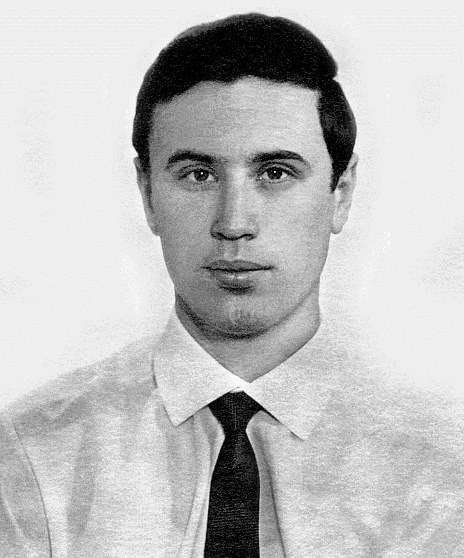

Своим настоящим поэтическим дебютом сам Владимир Пучков считал первую публикацию в литературно-художественном журнале «Юность» в 1973 году. На страницах этого легендарного журнала печатались стихи Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко и Роберта Рождественского, главы из романов Аркадия и Бориса Стругацких, повести Бориса Васильева. Всесоюзное признание получили и стихи Владимир Пучкова «Парашютист» и «Доктор Нина», разлетевшись по большой стране тиражом 2 100 000 экземпляров.

Что же до первых журналистских материалов, то в том же 1973 году заметки Владимира Юрьевича впервые появились в газете «Ленінське плем’я». Нередко его материалы печатались в одном номере с новыми стихами. В качестве заместителя заведующего отделом пропаганды и культмасовой работы ОК ЛКСМУ Владимир Пучков освещал областные конкурсы агитбригад и агиттеатров («Стало більше конкурентів», 29.02.1973), писал рецензии на кинофильмы («Світла скрипка дитинства», 09.12.1975), спектакли театра юного зрителя («Здравствуй, Корчагін!», 24.09.1974) и Николаевского русского драматического театра им. В.Чкалова («Прогрес технічний і моральний, 04.11.1976) , конкурсы бальных танцев («Конкурс краси і грації», 14.12.1976) и другие культурные молодёжные мероприятия в области. Статьи появлялись в рубриках «Новини.Культурне життя», «Читацький інтерес» и, конечно же, «Огляд поетичної пошти».

Книги Владимира Пучкова

‒ Ещё когда я считался подающим надежды молодым стихотворцем, я сотрудничал с газетой по части близкой к литературе. В молодёжной газете меня попросили делать обзоры современной поэзии, ‒ вспоминал Владимир Юрьевич. ‒ В редакции не хватало сотрудников, а кому-то надо было закрывать большую площадь полосы. Литературные произведения не нуждались в ответах, поэтому был найден способ ‒ обзор поэтической почты. Берёт Пучков папку и пишет обзор: «Такое-то стихотворение написала нам доярка из колхоза такого-то ‒ замечательная пейзажная лирика».

Возьмём, к примеру, обзор поэтической почты «Відгук серця» в номере от 24.04.1976. Стихи юных поэтов из литературной студии «Джерела» Владимир Юрьевич деликатно хвалит за «наполегливість у своєму безкорисливому намаганні оволодіти секретами поетичної творчості». Дружелюбно поддерживает и автора Михаила Бандурака в его стремлении запечатлевать портреты своих земляков, анализируя стихотворение посвящённое молодой доярке из Новоодесского района, победительнице соцсоревнования. И сетует Владимир Пучков лишь о том, что большинство авторов по инерции пишут не о том, что их волнует и что они хорошо знают, а на темы, которые кажутся им достаточно поэтичными и достойными рифмования, используют штампы и даже готовые строчки из известных стихов и песен.

Изучая дебютные поэтические и журналистские публикации Владимира Пучкова, невольно поражаешься, насколько сформировавшимся и узнаваемым был его стиль письма, как в поэзии, так и журналистике с самого начала. Его журналистский лаконичный слог делал стихи «густыми», насыщенными образами и деталями. А поэтичный творческий взгляд оживлял сухие газетные заметки. И в обоих случаях, с первых строк читателю становилось ясно: автор ‒ Владимир Пучков.

* * *

Открывая Николаев миру. Поэтический фестиваль «Ватерлиния»

Криминальный центр, один из самых опасных городов Украины, который находится «где-то под Одессой» ‒ такова, увы, слава Николаева за его пределами. Однако наш город имеет высокий не только научно-технический, но и художественный и литературный потенциалы. «Многолетняя закрытость и сегодня мешает быть знаменитым нашему городу. Давайте открывать его миру!» ‒ призывал Владимир Пучков и в 2011 стал одним из инициаторов проведения в Николаеве открытого всеукраинского фестиваля поэзии «Ватерлиния». Владимир Юрьевич взял на себя ответственные роли главы оргкомитета фестиваля, а также председателя фестивального жюри. Фестиваль поэзии получил звучное и многосмысловое название «Ватерлиния».

‒ С одной стороны технический, корабельный термин, а с другой ‒ готовая поэтическая метафора. Если говорить о корабле, ватерлиния символизирует уровень погружения, а если образно – то это уровень погружения в действительность, уровень поэзии, уровень мастерства. В то же время ватерлиния – это ещё и граница двух стихий, воды и воздуха, глубины и высоты. Слово вполне поэтическое. Я хочу, чтобы название прижилось, и чтобы фестиваль этот проводился ежегодно, ‒ рассказал Владимир Пучков в интервью Наталье Христовой в 2011 году.

‒ С одной стороны технический, корабельный термин, а с другой ‒ готовая поэтическая метафора. Если говорить о корабле, ватерлиния символизирует уровень погружения, а если образно – то это уровень погружения в действительность, уровень поэзии, уровень мастерства. В то же время ватерлиния – это ещё и граница двух стихий, воды и воздуха, глубины и высоты. Слово вполне поэтическое. Я хочу, чтобы название прижилось, и чтобы фестиваль этот проводился ежегодно, ‒ рассказал Владимир Пучков в интервью Наталье Христовой в 2011 году.

Получив от Владимира Юрьевича приглашение, от которого не отказываются, членами жюри согласились стать лауреаты международных премий и пользующиеся авторитетом поэты со всех уголков Украины. Путём оценивания зашифрованных анонимных работ, члены жюри заочно выбирали 20 финалистов, которые проходили во второй очный этап. Только в первый год поступило 184 заявки на участие в фестивале от поэтов из Украины, России, Польши. В следующем году география конкурса расширилась: свои стихи на рассмотрение жюри прислали поэты из 8 стран! Так, фестиваль фактически из всеукраинского стал международным и занял заметное место в литературной жизни страны.

На второй день фестиваля проводились финальные поэтические чтения, по результатам которых жюри определяло три призовых места и присуждало специальный приз зрительских симпатий на основе голосования зала. Традиционно победитель «Ватерлинии» приглашался в качестве члена жюри на поэтический фестиваль в следующем году. В 2013 году у каждого члена жюри появилась возможность вручать отдельный приз от своего имени поэту-финалисту, чьи стихи понравились ему более всего. В том же году впервые в рамках фестиваля был проведён открытый конкурс видеопоэзии «Батискаф». Ежегодно всем участникам фестиваля помимо дипломов также вручался опубликованный издательством «Возможности Киммерии» фестивальный сборник, куда входили стихи всех финалистов. Занявшие же призовые места поэты получали денежные вознаграждения и ценные подарки, а победителю помимо всего выше перечисленного доставался и памятный знак ‒ скульптурная композиция Ивана Булавицкого.

Поэтические фестивали существовали в истории нашего города и раньше. В 1970-е в Николаеве неоднократно проходили всесоюзные фестивали, приезжали классики советской литературы. Времена изменились, и не только для известных поэтов.

- Ещё труднее тем молодым, сквозь которых прорывается поэзия, и они не знают что с этим делать,- говорил Владимир Пучков. - Они издают книжки, но они выходят в их родных городах крохотными тиражами, и нет никакой возможности их как-то продвигать. Заниматься самопиаром ‒ не поэта дело. Книги выходят, но общаться надо. Сейчас поэты списываются по Интернету и устраивают посиделки то в одном, то в другом городе. И для общения, и для того чтобы они становились известнее. И потом это даёт хорошие стимулы для творчества.

На молодых поэтов фестиваль «Ватерлиния» производил яркое впечатление. Волнительные поэтические чтения, познавательные экскурсии и различные культурные мероприятия, музыкально-литературные вечера – трёхдневная программа фестиваля была насыщенной и увлекательной, усложняясь с каждым годом. В стенах библиотек проходили мастер-классы членов жюри и почётных гостей фестиваля, презентации книг, круглые столы. В городских кафе участники фестиваля собирались для проведения поэтических «слэмов».

В Николаевском зоопарке помимо экскурсии проводились конкурсы экспромтов, посвящённые животным, занесённым в Красную книгу. Торжественным всегда было и открытие. В 2013 году, к примеру, церемонию открытия организаторы решили провести в Николаевском яхт-клубе, где все поэты смогли принять участие в репетиции отплытия в кругосветное путешествие на легендарной яхте «Икар» - той самой яхте, совершившей в 1987 году под руководством Бориса Немирова уникальное плаванье вокруг света. Ступить на палубу обогнувшей мир яхты, увидеть с воды, как летнее солнце опускается над городом и вдруг так четко осознать значение названия фестиваля ‒ чем не уникальный и вдохновляющий опыт для любого поэта?

‒ Большой город, расположенный на слиянии двух рек, окруженный с трех сторон водой, встретил житомирян широкими улицами и общительными жителями,- вспоминает финалистка «Ватерлинии-2012» Нина Паламарчук, член житомирского народного аматорского литобъединения «Оксия».- Количество оксийского «десанта» позволяло побывать на различных мероприятиях в разном составе, а затем делиться мыслями. Не было времени даже звонить друзьям на малую родину, чтобы хоть как-то ввести их в состояние дел…Ведь три дня Ватерлинии равны трем неделям обыденности. К сожалению, железнодорожное расписание и рабочий график не позволил оксиянам остаться на бонусное мероприятие Ватерлинии - чтения в Ольвии, зато мы привезли из приветливого города впечатление общения, множество новых знакомств, уникальный опыт чувств.

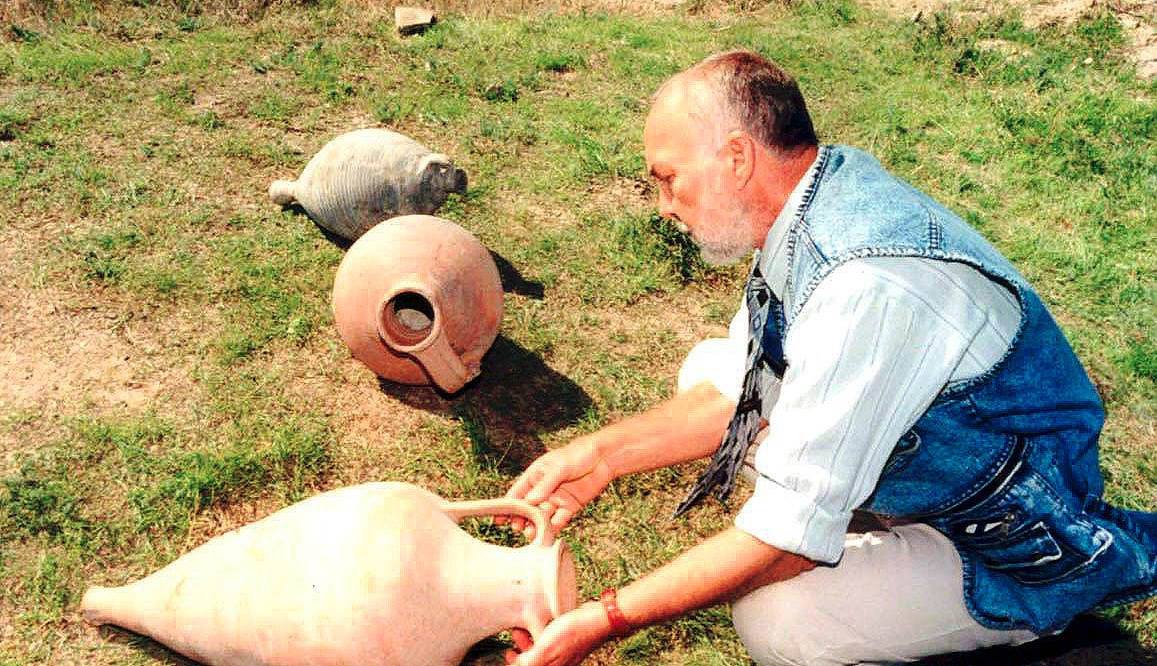

Экскурсия в Ольвию ежегодно становилась завершающей высокой нотой фестиваля. Там поэты не только могли познакомиться с известным художником Владимиром Бахтовым и его творчеством в области лэнд-арта и художественных исторических реконструкций, но и принять участие в «Ольвийских агонах» ‒ поэтических чтениях имени Анахарсиса, первого поэта Причерноморья, одного из семи мудрецов Греции.

В предисловии к сборнику, изданному по результатам этих поэтических чтений, Владимир Пучков влюблённо описывает «высокий берег Днепро-Бугского лимана», «ракушняковые алтарные камни», «звёздный купол вечного античного неба» и добавляет: «На этих поэтических вечерах-состязаниях, названных «Ольвийскими агонами», нет микрофонов и усилителей, нет цветных фонарей и декоративных кулис.

В предисловии к сборнику, изданному по результатам этих поэтических чтений, Владимир Пучков влюблённо описывает «высокий берег Днепро-Бугского лимана», «ракушняковые алтарные камни», «звёздный купол вечного античного неба» и добавляет: «На этих поэтических вечерах-состязаниях, названных «Ольвийскими агонами», нет микрофонов и усилителей, нет цветных фонарей и декоративных кулис.

Жюри фестиваля «Ватерлиния»

Нет ничего искусственного ‒ подкрашивающего и подслащающего. И случайных зрителей-зевак здесь нет. Все становятся участниками действа, читающие и внимающие, ‒ все погружаются в натуральную атмосферу поэзии и оценивают друг друга по высшему, «гамбургскому счёту». Впрочем, не в состязательности дело, а в том, что здесь невозможны проходные стихи, необязательные слова. Необходимы ‒ о важном и вечном». Этот кульминационный вечер вспоминает и финалистка «Ватерлинии-2013», николаевская поэтесса Ольга Сквирская:

‒ Уникальное событие - чтения имени Анахарсиса в доме Бахтовых в Парутино. Экскурсия по Ольвии, гелиограффити, чтения при свете факелов - это было что-то совсем не провинциальное. Каждый приготовил текст с упоминанием Анахарсиса, который был связан с нашим краем. Всё это было на высоком уровне. Поэтому значение этого фестиваля был огромным. Очень жаль, что не смогли продолжать. В 2014 году был только заочный тур. Всё это было очень сложно, а сейчас нереально, я бы так сказала. Потому что сейчас я не вижу в Николаеве никого, кто мог бы организовать подобный фестиваль… Что-то проходит, но не такого масштаба. Тут же играла роль и фигура Владимира Юрьевича, большого поэта, которого знали все поэты Украины. Его ценили, уважали люди. Это было событие в жизни города. «Ватерлинии» нет, но она осталась в памяти.

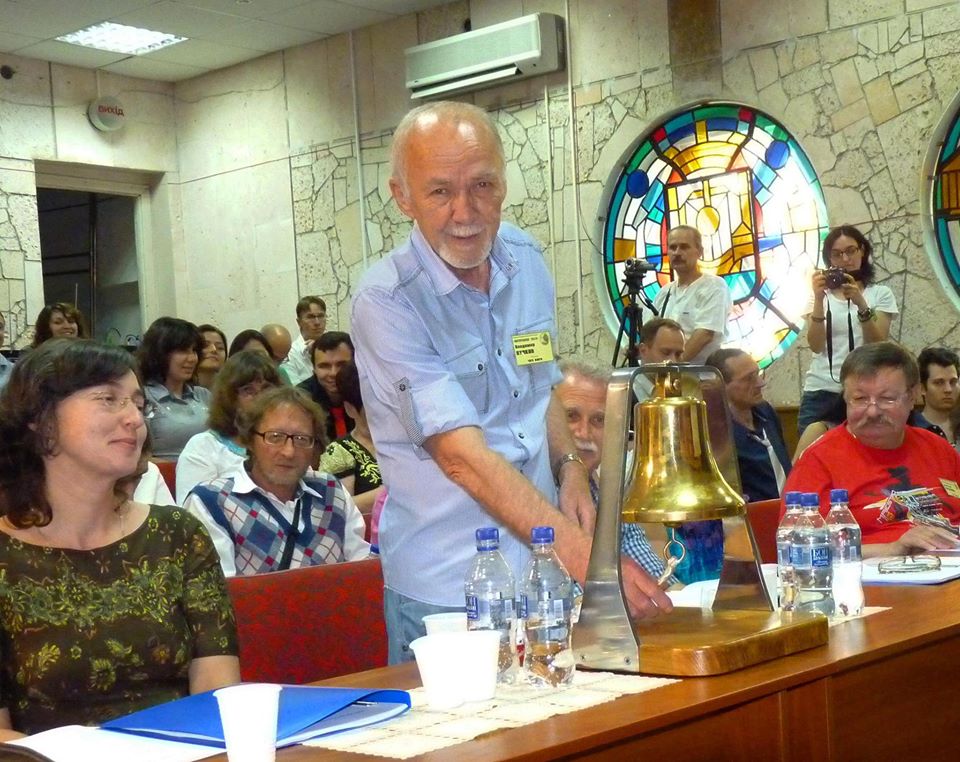

Звон корабельной рынды, символа поэтического фестиваля, в последний раз раздался в 2013 году на торжественной церемонии открытия. В следующем году, в связи с военными событиями в стране, фестиваль проходил заочно, а затем, за неимением финансовой поддержки городских властей и спонсоров, вовсе прекратил существование. Однако он действительно остался в памяти не только горожан, но и участников фестиваля со всех уголков Украины и за её пределами. Ведь литературное будущее нашего края не потеряно, пока люди помнят звон той самой корабельной рынды, звёздное небо над Ингулом, закат над южным городом, тепло ольвийских трав и повисшие в горячем летнем воздухе слова Владимира Пучкова:

Нас мало, товарищ, нас пятеро, может, иль трое ‒

На микроскопической плёнке культурного слоя…

* * *

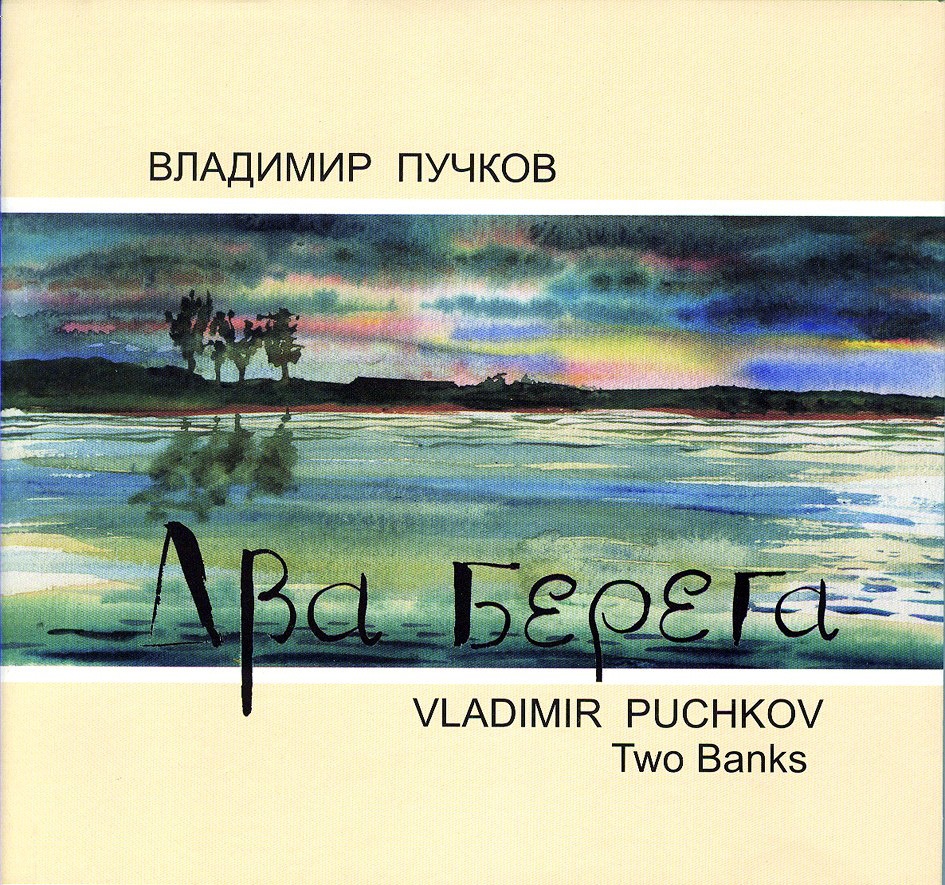

«Два берега», или дуэт солистов.

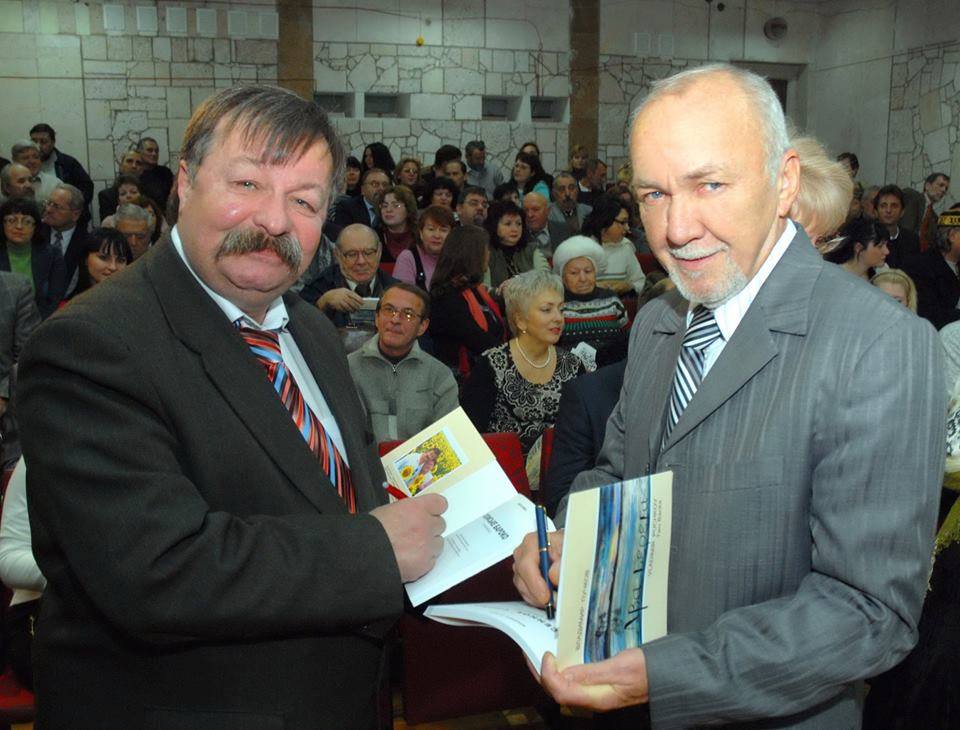

«Поэты по своей природе ‒ солисты, но разве невозможен дуэт солистов?» ‒ когда-то спросили себя выдающиеся николаевские поэты и близкие друзья Дмитро Креминь и Владимир Пучков. Ответом на этот, казалось бы, риторический вопрос стала их уникальная книга-трилингва «Два берега». Это сборник взаимопереводов поэтов, который своим существованием доказывает, что поэзия едина, а языки способны дополнять друг друга. 28 ноября 2008 в Центральной городской библиотеке им. М.Л. Кропивницкого состоялась презентация сборника. В 2019 году в честь 11-летия со дня выхода книги библиотека организовала вечер поэзии «Два берега», который был посвящен памяти двух выдающихся николаевских поэтов.

Николаевцы начали собираться в актовом зале библиотеки задолго до начала мероприятия. Люди заходили, держа в руках книгу или потрепанную старую газету, где когда-то публиковались стихи поэтов, чтобы продекламировать любимые строки. Знакомые лица Дмитра Креминя с жизнерадостной улыбкой, что скрывается за густыми усами, и Владимира Пучкова с иронически прищуренными глазами встречали всех новоприбывших на фото, под которым лежали шесть печально красных роз ...

Николаевцы начали собираться в актовом зале библиотеки задолго до начала мероприятия. Люди заходили, держа в руках книгу или потрепанную старую газету, где когда-то публиковались стихи поэтов, чтобы продекламировать любимые строки. Знакомые лица Дмитра Креминя с жизнерадостной улыбкой, что скрывается за густыми усами, и Владимира Пучкова с иронически прищуренными глазами встречали всех новоприбывших на фото, под которым лежали шесть печально красных роз ...

Ведущей вечера поэзии выступила заслуженная журналистка Украины Инга Хоржевская. Пытаясь сохранить стиль и посыл «Двух берегов», ведущая рассказывала о Дмитре Кремине на украинском, а о Владимире Пучкове ‒ на русском. С теплом и благодарностью вспоминали мастеров слова и читали их стихи поэтессы Ольга Сквирская и Ксана Коваленко. «Проводниками в мир поэзии» назвал Дмитра Креминя и Владимира Пучкова Олег Дорош-Гордий, победитель Международного фестиваля поэзии «Ватерлиния», организаторами и членами жюри которого были поэты.

Благодаря современным технологиям виртуально присоединиться к мероприятию удалось и киевскому поэту Сашко Обрию, который прочитал стихотворение « А де ж те скіфське золото?». И это далеко не единичные примеры того, как николаевские поэты умели разглядеть в людях настоящий талант, помогали сохранить его и вырастить. Кого-то Дмитро Креминь настойчиво рекомендовал в Национальный союз писателей Украины, кто-то писал первые журналистские материалы под чутким руководством Владимира Пучкова. «Покровители молодых талантов», называет их ведущая. Поэты были слишком скромны, чтобы признать этот титул, однако сами многократно публично поддерживали начинающих авторов, при необходимости становились на их защиту и всегда искренне радовались успехам своих учеников.

Благодаря благозвучию и естественному ритму стихи николаевских поэтов нередко становились текстами песен. Многие песни в соавторстве с Дмитром Дмитровичем и Владимиром Юрьевичем написал композитор и исполнитель Евгений Долгов. В его исполнении присутствующие услышали лирическую композицию на стихи Владимира Пучкова «Зажги старинную свечу». В этот вечер состоялся и дебют песни на стихи Дмитра Креминя в исполнении поэта-песенника Виктора Коваленко. Виктор Георгиевич привез из Баштанки нарисованный местным художником портрет поэта, и подарил его семье.

Бесценными воспоминаниями о друзьях-поэтах поделился их давний единомышленник, выдающийся николаевский поэт Вячеслав Качурин.

‒ В Национальном союзе писателей Украины висел черный пиджак на случай, если кого-то из нас наградят, ‒ с улыбкой рассказывал он, ‒ когда награждали Дмитра, то пиджак надевал он. Если меня, то я. Сейчас этот пиджак остался у меня как память о близком друге.

Владимира Пучкова Вячеслав Тимофеевич назвал замечательным «мастером поэтического слова»:

‒ Я взял его книгу и пытался хоть одно слово заменить, хотя бы одну запятую ‒ невозможно. Он настолько точно говорил о каком-то явлении, настолько точно и искусно писал. У него была изысканная рифма, он мог найти такую форму стиха, которую никто не мог найти. До сих пор помню его сравнения «камуфляжная осень». Надо же было это заметить и придумать! Никто так не мог.

Видеопоздравление из Сан-Франциско прислал и известный фотограф Александр Кремко, который много лет проработал фотокорреспондентом в газете «Вечерний Николаев», редактором которой был Владимир Пучков. Он вспомнил, как делал фотопортреты Дмитра Креминя и Владимира Пучкова: первого в вышиванке, в поле рядом с лошадью, второго ‒ с сигаретой, в окутанном дымом кабинете.

‒ Если человек порядочный, он порядочен во всем. Это доказывали и Дмитро, и Владимир своей жизнью, своей работой, своим отношением к коллегам и друзьям, ‒ отметил Александр Кремко.

Свои поэтические посвящения продекламировали поэты Аркадий Суров и Леонид Ржепецкий. Важность сохранения наследия поэтов подчеркнула председатель Николаевской областной организации НСПУ Вера Марущак.

Зашла речь и непосредственно об издании «Два берега». Книга была и остается новаторской не только по содержанию, но и по оформлению. У издания две обложки и читатель может сам выбрать, откуда начинать читать. Книга состоит из двух поэтических сборников: «Скифское барокко» Дмитра Креминя и «Спасённое слово» Владимира Пучкова, которые расположены под углом 1800 друг к другу, то есть, таким образом, что после прочтения первого сборника читатель переворачивает книгу вверх ногами и продолжает читать второй. А монохромные рисунки Александра Ипатьева, которыми было проиллюстрированы поэзии и их переводы, сделали издание еще более концептуальным.

Напоследок ведущая предложила всем присутствующим посмотреть отрывки видеозаписей с участием Дмитра Креминя и Владимира Пучкова и услышать их стихи в авторском исполнении. Вечер завершили проникновенные слова Владимира Пучкова, которые он пророчески говорил всем присутствующим с экрана:

‒ Ми начинаем жить, не оставляя после себя следов. Мы перестали писать письма, электронные не считаются, писать дневники. Все перешло в цифровые закорючки, которые существуют где-то, и мы не знаем, что с ними будет потом. Я надеюсь, что они пополнят ту самую ноосферу, о которой говорил Вернадский. Ту сферу разума, которая окружает нашу планету. Может быть, так. Все главное ведь уже давно придумано, давно существует. И самое главное Господь оцифровал заранее.

* * *

Путевые очерки Главного редактора

Им овладело беспокойство,

Охота к перемене мест...

А. С. Пушкин

«Осуществляя настоящее путешествие, мы обретаем новые глаза», ‒ когда-то писал выдающийся французский писатель Марсель Пруст. А как журналисту-путешественнику сохранить впечатление от увиденного новыми глазами, как не написав путевой очерк? К сожалению, в современном медиапространстве жанр путевого очерка несколько потерял свою актуальность. Публицистические жанры уступили место информационным, которые являются более лаконичными и легкими для прочтения широкой аудиторией. «В современной периодике очерк трансформировался в так называемую «тревел-журналистику » и переместился на телеэкраны», - отмечает Лилия Темченко в статье «Особенности современного путевого очерка в общественно-политических еженедельниках». Однако не все украинские печатные издания отказались от публицистики.

Газета «Вечерний Николаев» всегда отличалась не только качественными общественно-политическими материалами, но и широким спектром художественно-аналитических жанров. В частности, в рубрике «Окно в мир» уже много лет регулярно публикуются путевые очерки штатных и внештатных корреспондентов издания.

Газета «Вечерний Николаев» всегда отличалась не только качественными общественно-политическими материалами, но и широким спектром художественно-аналитических жанров. В частности, в рубрике «Окно в мир» уже много лет регулярно публикуются путевые очерки штатных и внештатных корреспондентов издания.

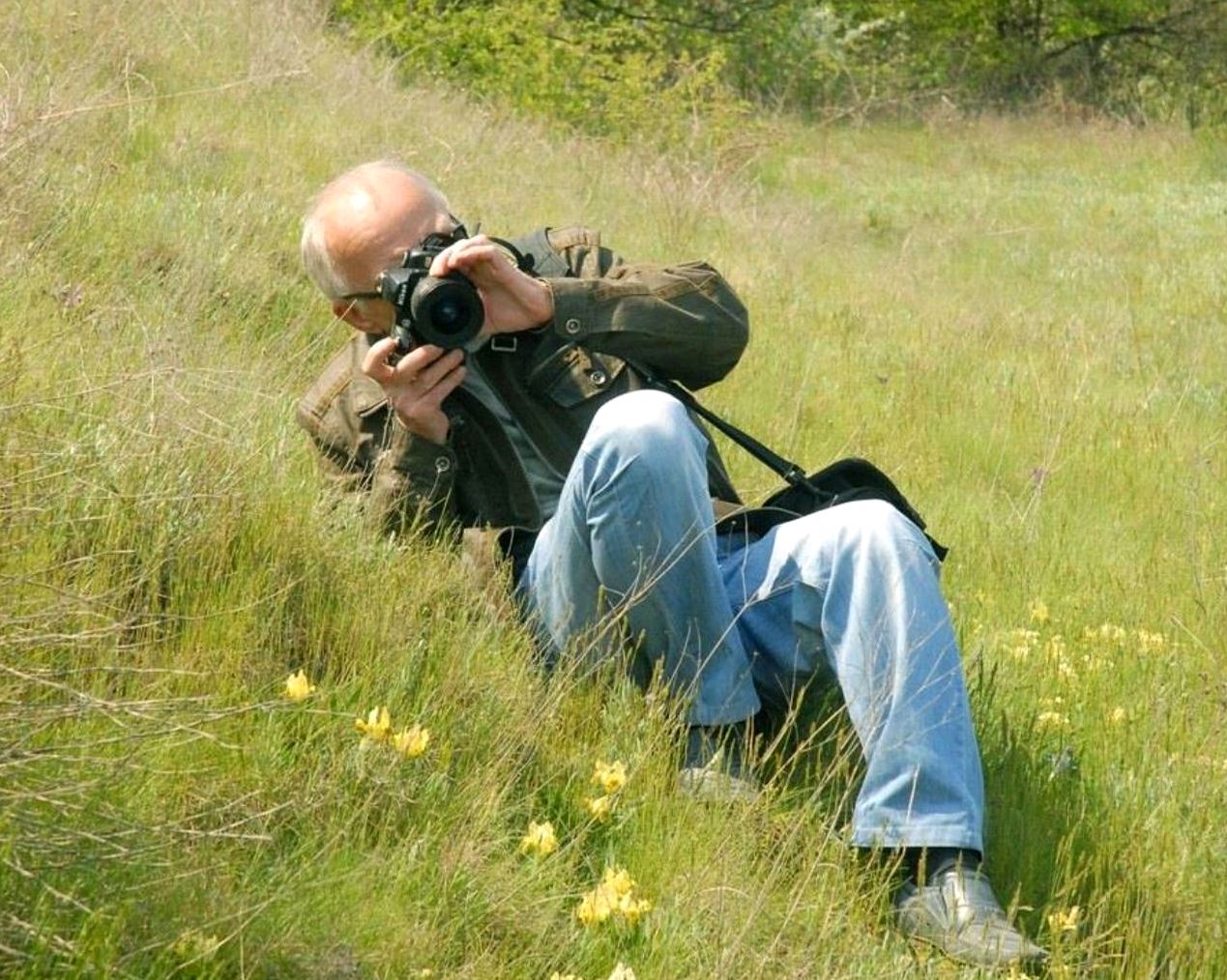

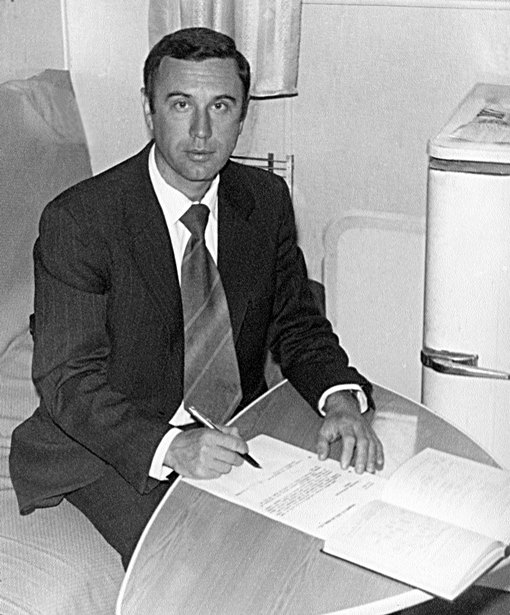

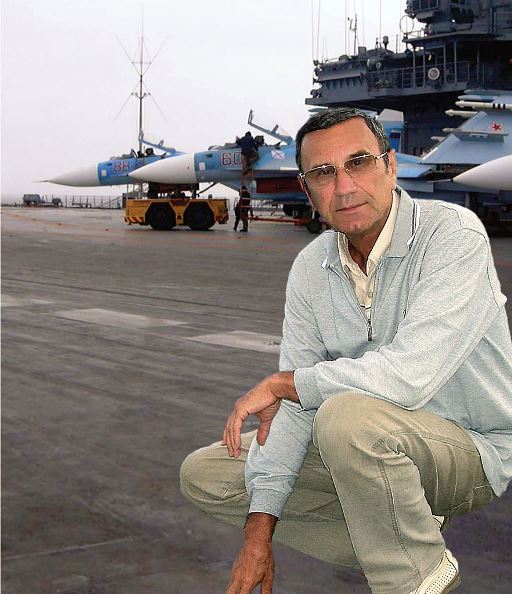

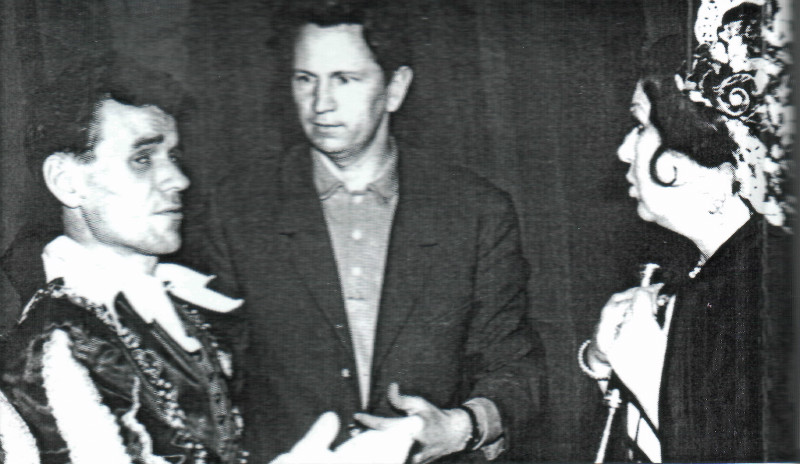

Фотоаппарат ‒ неизменный спутник журналиста.

Автором этой рубрики неоднократно становился главный редактор газеты Владимир Пучков. Франция, Италия, Великобритания, США, Мальта, Занзибар ‒ Владимир Юрьевич много путешествовал и его впечатление от большинства путешествий сохранились в путевых очерках, публицис-тическая и художественная ценность которых недооценена современниками.

Определяющую роль в любом путевом очерке играет личность автора. Его глазами мы видим другие города и страны, его впечатления переживаем, его восприятию доверяем. Итак, очерк, как утверждает Елена Гусева в статье «Современный путевой очерк: особенности трансформации старого жанра», не является зеркальным отражением действительности. Он ‒ форма «эстетической рефлексии» на действительность. Автор не вуалирует свои оценочные суждения, а искренне делится своими впечатлениями с аудиторией: одобряет, осуждает, стесняется, удивляется, смущается.

Бесспорно, в путевом очерке не обойтись без подробных описаний архитектуры, природы, поведения людей, их быта и обычаев, однако каждый раз сам автор оказывается в центре повествования. Эмпатия к автору заставляет нас следовать за ним, вызывает интерес не только к тому, что описано, но и к самой личности рассказчика. Эта же заинтересованность выдающейся фигурой поэта и главного редактора уважаемой газеты сначала привлекает к очеркам Владимира Пучкова внимание читателей, которое ему потом мастерски удается удержать на протяжении всего материала благодаря поэтическому внимательному взгляду и узнаваемому стилю.

Для путевых очерков Владимира Пучкова характерен небольшой вступительный исторический экскурс, который помогает читателю лучше представить себе устройство того или иного государства. С просветительской и познавательной целью Владимир Юрьевич рассказывает читателям притчи и легенды, непосредственно связанные с ходом описываемых событий.

К примеру, в очерке «На земле Святого Николая» («Вечерний Николаев», 22.05.2008) он пересказывает читателям малоизвестные притчи о Святом Николае: как он, в отличие от Святого Касьяна, помог крестьянину, чей воз увяз в грязи, за что получил два памятных дня в году; как вступился за трех граждан, по ложному обвинению присуждённых к казни; как стойко претерпел тяготы тюремного заключения за христианскую веру; как во время богословской дискуссии возмутившись словами еретика, который смеялся над основами христианского учения, дал ему пощечину.

После такого детального, полного представления образа Святого Николая не как мифического святого, а реально существующей выдающейся личности, рассказ о проделанном автором путешествии в Ликию, где жил архиепископ Мир Ликийских, воспринимается с гораздо большим интересом и имеет большую ценность в глазах того, кто читает. К тому же, это позволяет автору очерка в дальнейшем делать отсылки к биографии святого, уже понятные читательской аудитории.

Также опытный автор разделяет текст точными подзаголовками, что облегчает процесс чтения и превращает каждый подраздел в короткую главу одного повествования. Еще одной важной чертой Владимира Пучкова как публициста является его ориентированность на определенную аудиторию. В частности Владимир Юрьевич заранее знал, что его очерки будут читать николаевцы, и он рассчитывал именно на эту аудиторию.

Это создает мгновенную связь между автором и читателями, ведь открывает простор для намеков, шуток и местного жаргона, которые понятны как автору, так и аудитории, и превращает журналиста по ту сторону текста в дружелюбного земляка, который делится впечатлениями.

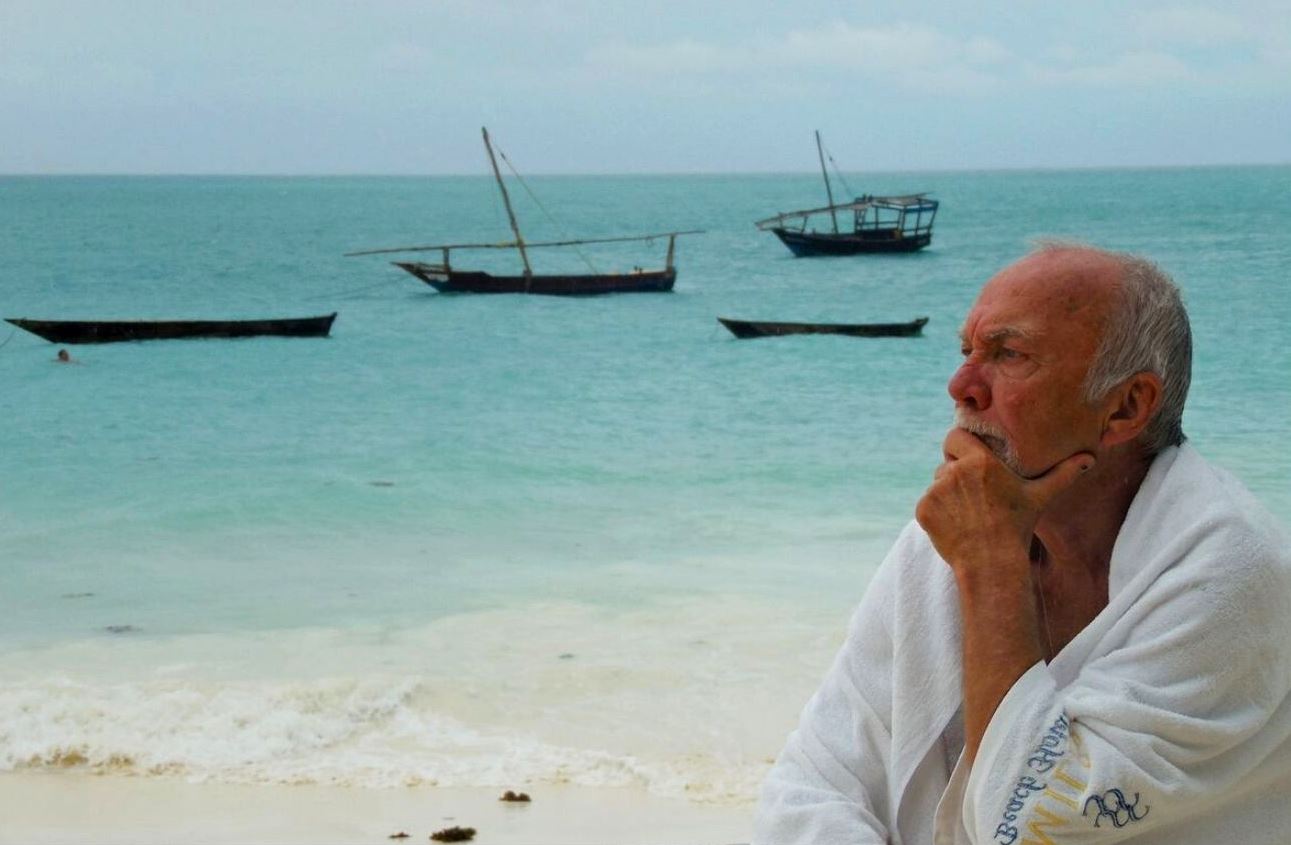

На далёком Занзибаре...

Например, в путевом очерке «Под небом голубым есть город золотой...» ( «Соборная улица», №3‒4, 2015) Владимир Пучков сравнивает мегалитические храмовые комплексы на островах Мальта и Гозо, защищенные ЮНЕСКО как самые древние архитектурные сооружения Европы, с родным и заброшенным «градом Киммерийским» в урочище «Дикий Сад», современником гомеровской Трои, чья история не защищается достойным образом властью и не привлекает туристов.

В очерке «Мы живём на Занзибаре ...» ( «Соборная улица», №3‒4, 2017) он сравнивает искреннее, гостеприимное местное приветствие ‒ взмах руки, улыбка и возглас «Джамбо!» с тем, как «в патриархальные времена было принято здороваться в наших селах». А еще, когда Владимиру Юрьевичу рассказывают историю о том, как этнической конфликт африканцев и арабов на Занзибаре был разрешен путем объявления, что любой африканец может взять в жены арабскую девушку, у него мгновенно появляется ассоциация с «городом невест». В очерке «Всего два часа лёту» («Вечерний Николаев», 30.10.2018), Владимир Юрьевич сравнивает пейзажи Анталии с Крымским побережьем, а отвечая на вопрос, действительно ли турчанки самые красивые, искренне признается: украинские девушки превосходят своей красотой всех!

Одной из основных черт путевого очерка остается «поэтика жизни». Даром заметить высокую поэтичность обыденных вещей Владимир Пучков, провозглашенный в 2009 году «Королем поэтов» на Всеукраинском поэтическом турнире «Пушкинская осень в Одессе», обладал в полной мере. Он слышал «прохладную тишину соборов», ловил аромат «наполненных солнечной энергией оливок», видел «профили портовых кранов» и «изумрудные влажные луга», ощущал «дуновение живого ветерка, пропитанного морской солью и эфирными маслами средиземноморских сосен».

Еще один способ воссоздания атмосферы другого города или страны ‒ это использование выражений или словосочетаний на языке оригинала. Владимир Пучков свободно цитирует названия на английском, итальянском, латыни, суахили, тем самым не только удовлетворяя филологов, но и как бы давая читателю возможность услышать иностранный язык. Придумывает автор и собственные термины, называя, к примеру, нидерландских велосипедистов, перемещающихся со скоростью света, «веселопедистами».

Чтобы разнообразить рассказ автор также инкорпорирует в очерк другие жанры. Владимир Пучков использует уместные поговорки, отрывки анекдотов, а также небольшие истории в виде диалогов из жизни разных людей, пересказанные автору или увиденные им воочию. Это и рассказ об украинском олигархе на Мальте, которому не удалось привычным способом (с помощью кошелька) стать во главе очереди к бесплатному городскому стоматологу. И беседа с темнокожими занзибарскими ребятами, что, держа современные смартфоны в руках, гордо провозглашают себя настоящими воинами масаи. Нередко рассказ автора имеет репортажный характер.

В путевом очерке «Европейские Карнавалы» («Вечерний Николаев», 03.03.2012) читатели будто рядом с автором сидят в салоне катера, из окна которого можно наблюдать как постепенно, «будто на переводной картинке», вдали появляется изысканный профиль Венеции.

В путевом очерке «Европейские Карнавалы» («Вечерний Николаев», 03.03.2012) читатели будто рядом с автором сидят в салоне катера, из окна которого можно наблюдать как постепенно, «будто на переводной картинке», вдали появляется изысканный профиль Венеции.

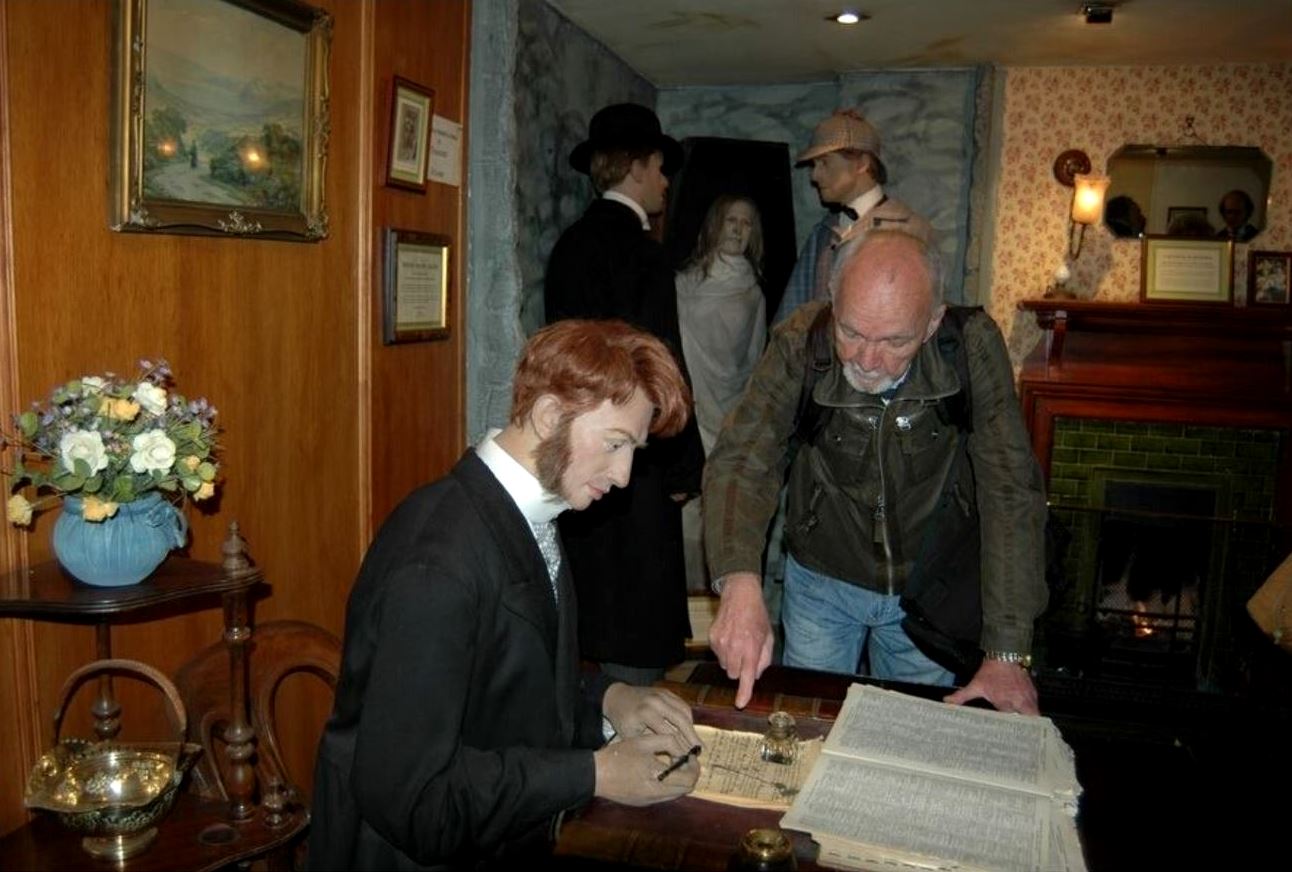

На берегах туманного Альбиона...

Затем вместе с ним гуляют по площади Сан-Марко, удивляясь огромному количеству голубей, что проворно подбирают крошки туристов, напоминая этим кур с колхозного птичника. А потом, окунувшись в «наэлектризованную ожиданиями толпу», оказаться в самом центре Венецианского карнавала. Такая интерактивная экскурсия привлекает читателей тем, что они чувствуют себя вовлеченными в путешествие. К ним автор обращается, с ними делится своими эмоциями по поводу того, что происходит вокруг. От внимательного взгляда Владимира Пучкова ничто не может укрыться и такая творческая реконструкция увиденного намного лучше воспроизводит атмосферу города чем любая новейшая функция просмотра улиц на Картах Google.

Авторы современных путевых очерков почти не прибегают к социальной аналитике, не дают объективной, публицистической оценки описываемого наряду с авторскими впечатлениями. Эту традиционную для данного жанра черту Владимир Пучков в своих материалах сохранил. Так, в очерке о Мальте автор сравнивает природные ресурсы Украины и Мальты, ставит в пример общественные достижения архипелага (бесплатное медицинское обслуживание и образование) и расстраивается, что Украина не хочет перенимать подобный опыт зарубежных стран. Невольно он проводит параллели между Николаевом и английскими городами во время путешествия Великобританией в материале «С материка на остров и обратно» («Вечерний Николаев», 29.05.2012). Так, ему бросается в глаза отсутствие голодных, бездомных собак и «заросших бурьяном и замусоренных обочин».

За последние несколько десятилетий произошла заметная модернизация жанра путевого очерка. Владимиру Пучкову удалось сохранить традиционные черты этого жанра, в определенной степени адаптировав его для современной аудитории. Его вклад в развитие современного путевого очерка заключается в использовании познавательного элемента для читателей благодаря лаконичным историческим, культурологическим и геополитическим экскурсам. Также Владимир Пучков сделал стиль путевого очерка более неформальным, что позволило чаще и по-дружески обращаться к аудитории, тем самым поддерживая его интерес. Нельзя также отрицать его поэтическое мировосприятие, подарившее множество художественных деталей каждому материалу.

Несмотря на то, что путевой очерк не является ведущим публицистическим жанром в современном медиапространстве, он остается интересным значительной части современной аудитории. И материалы Владимира Пучкова, которых с нетерпением ждала многотысячная николаевская аудитория, является тому наглядным подтверждением.

* * *

Превращая злобу дня в доброту...

Давно хочу дойти до сути,

отведать соли океана...

В. Ю. Пучков

Владимир Юрьевич Пучков любил свой «юный город, Николиным именем названный», и любовь его была деятельной, инициативной. Помимо своей многогранной поэтической и журналистской деятельности, он теперь уже навсегда останется в истории нашего края благодаря своему бескорыстному участию в общественной жизни.

В 1996 года Николаевский городской совет создал общегородскую программу «Горожанин года». В том же году Владимир Пучков вошёл в состав первого общественного оргкомитета программы, а со временем и возглавил его, сменив на этом посту своего друга, известного книгоиздателя Валерия Карнауха. Владимир Юрьевич неоднократно подчёркивал, что конкурс является аполитичным. Это позволяет экспертам оставаться беспристрастными, не испытывая давление политиков и депутатов и не потакая их желанию «пропиариться». Когда же журналисты отмечали, что при определении победителей не сохраняется гендерный баланс, Владимир Пучков объяснял, что оргкомитет намеренно не акцентирует своё внимание на гендерной принадлежности номинантов, оценивая лишь их вклад в развитие города.

‒ В вечной книге сказано: «Есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни. Есть время обнимать и есть время уклоняться от объятий». Я не знаю, какое сейчас время, этого никто не знает. Но наша программа («Горожанин года» ‒ прим. авт.) всегда нацелена на то, чтобы объединять, чтобы собирать камни, и вместе делать наше большое дело – любить наш город!

‒ В вечной книге сказано: «Есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни. Есть время обнимать и есть время уклоняться от объятий». Я не знаю, какое сейчас время, этого никто не знает. Но наша программа («Горожанин года» ‒ прим. авт.) всегда нацелена на то, чтобы объединять, чтобы собирать камни, и вместе делать наше большое дело – любить наш город!

Вручение диплома "Горожанин года" николаевскому поэту Екатерине Голубковой. Николаев. 2006 г.

Потому что, несмотря на то, что мы разделены какими-то взглядами политическими и так далее, мы живем в одном городе. Мы соседи, сослуживцы, однокурсники, у нас есть общие друзья, друзья наших друзей. И вот этой задаче мы подчиняем нашу программу, ‒ говорил Владимир Пучков в 2017 году.

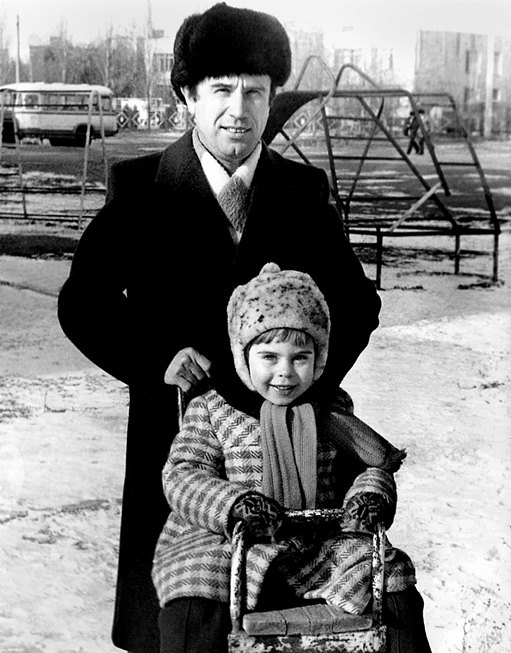

Особенно тепло Владимир Пучков относился к победителям в номинации «Надежда города». Ежегодно почетный знак вручали нескольким ребятам, которые становились победителями конкурсов или олимпиад, представляли город в составе творческих коллективов или каким-либо иным образом защищали честь города на всеукраинском и международном уровнях.

‒ Очень здорово, и не раз уже было такое, когда эти дети, которых отметили как «Надежда города» становятся достойными «Горожанами», ‒ отмечал Владимир Юрьевич. В январе 1999 года Владимир Пучков поддержал инициативу создания городского благотворительного фонда «Николаев-2000», став соучредителем фонда вместе с книгоиздателем Валерием Карнаухом и фотокореспондентом Александром Кремко.

Историю создания фонда «Николаев-2000» в своей книге «Выбор» вспоминает известный николаевский политик и общественный деятель Николай Балакирев:

‒ Мы планировали работу на следующий 1999 год, и стало ясно, что он будет очень насыщен знаменательными событиями – это 55-я годовщина освобождения Николаева и Украины от немецко-фашистских захватчиков, встреча нового тысячелетия, 210-я годовщина со дня основания города, 25-летие Корабельного района, приближался 100-летний юбилей нашего всеми любимого Николаевского зоопарка. На бюджетную поддержку рассчитывать не приходилось, и мы создали городской благотворительный фонд «Николаев-2000». В его правление вошли известные и уважаемые люди города. Председателем был избран Владимир Юрьевич Пучков, главный редактор газеты «Вечерний Николаев».

На счету фонда «Николаев-2000» много хороших дел. Благодаря его поддержке были организованы различные мероприятия, которые вряд ли получили бы финансирование из городского бюджета. В 2007 году «Николаев-2000» активно поддержал инициативу создания памятников выдающимся личностям Причерноморья, приняв участие в возведении памятника Г. А. Потёмкину в Николаеве. В 2008 году при поддержке благотворительного фонда в ТЦ «Кит» прошла уникальная международная выставка голубей, в которой приняли участие голубеводы из нескольких стран. В 2011‒2013 годах фонд способствовал проведению в Николаеве Всеукраинского фестиваля поэзии «Ватерлиния».

В течение многих лет в рамках празднования Дня Святого Николая в помещении Николаевского академического художественного русского драматического театра фонд организовывал благотворительный вечер.

Открытие конкурса на поэтическом фестивале "Ватерлиния-2012".

Организаторы вечера проводили аукцион, на котором разыгрывали написанные юными николаевцами картины, а вырученные средства перечисляли Николаевской городской детской больнице №2 для приобретения медицинского оборудования. В 2014 год под руководством Владимира Пучкова фонд собирал средства пострадавшим в результате взрыва многоэтажного дома на Намыве.

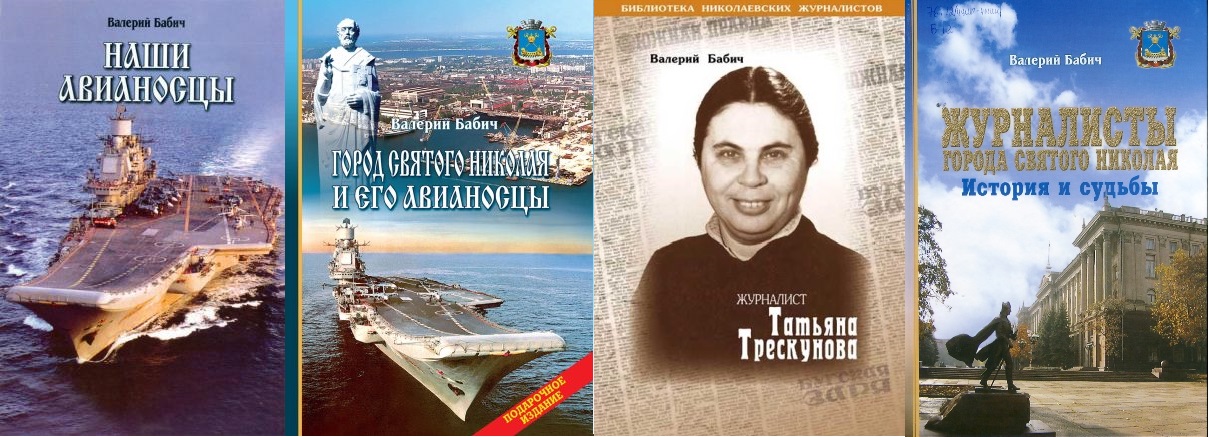

Также на средства фонда было опубликовано множество книг местных поэтов, писателей, журналистов и краеведов. При содействии фонда в 2010 году вышел в свет двухтомник выдающегося николаевского поэта Эмиля Январева, а в 2019 году – книга николаевского журналиста и оператора, участника боевых действий на востоке Украины Александра Терещенко «Жизнь после 16:30».

Не стоит забывать, что Владимир Пучков был также депутатом Николаевского городского совета двух созывов, неоднократно голосуя за защиту городских культурных памятников, выделение бюджетных средств на областную программу поддержки отечественного книгоиздания, организацию различных литературных конкурсов и фестивалей. Уже не будучи депутатом, Владимир Юрьевич активно поддержал идею создания скульптуры «Мальчик с бычками» и, советуясь с коллегами в редакции «Вечёрки», долго думал над тем, где в городе её лучше всего было бы установить. На открытии скульптуры в 2018 году Владимир Пучков сказал:

‒ Когда-то такие вот мальчишки ловили бычков со старого Варваровского моста. Об этом мало кто помнит. Но мы должны помнить историю города. Давайте не забывать о том, что было, развивая город дальше.

Важную общественную миссию взял на себя Владимир Юрьевич и в 2019 году, возглавив экзаменационную комиссию и оценивая защиту дипломных проектов студентами специальности «Журналистика», первыми выпускниками кафедры журналистики ЧНУ им. Петра Могилы.

«Когда видишь заслуженного журналиста Украины, депутата горсовета В. Ю. Пучкова, отрешенно вперившегося в дисплей компьютера, невольно задаёшься мыслью: как же всё это в нём соединяется ‒ газетная, живущая одним днём публицистика и тонкая вязь лирического стихотворения, как ему удаётся злобу дня превратить в доброту дня, чтобы, не колеблясь, воскликнуть: «Видимо-невидимо на земле добра!» - писал Эмиль Январёв в послесловии к сборнику Владимира Пучкова «Штрафная роща».

Превращать злобу дня в доброту Владимиру Пучкову удавалось всегда и поэтому, благодаря его искренним стараниям эта доброта останется с нами на долгие годы.

* * *

«Вечёрка» в доме – к добру!

«Делай что должно и будь, что будет», - любил повторять Владимир Пучков. Эти слова помогали ему верно настроить свой внутренний моральный компас, который ни разу не подвёл его за те четверть века, что он руководил крупнейшей городской газетой. На должность главного редактора «Вечернего Николаева» Владимир Юрьевич пришёл в 1994 году, сменив на этом посту Владимира Смирнова и став, таким образом, вторым редактором в истории газеты.

«Делай что должно и будь, что будет», - любил повторять Владимир Пучков. Эти слова помогали ему верно настроить свой внутренний моральный компас, который ни разу не подвёл его за те четверть века, что он руководил крупнейшей городской газетой. На должность главного редактора «Вечернего Николаева» Владимир Юрьевич пришёл в 1994 году, сменив на этом посту Владимира Смирнова и став, таким образом, вторым редактором в истории газеты.

С Владимиром Юрьевичем, работавшим до этого заместителем редактора «Южной правды», работники редакции «Вечёрки» были знакомы и неоднократно встречались, ведь редакции обеих газет, как известно, расположены по соседству в здании Николаевского городского совета. И всё же стать руководителем уже сформированной команды работников трудно. Владимиру Пучкову понадобились вся его мудрость, деликатность и терпение, чтобы вызвать доверие и уважение своего коллектива, который впоследствии будет называть себя не иначе, как «большой семьёй». Журналистка «Вечернего Николаева» Елена Кураса рассказывает:

‒ Мы долго притирались. Он пришёл как человек со своими сформировавшимися взглядами на газету. У нас они были несколько другие. Были моменты, когда коллектив и он были в небольшой конфронтации. Мы привыкли к тому, что у нас «вольница», что мы все были в свободном полёте. Но он как мудрый человек это понял. Прошло несколько лет, и он нашёл подход к каждому. Он свою мудрость нам немножко передал. И в какой-то момент мы поняли, что такого редактора у нас больше никогда не будет.

Большую часть коллектива составляли дамы. Будучи поэтом и тонко чувствуя женскую душу, Владимир Пучков знал, как расположить к себе женскую часть редакции. Елена Ивановна вспоминает первый редакционный Международный женский день с новым главным редактором.

‒ Обычно это традиционное застолье, вручают цветы. В тот день женская часть коллектива пришла на работу и ничего не подозревала. Мы подходим к своим рабочим местам и видим, что у нас у каждой стоит на рабочем месте маленький цветочек в горшочке и открытка, а в ней ‒ стихи, написанные от руки. Каждой из нас он написал личные стихи к 8 марта. Уже к этому времени он подметил в каждой какие-то определяющие черты характера, о которых мы сами, может быть, не подозревали. Даже не передать, как мы были довольны, как рады ‒ да просто счастливы! И каждая помнит до сих пор некоторые строчки из этих стихотворений.

Владимир Пучков никогда не был стереотипным главным редактором из рассказов Марка Твена. Он не бранился, не повышал голоса на своих сотрудников, а если и делал это крайне редко, то затем признавал, что погорячился, и взаимопонимание вновь восстанавливалось. Коллектив не зря называл его своим капитаном, потому что ему удалось сплотить вокруг себя команду, объединённых одними целями и принципами людей, не равнодушных друг к другу и к своей профессии. Главный бухгалтер Людмила Осипишина, работающая в газете со дня её основания, вспоминает:

‒ Он был совсем другого склада характера по сравнению с нашим первым руководителем. Он не предприниматель, не бизнесмен. Но у него была какая-то интуиция и она его никогда не подводила. Он доверял людям в профессиональном смысле слова. С ним было очень легко работать. Если что-то не получалось, ты всегда мог ему об этом сказать. Он всегда поддерживал. Такое чувство, что его просто нельзя было подвести, потому что он отдавался работе, вкладывал в неё душу, и хотелось отвечать ему тем же.

Все сотрудники вспоминают, что подвести Владимира Юрьевича было невозможно, потому что это было бы всё равно, что подвести близкого человека. Владимир Юрьевич видел в каждом работнике редакции творческую личность, и на своём опыте зная, насколько ранимы тонкие творческие люди, бережно и уважительно относился к чувствам каждого, принимая искреннее и непосредственное участие в их судьбах.

‒ Руководителей таких не бывает, который бы понимал каждого, старался помочь каждому, - говорит Людмила Дмитриевна. ‒ Потому и коллектив был такой слаженный. Он знал, у кого проблемы в семье, у кого заболели дети, у кого родители, кому нужно помочь, кого поддержать. У него это было от души. К нему не боялся зайти как к руководителю, не подбирал слова, он нас понимал.

Елена Кураса вспоминает 1999-2000 годы, когда в городе поменялась власть, и стал вопрос о смене главного редактора. Поскольку газета была органом Николаевского горсовета, а редакция была всего лишь соучредителем, вероятность того, что депутаты способны поставить на это место «своего» человека, была высока.

‒ И когда мы поняли, что нам вместо Владимира Юрьевича могут навязать человека какого-то извне, не понимающего нюансы нашей газеты, мы были готовы протестовать так, что этот город ещё не видел!

Но, к счастью, здравый смысл восторжествовал и этого не произошло. Четверть века благодаря выдающимся дипломатическим качествам Владимира Пучкова, той высокой планке, которую он задавал во взаимоотношениях с людьми, газета, зарегистрированная как официальный орган Николаевского горсовета, сохраняла независимость суждений и баланс мнений. Владимир Юрьевич неоднократно говорил, что редакторская работа далеко не только творческая. Главный редактор ещё и администратор, и контактёр по самым разным делам - от звонков читателей до обращений к депутатам. Журналист Игорь Данилов, ныне главный редактор «Вечернего Николаева», понимает, какую большую ответственность за газету и свой коллектив нёс на своих плечах Владимир Пучков.

‒ Он старался своей интеллигентностью сгладить любую острую ситуацию. А ведь в редакции работало много людей, и ему было очень сложно. Был большой коллектив, нужно было быть модератором. Потом газета была органом городского совета, и у него было сверху начальство. Те времена не были такими свободными и толерантными. Ему приходилось лавировать, защищать честь редакции и отдельных журналистов. И Владимир Юрьевич никогда не позволил себе отступиться от этих правил. В любой ситуации он всегда был на высоте.

Заместитель редактора и заведующий вёрсткой газеты Алексей Троянов вспоминает, как первым стал называть главного редактора шефом. Вскоре так, на французский манер, к Владимиру Пучкову стали обращаться все сотрудники. В этом слове сокрыто истинное отношение коллектива к своему руководителю ‒ уважительное, но не ставшее холодным и официальным, доверительное и тёплое. Владимир Юрьевич приходил в редакцию раньше всех, а уходил последним. Он любил «уметь делать» и всегда мог подстраховать своих сотрудников, написав материал или сверстав страничку. Не бросал капитан свою команду и когда на судне был аврал.

‒ Однажды, когда мы только переходили на компьютерную вёрстку, я ушёл на работу утром, а вернулся только через сутки вечером. То есть, я был в редакции больше 36 часов, не смыкая глаз. Не хватало мощности машин, чтобы выпустить полосу. И шеф большую часть этого времени был с нами, - рассказывает Алексей Троянов.

Алексей Николаевич сменил за свою жизнь более двадцати специальностей, но только в «Вечернем Николаеве» обрёл счастливое чувство самореализации.

‒Для меня Владимир Юрьевич один из тех немногих людей, которые лично в моей жизни сыграли судьбоносную роль. Я счастлив, что я успел ему об этом сказать. За более чем два десятка лет, что мы проработали вместе, он в отношении меня не сказал ни одного плохого слова, ни повысил голос. Он мог подосадовать, но никогда не унижал, не укорял. Ему достаточно было посмотреть с сожалением, чтобы ты начинал себя чувствовать виноватым.

Специалист по дизайну и вёрстке Ирина Голубченко рассказывает, что ей казалось, что Владимиру Юрьевичу было тяжело быть строгим, когда кто-то провинился. Он очень беспокоился о создании творческого и доброжелательного климата в редакции. Ирина Валерьевна вспоминает, как она, будучи студенткой 1 курса, пришла устраиваться на работу в «Вечерний Николаев»:

‒В 2005 году, когда я устраивалась на работу, он спросил меня: «Ирина, а Вы не склочная?». Он потом объяснил, что у него большой женский коллектив и очень важно, чтобы не было конфликтов. Он переживал, чтобы всем было комфортно, чтобы «Вечёрка» была дружной семьёй. Для нас он был не просто начальник, руководитель, он стал для каждого из нас родным. Он никогда не отказывал в помощи, что просто не могло не восхищать.

Владимир Пучков беспокоился о том, чтобы атмосфера в редакции была не только комфортной, но и демократичной. Он поощрял работников редакции обязательно говорить, когда они чувствовали, что что-то не так, что лучше что-то поменять или исправить. Владимир Юрьевич прислушивался к их мнению и сотрудники не боялись высказывать свои предположения или замечания относительно формы или содержания газеты. Решения относительно наполнения номеров принимались на совместных планёрках. Начинались они обычно с похвалы. Владимир Пучков не забывал отметить журналистов, чьи статьи получили наиболее позитивный отклик читателей или вызвали общественный резонанс. Сложно и описать, как это вдохновляло журналистов на всю дальнейшую неделю, какие творческие горизонты открывали перед ними эти добрые, участливые слова!

Под руководством Владимира Пучкова газетой было создано и воплощено в жизнь множество полезных и интересных инициатив. Это первая и единственная городская газета для детей «Малёк», выходившая раз в месяц как приложение к «Вечернему Николаеву». Это и серия книг «Библиотечка «Вечернего Николаева», изданных Ириной Гудым и несколькими другими книгоиздателями. В серию, пополнявшуюся около 10 лет, вошли как книги, авторами которых были корреспонденты редакции, так и сборники стихов или рассказов поэтов и писателей ‒ друзей редакции.

Серию открыл сборник ранее опубликованных в газете «Малёк» коротких рассказов и мини-детективов Алексея Троянова «Дядилёшины советы. Лёхлёхыч-детектив» с неизменными иллюстрациями Руслана Рапопорта. За ней последовали книги Агнессы Виноградовой «Человеческий фактор» и «Расстрелянная мечта», книга Натальи Христовой «Под сенью Маугли и Багиры», фотоальбомы Александра Кремко «Я люблю этот город», «Есть только миг», и «Николаев», сборник очерков корреспондентов «Вечёрки» о стажировке в США «Мы открываем Америку». Но проявлением высшей степени доверия Ирина Гудым считает сотрудничество с Владимиром Юрьевичем в качестве автора. В издательстве Ирины Гудым впервые вышли поэтические сборники «Штрафная роща», «Год бычка», а также книга взаимопереводов Владимира Пучкова и Дмитра Креминя «Два берега».

‒ С Владимиром Юрьевичем всегда было очень комфортно работать как с автором, ‒ вспоминает Ирина Александровна. ‒ Мы всегда находили доброе взаимоотношение, доверительное, мягкое, лёгкое. А когда мы делали фотоальбом Сан Саныча (Александра Кремко – прим. авт.), всё это искрилось юмором. Это одни из самых приятных воспоминаний. Всё становление моё как издателя началось раньше, но в «Вечёрку» я пришла полиграфистом и там стала издателем. В «Вечернем Николаеве» благодаря фотографиям Александра Кремко, невероятно интересным людям, с которыми познакомил Владимир Пучков, пришла любовь к городу.

Идея создания «Издательства Ирины Гудым» появилась в 2001 году тоже с лёгкой руки Владимира Юрьевича. Изначально книги издавались под эгидой «Вечернего Николаева», но поскольку газета была бюджетной организацией и не имела права заниматься деятельностью, приносившей прибыль, было решено, что Ирина Гудым станет частным предпринимателем. Ирина Александровна называет опыт работы в газете ключевым для дальнейшей работы в издательстве и с благодарностью вспоминает поддержку Владимира Пучкова:

‒ Были моменты, когда была очень сильная финансовая поддержка с его стороны. В 2008 году бюджет не рассчитывался больше чем на 6-8 месяцев. Я покупала бумагу в «Вечернем Николаеве» и была должна за эту бумагу. Владимир Юрьевич очень стойко дождался, когда я рассчитаюсь со всеми долгами. Это не просто поддержка, это ‒ на руки взять! Это те вещи, которые не забываются никогда. Это дружба и доверие. Я не знаю, как бы другой руководитель поступил на его месте ‒ подал бы в суд или устроил скандал.

Тонкое мировосприятие и безукоризненный вкус Владимира Пучкова помогли ему сделать творческим и оригинальным само помещение газетной редакции. Ирина Гудым вспоминает, как благодаря «Вечернему Николаеву» она познакомилась со многими как уже известными, так и начинающими николаевскими художниками. В длинном, окутанном табачным дымом коридоре редакции каждые две недели менялась экспозиция работ местных художников. И поскольку об этих работах предварительно писали в газете, горожане часто заглядывали в редакцию посмотреть на выставку, приобретавшую в стенах газетной редакции особый колорит. Многие из художников, что выставлялись в редакции «Вечернего Николаева», впоследствии стали иллюстраторами книг в издательстве Ирины Гудым.

Дверь в кабинет Владимира Юрьевича всегда была открыта. В кабинет к главному редактору часто заглядывали его коллеги и друзья, которых у него было немало. Несмотря на свою занятость, особенно в «газетные дни», когда верстался номер, он всегда находил время для дружеской беседы, профессионального совета или простого человеческого участия. Известный николаевский поэт Вячеслав Качурин впервые познакомился с Владимиром Пучковым в клубе интеллигенции при Доме культуры железнодорожников, когда тому было 20 лет. С тех пор они неоднократно виделись на различных культурных мероприятиях, и Вячеслав Тимофеевич часто приходил к другу в редакцию.

‒ Чем бы ни занимался, всегда вставал из-за стола, шёл ко мне и, пожимая руку, первое что спрашивал: «Как ты выживаешь в наше время?»,‒ рассказывает Вячеслав Тимофеевич.‒ Его это почему-то интересовало. И ещё: «Нет ли новых частушек?» Мы часто обменивались смешными частушками скабрёзного характера, которые я коллекционировал. Всегда провожал из кабинета до самого выхода из редакции, и мы беседовали по дороге.

Дружен с Владимиром Юрьевичем был и мэр города Николаева Владимир Чайка. Поздравляя Владимира Юрьевича с 60-летием, он писал:

‒ Иногда у меня – как городского Головы – бывают очень «жаркие» денечки – наваливается масса проблем, звонков, посетителей. Тогда я чувствую: могу сорваться, не выдержать. И тут меня снова спасает «Вечерка». Я бросаю все и спускаюсь на второй этаж нашего здания горисполкома, прямо к Владимиру Юрьевичу Пучкову.

‒ Иногда у меня – как городского Головы – бывают очень «жаркие» денечки – наваливается масса проблем, звонков, посетителей. Тогда я чувствую: могу сорваться, не выдержать. И тут меня снова спасает «Вечерка». Я бросаю все и спускаюсь на второй этаж нашего здания горисполкома, прямо к Владимиру Юрьевичу Пучкову.

Он всегда угостит меня чашечкой кофе и ни о чем не спрашивает. Мы говорим о каких-то пустяках, иногда шутим. Всего 15 минут – и я снова готов работать и «сражаться». Он меня просто заряжает положительной энергией, возвращает спокойствие души своим тихим и мирным тоном. И понимает, как никто другой. Как Владимир – Владимира.

Никогда не оставлял без внимания Владимир Юрьевич и своих читателей, которые приходили в кабинет к главному редактору, звонили или писали, обращаясь с просьбами, предложениями, жалобами и даже угрозами. Всем он считал своим долгом ответить, на всех у него хватало душевных сил. Он всегда терпеливо выслушивал, оторвавшись от своих дел, и затем записывал что-то в свой потёртый кожаный ежедневник. И если помочь решить проблему не удавалось, ведь не в силах редакции поменять давно отсутствующую лампочку в фонаре или вернуть украденные с клумбы цветы, он искренне сокрушался. И всё же обратить внимание общественности на проблемы, беспокоящие горожан, никогда не отказывался.

Понимал Владимир Пучков и всю важность поддержки молодого поколения журналистов. Если была такая возможность, всегда брал на практику или стажировку студентов, которые впоследствии успешно реализовывали себя в профессии. Когда выпускался «Малёк», общался с юнкорами и рассказывал им о журналистской профессии. С радостью принимал школьников, интересующихся журналистикой, и проводил экскурсии по редакции. Владимир Пучков любил свою профессию и умел заражать этой любовью окружающих.

К 20-летию «Вечернего Николаева» в 2010 году Владимир Юрьевич писал:

‒ Говорят, газета живет один день. Но в редакции (а также в библиотеках, архивах) хранятся толстые, переплетенные по годам тома, где тщательно собраны все выпуски «Вечерки». За 20 лет. Это без малого 3 000 номеров. Любопытно их листать, погружаясь в недавнее прошлое, которое сегодня уже кажется глубокой историей. Вместе со своими читателями «Вечерка» изумлялась и грустила, радовалась, возмущалась и недоумевала, страдала от нехватки всего и вся, на ходу встраиваясь в новые реалии… Я горжусь своими коллегами. Этот коллектив сумел выстоять в трудные годы, шаг за шагом укрепляя и продвигая свою газету, создавая и сохраняя ее доброе имя и высокую репутацию. Дорогие земляки, николаевцы! Мы работаем для вас. Вот уже 20 лет газета живет с вами одной жизнью. И мы будем делать все для того, чтобы «Вечерний Николаев» оставался интересным для читателей, авторитетным и необходимым горожанам.

Журналистка Ольга Камлыцкая метко отметила, что каждый, кому довелось работать, сотрудничать или просто общаться с Владимиром Юрьевичем, «прошит» его жизненными установками. Достоинство и добро, которые он излучал, впитывали не только его коллеги и друзья, но и читатели со страниц «Вечернего Николаева». Не зря лозунг газеты ‒ «Вечёрка» в доме ‒ к добру!»

* * *

«Исторический аккумулятор» Владимира Пучкова

Поэзия Владимира Пучкова уходит корнями глубоко в родную землю. В ней словно в янтаре застыл наш причерноморский край. Владимир Юрьевич неоднократно повторял, что у его стихов конкретная географическая привязка. Места, в которых он вырос, с которым был хорошо знаком, подпитывали его творчество.

Поэзия Владимира Пучкова уходит корнями глубоко в родную землю. В ней словно в янтаре застыл наш причерноморский край. Владимир Юрьевич неоднократно повторял, что у его стихов конкретная географическая привязка. Места, в которых он вырос, с которым был хорошо знаком, подпитывали его творчество.

‒ Я влюблён не в мир природы вообще, а в очень конкретные места, - говорил Владимир Юрьевич в своём интервью. ‒ Кинбурнская коса с её морем и лиманом, солёными озерами-сагами, песчаными кучугурами, хуторскими коровами, и остатками древних дубрав ‒ одно из них. Почему? Так сложилось. Может быть, именно там для меня доступнее всего те невидимые «контакты», прикосновение к которым целительно…Я люблю всё наше побережье ‒ от Коренихи до Черноморки: Ольвия, Аджигол, Очаков, Березань…Это ‒ моя «география». На этом клочке земли можно топтаться всю жизнь ‒ не надоест. Эта почва ‒ целая вселенная, она неисчерпаема.

Владимир Пучков был уверен, что у каждого художника и поэта есть своя «природная колыбель», прочная связь с которой «диктует особенности мышления и чувствования, дарит поэтическому таланту уникальность и возможность высказать свою боль или восторг». Он часто вспоминал «Кинбурнские тетради» Эмиля Январёва и восхищался тем, как поэта, горожанина и по натуре своей домоседа, вдохновила заповедная земля за лиманом. Разделял он с Эмилем Израилевичем и любовь к кинбурнскому наречию.

Владимиру Юрьевичу нравилось, как местные жители на Кинбурнской косе называют всё своими именами. Он тонко чувствовал поэтику местных просторечий ‒ колоритных, звучных и метких. Как Шекспир с нескрываемым теплом использовал в своих пьесах сотни местных уорикширских названий полевых растений, так и Владимир Пучков в свойственной лишь ему манере романтизирует растения, растущие «на стыке моря и лимана». Его восхищает будяк, дикая маслина, курай, куга, чубуки и солеросы. Современная аудитория знает эти растения, но названия их не многим знакомы. Благодаря стихам Владимира Пучкова они не только сохранились в истории, но и обрели поэтический ореол.

В стихотворении «Ягорлык» он воспевает местных птиц, описывая, как мигрируют сорокопуты, гаги и лыски. В «Ракушке» на берегу перебирает черепки моряна ‒ так называют сильный ветер в устье реки. Заядлый рыбак, Владимир Пучков хорошо знаком и с причерноморской рыбой. В его стихах «кипит живое мелководье»: плещется ставрида, тюлька, тарань, лещ, рыбец и, конечно, бычок. Бычок ‒ символ южных рек, «глупый раб постоянства и веры», сторожащий «терракотовый клад с утонувшей когда-то триеры». Ему Владимир Юрьевич посвятил стих «Год Бычка», которое для себя считал очень важным, и которое дало название сборнику. В этом стихотворении поэт открывается читателям, восклицая: «Я уже никогда-никогда этот сумрачный берег не брошу».

Стихи Владимира Пучкова пропитаны жарким степным воздухом. Страницы его поэтических сборников притрушены песком, который раньше хранили ольвийские амфоры, между строк гуляет пыльный южный ветер, а на словах проступает морская соль.

‒ В поэзии Пучкова много нашего причерноморского края,‒ писал о творчестве Владимира Юрьевича Эмиль Январёв. ‒ Все мы живем на этой земле, но только он расслышал здесь «акации южный акцент», увидел в ночи «инфракрасное марево дыни, перечеркнутой стеблем сухим», берег, обросший, как ракушками, «чешуей перевернутых лодок». Приметил, что «тополя покрыты именами перекрестков наших и годов», ненароком углядел на кинбурнском прибрежном песочке «сквозь перья осоки», что «тела отпускных горожанок назойливо светят укромной своей белизной». Живём на одной земле, но поэт расслышал, увидел, приметил, а мы – прошли мимо. Слепые и глухие!

В «Реке Мертвовод» поэт физически чувствует как «перевиты жгутом сухожилия мертвой реки». В «Обжинках» у Владимира Пучкова болит душа за ольвийские холмы в Парутино, которые «дурным огнём опалены», он переживает о судьбе кузнечиков, перепёлок, ежей во время пожара. В «Отмели» он одушевляет прибрежную отмель, признаваясь ей в любви:

Утром лежишь, золотая от сна, свежая, нежная…

Ты мне насквозь, до песчинки, ясна, отмель прибрежная…

Вспоминается отмель и в «Плаче по казацким люлькам», где после шторма автор собирает казацкие люльки ‒ дремлющие «обломки погасших веков». В «Кинбурнском офорте» коса напоминает ему отточенный плавник, а на белом противне песка «лоснятся баклажанным лаком закрылки жаркого жука». Благодаря «Ольвийскому причалу» входит в историю и парутинская чайка, которой «до Господа лёту‒ пятнадцать минут».

Посвящённое другу, художнику Владимиру Бахтову стихотворение «Камышовая хижина» приоткрывает перед читателями завесу над тайным убежищем поэта:

Там природа со мной, человеком,

в полдневном ладу:

солнце стало песком,

и графитная тень обездвижена...

Серебристую ветку маслины

от глаз отведу –

и вздохну: слава богу,

жива камышовая хижина!

Владимир Бахтов вспоминает времена романтического андеграунда 1970-х, когда «последняя волна «оттепели» слегка омыла это поколение, но не увлекла обратно в пучины моря».

‒ Скорее, стала полусладким глотком свободы, и мы совершили бегство на свой Таити – Кинбурнскую косу, где и построили Камышовую хижину. Там мы и прожили мифопоэтический период своего творчества. Порог этой хижины однажды перешагнул нынешний Король Поэтов, известный нам в то время больше как журналист. Вечерний чай, прогулки по отмелям косы, браконьерские сети, беседы о «пустом», наблюдения процесса создания офорта и прочие банальности времяпровождения отдыхающих стали удивительно плодотворной работой обновленного Поэта. Родились строки «на стыке моря и лимана»… «тугое тулово косы»… «игра иглы и скользкой глади»… «я куплю камышовую хижину» и т.д. И стала понятна разница между пулеметом и снайперской винтовкой. Журналистам к лицу менять первое оружие на второе, тогда из них рождаются поэты.

Владимир Юрьевич побывал во многих странах и по возвращении писал живые и красочные путевые очерки, однако на поэтические строки его продолжали вдохновлять только родные пейзажи. Несмотря на яркие впечатления, ему, как он писал, не хватало детали, «живой мелочи, которая может зацепить»:

‒ Поэтическая энергия существует независимо от нас. Трудно найти тот секрет, который поможет «уговорить» поэзию одарить человека своей энергией. Тут каждый поэт нащупывает свой секрет: как в этот энергетический поток вклиниться? как к нему подключиться? Когда я еду туристом в Америку, Венецию, Ниццу или Стамбул, – мне не удается подключиться. С чужой землей я никак не связан – ни энергетически, ни памятью исторической, ни памятью детства. А родное – вот здесь. Я давно понял: главное – там, где ты живешь, - говорил Владимир Пучков в одном из интервью.

Любовь к природе своего края Владимир Юрьевич прививал и следующим поколениям. В 2017 году он стал членом жюри поэтического конкурса «Зелена книга», посвящённого поэзиям на экологическую и природоохранную темы. В предисловии к антологическому сборнику «Зелёной книги шелест», куда вошли стихи победители поэтического конкурса, Владимир Пучков сетует на небрежное и неуважительное отношение к родной природе:

‒ Кому, как не поэтам, с их обнажёнными нервами и постоянной готовностью откликнуться, – встать на её защиту! Помню, как лелеял в душе каждую степную былиночку задумчивый и нежный Валерьян Юрьев, как прислушивался к лепету листвы, пытаясь распознать в нём слова и ритмы, погружённый в тайны мироздания Юрий Миронов... Они оставили нам прекрасное наследие. Их уроки для чутких и талантливых учеников – прекрасная возможность нащупать собственную тропинку в поэзии.

По словам Владимира Пучкова, родные кручи и балки, отмели и травы всегда готовы «аукнуться на неслышный зов о помощи, подключить обессиленную душу к своему неиссякаемому источнику, подпитать энергией – и подарить неуловимые слова, небывалые метафоры, живые, а не искусственные, чувства». Это было глубокое чувство, почти мистическое благоговение перед родной землей, его местом силы:

‒ В моей любви ‒ не просто привычка. Я чувствую: где-то здесь, под этими глинистыми парутинскими холмами, кинбурнскими солончаковыми низинками, покрытыми бурой болотной растительностью, очаковскими баштанами и виноградниками, - кроется мощнейший энергетический источник, зарядное устройство, некий исторический аккумулятор, от которого мне отрываться нельзя…

* * *

«Малёк» николаевской прессы

Владимир Пучков первым задумался о продвижении культуры чтения периодических изданий среди юной николаевской аудитории, основав в 1995 году детскую газету. Как назвать газету для детей в городе двух рек, на берегу которых терпеливо сидят рыбаки в ожидании клёва бычка, «беспородной лиманской дворняги»? Так в размеренное течение николаевской прессы, резво орудуя хвостом, влился «Малёк». Обращаясь к горячо любимому Владимиром Юрьевичем «Толковому словарю живаго великорускаго языка Владимира Даля», находим, что «малёк» ‒ это не только «мелкая рыбёшка, недавно вышедшая из икры», но и «ребенок, дитя, мальчик и девочка», а также «меньшой, младший в семье, последний сын или дочь, брат, сестра».

Газета была во многом новаторской и экспериментальной. Помимо того, что «Малёк» был первопроходцем периодических изданий для детской аудитории в Николаевской области, газету впервые верстали на компьютере и при помощи местных провайдеров опубликовали в Интернете. Владимир Юрьевич рассказывал, что верстали «Малёк» в программе Corel Draw, в которой рисуют анимацию, поскольку другого доступного программного обеспечения в то время просто не было. А ещё газета первой стала издаваться способом офсетной печати. Книгоиздатель Ирина Гудым, много лет проработавшая в редакции «Вечернего Николаева» в отделе печати, вспоминает:

Газета была во многом новаторской и экспериментальной. Помимо того, что «Малёк» был первопроходцем периодических изданий для детской аудитории в Николаевской области, газету впервые верстали на компьютере и при помощи местных провайдеров опубликовали в Интернете. Владимир Юрьевич рассказывал, что верстали «Малёк» в программе Corel Draw, в которой рисуют анимацию, поскольку другого доступного программного обеспечения в то время просто не было. А ещё газета первой стала издаваться способом офсетной печати. Книгоиздатель Ирина Гудым, много лет проработавшая в редакции «Вечернего Николаева» в отделе печати, вспоминает:

‒ Была идея сделать газету офсетным способом. Тогда ещё практически никто к этому в Николаеве не приступал. Мы придумали сделать на офсетной машине первые пробные выпуски, и возникла идея выпускать газету «Малёк». Газета выходила раз в месяц. В ней было много иллюстраций, туда писали все наши журналисты и юнкоры. «Малёк» пользовался большим спросом. Газета выходила два или три года, а потом её стали делать в Николаевской областной типографии как приложение к «Вечернему Николаеву». Типография купила новые станки и стала печатать офсетом. Этот опыт впоследствии позволил нам безболезненно и легко перейти на цифровую обработку и подготовку к офсету «Вечёрки».

«Малёк» был одновременно развлекательным и познавательным. В газете были как написанные доступным языком небольшие экскурсы в историю, географию, астрономию, литературу и искусство, так и анекдоты, рецепты, загадки, кроссворды, игры. Рубрика «Язык мой – друг мой» открывала ребятам истории происхождения фразеологизмов и устойчивых выражений. В рубрике «Наша история» публиковались материалы краеведов. К примеру, в материале «Дети из далёкой войны» библиотекарь и краевед Светлана Бойчук поведала юным читателям историю фотографии, которая была сделана 28 марта 1944 года, в день освобождения Николаева от фашистских захватчиков. На ней изображены четверо ребят, которые рвут портрет Гитлера. Автор заметки размышляет о судьбе этих мальчиков и призывает ребят помнить о том, что пережили их предки.

При поддержке Владимира Юрьевича свой писательский талант в «Мальке» раскрыл заместитель редактора, заведующий версткой «Вечёрки» Алексей Троянов.

‒ Он рассмеялся первым «Дядилёшиным советам» для газеты «Малек», а потом настоял на издании книжки, где почти все они были собраны под одной обложкой, ‒ вспоминает Алексей Николаевич.

«Дядилёшины советы» ‒ так Алексей Троянов назвал рубрику, в которой регулярно печатались его короткие остроумные рассказы с нраувочительным смыслом. Вслед за ней в «Мальке» появилась ещё одна рубрика его авторства, которую мгновенно полюбили юные николаевские читатели – «Клуб детективов». В жанре мини-детективов подавались задания развлекательно-познавательного характера, главным героем которых неизменно становился добрый, честный и рассудительный милиционер Лёхлёхыч. Читателям предлагалось решить, почему Лёхлёхыч поступил так или иначе, что заставило его усомниться в показаниях подозреваемого, и как он узнал преступника. Ответы на эти вопросы ребята узнавали из следующего номера газеты. Иллюстрировал мини-детективы художник и карикатурист Руслан Рапопорт, в рисунках которого нередко крылся ключ к разгадке. В 2008 году материалы обеих рубрик были собраны под одной обложкой и опубликованы в «Издательстве Ирины Гудым» с неизменными иллюстрациями Руслана Рапопорта. Книга стала частью серии «Библиотека «Вечернего Николаева».

Особое место в газете занимала рубрика «Почта Малька», где печатались заметки, эссе и письма юнкоров. Под эгидой «Малька» и «Вечернего Николаева» выросло целое поколение юных корреспондентов, многие из которых впоследствии стали профессиональными журналистами.

‒ Я знаю ребят, которые напечатали свои первые заметки у нас в «Мальке», а потом пошли в эту профессию. У меня перед глазами пример: моя дочь, которая начинала юнкором «Малька», потом окончила Институт журналистики, и теперь благополучно воспитывает моих внучек, но остается в профессии, ‒ рассказывал Владимир Юрьевич.

«Малёк» также сотрудничал с городским телевидением. Вместе с телеканалом «Николаев» была создана детско-юношеская передача «Тинейджер». Таким образом, юнкоры «Малька» помимо написания материалов в газету приобретали ценный опыт и в телесфере, пробуя писать сценарии, снимать, монтировать и работать в кадре. Регулярно газета организовывала конкурсы совместно с «Центром социальных программ» РУСАЛа. Работы победителей печатались в «Мальке», а сами победители приглашались в редакцию «Вечернего Николаева», где им вручали сертификаты и призы.

Детство юнкора, пахнущее типографской краской, вспоминает Мария Пахомова:

‒ Помню, как нас приглашали «на ковёр» к главреду Владимиру Пучкову, а на самом деле ‒ похвалить. В принципе, попадать юнкорам в кабинет к главному редактору можно было проще, чем всем остальным журналистам. Владимир Юрьевич помог мне, девочке из бедной семьи, которую воспитывала одна мама, понять, что человек может сделать сам себя. И хоть я не стала во взрослой жизни журналисткой (хотя и была к этому близка), основы этики этой сложнейшей профессии я усвоила уже в 10 лет. Думай, прежде чем ляпнуть. Проверяй информацию. Будь честным. Может быть два диаметрально противоположных мнения, и оба будут правильными. А еще я дважды, благодаря «Мальку», побывала в Артеке ‒ неслыханно!

Газета перестала издаваться в связи с финансовыми трудностями около 10 лет назад, однако для нескольких поколений горожан «Малёк» всегда будет ассоциироваться с детством. Кто-то, заливаясь смехом, читал напечатанные юмористические рассказы друзьям во дворе, кто-то с волнением обнаруживал на страницах газеты под опубликованным материалом своё имя, кто-то отправлял на адрес редакции письма со своими догадками о том, как Лёхлёхычу удалось распознать преступника. Для этих мальчишек и девчонок сложенные цветные страницы «Малька», любопытно выглядывающие из степенной чёрно-белой «Вечёрки» ‒ целая эпоха, которую будут вспоминать с ностальгией и благодарностью.

* * *

«Нерукотворный памятник» Владимира Пучкова

‒ Вот если бы от каждого из нас, рядовых стихотворцев, осталась в памяти людей хотя бы одна строчка и ее бы повторяли спустя 10 лет, – это было бы великое благо для поэта… О большем и мечтать, по-моему, нельзя, ‒ говорил в одном из интервью Владимир Пучков.

‒ Вот если бы от каждого из нас, рядовых стихотворцев, осталась в памяти людей хотя бы одна строчка и ее бы повторяли спустя 10 лет, – это было бы великое благо для поэта… О большем и мечтать, по-моему, нельзя, ‒ говорил в одном из интервью Владимир Пучков.

Однако память о нём далеко не ограничивается одной строкой. В этом можно убедиться, посетив любой творческий вечер или литературное мероприятие, посвященное Владимиру Юрьевичу. Сколько горожан, спустя десятки лет, с лёгкостью, с какой выучиваешь любимые строки, вдохновенно цитируют его стихи; приносят пожелтевшие, но бережно хранимые вырезки из газет и журналов с его публикациями, любимые места из которых зачитывают вслух; сдерживая невольное волнение, напевают романсы, написанные на его стихи. Сколько людей с теплом и благодарностью вспоминают Владимира Юрьевича, чьи двери в уютный кабинет и участливое сердце всегда были открыты, чья поддержка помогла многим талантливым и хорошим людям и открыла их городу. Сколько «уроков добра и любви» он самоотверженно преподал в своей жизни!

Очень хочется верить, что народная тропа к нерукотворному памятнику Владимира Пучкова не зарастет и впредь. И, чтобы это не произошло, наша задача ‒ сохранять память о нём, изучать и популяризировать его творческое наследие. Чтобы узнать, каким образом можно сохранить память о Владимире Юрьевиче Пучкове для следующих поколений, мы обратились к его друзьям и коллегам.

Поэт Вячеслав Качурин предлагает создать барельеф Владимира Пучкова, который можно расположить на здании Национального союза писателей Украины, вместе с барельефом Дмитра Дмитровича Креминя и других ушедших поэтов, членов НСПУ. Поддерживает Вячеслав Тимофеевич и идею названия улицы в честь Владимира Пучкова, однако согласно одному из топонимических законов, сделать это будет возможно не ранее 2024 года, спустя 5 лет после ухода Владимира Юрьевича.

Главный редактор «Вечернего Николаева» Игорь Данилов считает, что необходимо продолжать традицию поэтического фестиваля «Ватерлиния». А также, по словам Игоря Николаевича, в память о Владимире Юрьевиче нужно поддерживать молодые литературные таланты нашего края, начинающих поэтов из литературных объединений, школьных кружков, университетских литературных групп.

‒ Ещё есть смысл инициировать литературную премию, однако здесь возникает этический вопрос, ведь существуют Дмитро Креминь, Эмиль Январёв и другие выдающиеся, уже ушедшие николаевские поэты, и по отношению к их памяти это может быть несправедливо, ‒ говорит Игорь Данилов.

К внесению произведений Владимира Пучкова в школьную программу большинство его друзей и коллег относятся скептически. Однако поэтесса Ольга Сквирская считает, что школьные учителя обязательно должны привлекать своих учеников к изучению литературы родного края путём проведения классных часов или внеклассных, более неформальных занятий. Также по её словам, популяризацией творчества своих соотечественников должны заниматься и авторы, живущие в Николаеве. Это можно делать, читая на своих творческих встречах не только авторские стихи, но и стихи любимых николаевских поэтов, проводя чтения, где будет звучать их поэзия в различных исполнениях.

‒ Было бы очень здорово, если бы те, кто устраивают литературные мероприятия, не забывали выдающихся николаевских поэтов, читали их стихи, чтобы их тексты звучали, ‒делится Ольга Сквирская.‒ Чтобы на чтения приглашали молодёжную аудиторию, где они смогли бы не только прочитать, но и услышать, как звучат стихи Владимира Юрьевича. Стих мог быть написан в 1978 году, а кто-то прочитал его в первый раз и открыл для себя только сейчас. Так и будет всё продолжаться. Так дело поэта будет жить.

Надежда Макарова в статье «Слово о Пучкове — короле поэзии и журналистики» («Вечерний Николаев», 06.09.2019) обращаясь к руководителю транснациональной компании «Нибулон» Алексею Вадатурскому, предлагает увековечить память о Владимире Юрьевиче Пучкове и Дмитре Дмитровиче Кремине, назвав их именами суда, выпускающиеся на судостроительном заводе «Нибулон».

Директор Института филологии ЧНУ им. Петра Могилы, профессор Александр Пронкевич выделяет три направления, в которых сохранение творческого наследия Владимира Пучкова могло бы развиваться: издательский, научный и литературоведческий. По его словам, важно привести в порядок сочинения Владимира Юрьевича и издать их так, как их и хотел бы видеть автор. Можно было бы переиздать поэтические сборники Владимира Пучкова в хронологическом порядке и составить подборку избранной прозы и публицистики. Среди возможный путей поддержания исследовательского и литературоведческого интереса к творчеству Владимира Пучкова Александр Пронкевич называет создание форумов, проведение поэтических фестивалей, и выказывает искреннюю поддержку инициативе организовать поэтические чтения в рамках Института филологии ЧНУ им. Петра Могилы. Важным, по его словам, является и проведение научных конференций.