Елена Юрьевна Раскина

Михаил Владимирович Кожемякин

Встречи в «Бродячей собаке»

Анна Ахматова. Знаменитый портрет в синем платье

Поэтические картины

Действующие лица

Борис Пронин, ресторатор.

Александр Вертинский, лунный бродяга.

Сергей Есенин, хулиган и самородок.

Николай Гумилёв, скальд и путешественник.

Анна Ахматова, роковая женщина.

Марина Цветаева, восходящая звезда.

Журналист, он же Комисар.

Тамара Карсавина, танцует и поет.

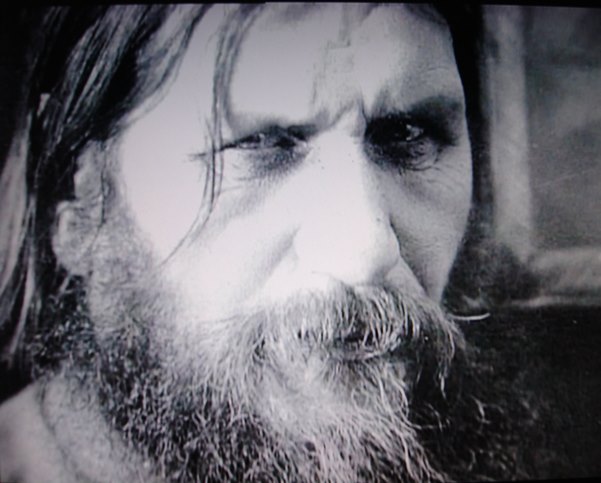

Григорий Распутин, пророк.

В пьесе использованы стихотворения поэтов «Серебряного века» и других эпох

Сцена первая

Санкт-Петербург, поэтическое кафе «Бродячая собака», вечер 31 декабря 1913 г.

П р о н и н: Проходите, дамы и господа, располагайтесь! Вы – в «Бродячей собаке». Перед Вами единственное место в мире, где посетители артистически, поскольку все баснословно талантливы, могут друг друга и самих себя разыграть.

У меня давно возникла мысль, что надо бы создать романтический кабачок для поэтов, куда бы мы все, бедные рифмоплеты, могли приткнуться, дешево покормиться и быть у себя – мы, бродячие, бесприютные собаки.

Вы спросите, почему «Собака»? Я долго боялся назвать «Собаку» – «Собакой», думал, что название должно быть острым, пикантным, но оно придет само. Нечто вроде: «Привал комедиантов» или «Приют пилигримов», а мысль была именно о бездомных собаках.

Ведь у людей есть дом, у актеров – театр, а у поэтов?

И вот, в Петербурге, на Михайловской площади, в известном доме Якова Дашкова, действительного тайного советника, дипломата и камергера, я обнаружил подвал, небольшой, как бы из четырех отделений, и сразу понял: «Это то, что надо!». Во времена Пушкина в этом доме был салон князей Виельгорских. Наверху – флиртовали, пели и музицировали, читали стихи. Дамы блистали бриллиантами и туалетами по последней парижской моде, кавалеры – остроумием, нередко весьма плоским, и наградами – не всегда заслуженными. А здесь, в подвале, разместился винный погреб…

Порой мне кажется, что под этими сводами до сих пор витают летучие запахи старинных вин. А вы, господа, их чувствуете? Принюхайтесь, дорогие мои! Это же аромат «вдовы Клико» какого-нибудь благословенного 1870 года… Ну, не совсем благословенного, потому что в тот год у Франции вышла заварушка с пруссаками, и вдов хватало и без мадам Клико… А вот это, господа, аромат кьянти, доброго старого кьянти… «В ночном кафе мы молча пили бренди, в ночном кафе мы ночью пили кьянти…» Так, кажется, написал мой друг – поэт Гумилев. Только вот досадная ошибка: когда поэты пьют, они не молчат! Они читают стихи! Или орут и спорят что есть мочи…

Так вот, господа, я пригласил в подвал художника, Сергея Судейкина. Он расписал стены фресками, диковинными цветами и птицами, навеянными стихами Шарля Бодлера и сказками Карло Гоцци. Один мой друг, Коля Могилянский, старый приятель, еще по юности в Чернигове, одолжил 25 рублей – чтобы заплатить нынешнему домовладельцу за аренду помещения. С этих 25 рублей и началась «Собака»! Теперь я хозяину почти за год должен! Но он ничего – терпит и надеется! Святой человек этот хозяин дома, и так любит искусство!

С тех пор каждый вечер я принимаю здесь своих друзей, представителей петербургской богемы. Сегодня, впрочем, у нас особый вечер, новогодний. Мы встречаем наступление нового, 1914-го года, которому лучшие умы Европы пророчат стать годом великого торжества человеческого разума, годом небывалого расцвета прогресса и гуманизма!

Кстати, мы ждем Вертинского. Уверен, он вновь придет, загримированный под Пьеро, и споет «Бал Господень». А заодно и расскажет забавную историю, как его не приняли во МХТ… Это его любимая история. Он ее и в Москве рассказывает, на актерских капустниках, и у нас, в Александринке… А попробуй не выслушать – смертельная обида!

Входит Вертинский, напевая «Бразильский крейсер».

П р о н и н: Дорогой мой, драгоценный Александр Николаевич, ну расскажите, расскажите ради Бога, как вас не приняли во МХТ!

В е р т и н с к и й: Ах, это все Станиславский! Его превосходительство начетчик и бюрократ от императорских театров, с его вечным «Не верю!». Я прочитал ему монолог Сирано из Ростана – и чертовски удачно! А он развалился этаким барином и говорит мне, так вальяжно: «А ну-ка, батенька мой Александр Николаевич, произнесите-ка «р», только отчетливо и чисто, я вас прошу…» Я ему и говорю «р» (картавит), «р-р-р!»… Он: «Еще раз, не верю…» Я ему: «Р-р-р-р!!»… «Р-р-р-р-р!!!»… Он: «Скажите – «пре-лест-но»!» Я: «Пр-р-релестно…» Он: «У вас, милейший, ужасная дикция. С такой дикцией не играют во МХТе». А я ему: «Потому-то вы редко собираете полный зал!» Раскланялся и ушел – с гордо поднятой головой – в свою собственную антрепризу!

В е р т и н с к и й: Ах, это все Станиславский! Его превосходительство начетчик и бюрократ от императорских театров, с его вечным «Не верю!». Я прочитал ему монолог Сирано из Ростана – и чертовски удачно! А он развалился этаким барином и говорит мне, так вальяжно: «А ну-ка, батенька мой Александр Николаевич, произнесите-ка «р», только отчетливо и чисто, я вас прошу…» Я ему и говорю «р» (картавит), «р-р-р!»… Он: «Еще раз, не верю…» Я ему: «Р-р-р-р!!»… «Р-р-р-р-р!!!»… Он: «Скажите – «пре-лест-но»!» Я: «Пр-р-релестно…» Он: «У вас, милейший, ужасная дикция. С такой дикцией не играют во МХТе». А я ему: «Потому-то вы редко собираете полный зал!» Раскланялся и ушел – с гордо поднятой головой – в свою собственную антрепризу!

П р о н и н: И слава Богу, дорогой мой, что вас не взяли во МХТ. У вас собственный путь в искусстве! Меня вот тоже попросили из Александринки! Но я не жалею! У нас в «Собаке» куда интересней, чем в этих скучных академических театрах. Вот и Тамарочка Карсавина того же мнения… Мы ждем ее сегодня. Обещалась быть!

Входит Есенин.

П р о н и н (к Есенину): А, драгоценный мой, дражайший мой Сереженька Есенин, забыл, милый мой, как вас по батюшке! Проходите… Вы – наш крестьянский самородок, можно сказать, из глубин, от сохи… Вот уже и крестьянская Россия к нам в гости пожаловала! А то все – поэты в бархатных блузах, дамы в вечерних платьях! Пора прервать блаженную дремоту этой жеманной публики скрипом смазных сапог!

Е с е н и н: Я же не в сапогах, какие сапоги? Вот, купил по случаю, недорого, лакированные туфли! (Демонстративно ставит ногу на стул.) И галстук! Надоело мне, что весь ваш Петербург на мои сапоги пялится! Беседовал на днях с этой стервой салонной, Зинкой Гиппиус… Так она на мои сапоги в лорнетку так и вылупилась и говорит, противно так, гнусаво: «Что это у вас за гетры?» Один Блок меня приветил!

В е р т и н с к и й: Верно, юноша, Блок любит сам ходить в сапогах. Это, изволите ли видеть, приближает его к народу!

Е с е н и н: А вы кто такой будете? Не имею удовольствия знать, как вас по имени, по батюшке. (Вызывающе.) Но могу и по матушке!

В е р т и н с к и й (высокомерно): У меня, мой юный друг, громкое имя! Меня половина России знает, причем – лучшая. Я – Александр Вертинский!

Е с е н и н: Ладно, слыхал я твои песни! Хорошо поешь, Сашка! Давай лучше выпьем!

В е р т и н с к и й (наливая две рюмки): Охотно, mon cher ami Serge! Столового хлебного вина нумер двадцать три, от заводчика Смирнова…

Е с е н и н: Сашка, друг! (Хлопает его по спине.)

П р о н и н: И Гумилев с Ахматовой о вас, Сереженька, так хорошо отзываются!

Е с е н и н: Спасибо на добром слове. Вот, Сашка, смотри, стихи мои в одном альманахе с Ахматовой и Гумилевым напечатали! Гумилев нас с Клюевым к себе, в свою школу поэтическую, в акмеисты, звал. Но Клюев Николай – поэт, учитель мой – мужик хитрый, поморский. «Нет, – сказал, – у нас с тобой, Серёженька, путь особый…» И пошли мы с ним – особым путем! Давай, Сашка, выпьем за рождение Поэта…

В е р т и н с к и й: Борис, присоединяйся!

П р о н и н: Давайте выпьем за рождение «Бродячей собаки»… Ну, как вам здесь?

Е с е н и н (оглядываясь с интересом): Аки в храме… Цветы диковинные, птицы чудесные… Ох, и погуляю же я сегодня!!!

Хулиган я, хулиган.

От стихов дурак и пьян.

Но и все ж за эту прыть,

Чтобы сердцем не остыть,

За березовую Русь

С нелюбимой помирюсь.

П р о н и н: Что это, Сереженька, у тебя за перстень?

Е с е н и н: Это перстень старинный! Самого царя Алексея Михайловича – Тишайшего! Мне Клюев его подарил!

П р о н и н: А ну-ка, покажи перстенек!

Е с е н и н: Только знаешь что, Борис! Ты никому про перстень не говори! И ты, Сашка, тоже!

В е р т и н с к и й (достает табакерку, выкладывает «дорогу» и нюхает кокаин): Ап-чхи!

Е с е н и н: То-то же! А то засну я где-нибудь, пьяный, а у меня с руки перстенек-то и снимут! Народу много разного по кабакам шатается… А я в кабаки частенько захаживаю, и не в такие, как ваш, а там, где самый подлый народ трется! Фартовые, шулера, бабы шалые…

В е р т и н с к и й: Неужели ты веришь в эту сказку про перстень? Ну и ребенок же ты, Сереженька! Простое кольцо. Старинное, конечно. Но – медное! Не царское.

Е с е н и н: Я Клюеву верю. Он – учитель мой. Раз сказал, что царское, значит – царское. У Клюева и иконы есть старинного письма, еще до Никона. Сказал он мне: «Это кольцо тебе, Сереженька, как оберег будет…»

П р о н и н: Может, и прав твой Клюев… Береги колечко, Сереженька! Наверное, есть в нем тайная сила! Только не потеряй – а то и вправду беда случится!

В е р т и н с к и й: От настоящей беды никакое кольцо не спасет!

Е с е н и н: Спасет, спасет! Я Клюеву верю! Он людей насквозь видит, как и Григорий Ефимыч…

В е р т и н с к и й (презрительно): Это Распутин, что ли? А вы слыхали, господа, как ему недавно в «Метрополе» набили морду?

Е с е н и н: Ты, Сашка, сам что ль бил? Вот и не заносись! Провидец он! Он, если хотите знать…

Входят Гумилев и Ахматова.

П р о н и н: А вот и наши небожители! Анна Андреевна, Николай Степанович, проходите… Только извольте сначала расписаться в нашей Собачьей книге! Или стишок готовый, или экспромтик!

Все двери, входы все открою я гостям

И чудные дворцы в ночи моей создам!

Г у м и л е в: Браво, Борис. Лучше не скажешь! Аннушка, здесь дивно, не правда ли?! И каждый раз по-новому, как будто впервые! Здравствуйте, Александр Николаевич.

Гумилев и Вертинский церемонно пожимают друг другу руки. Есенин подбегает к ним и фамильярно хлопает Гумилева по плечу. Гумилев недовольно отстраняется.

П р о н и н: У кабачка, дорогие мои, теперь есть эмблема – Собака. Рисовал сам Мстислав Добужинский! Не Модильяни, конечно…

Г у м и л е в (презрительно и иронично): Модильяни, этот любитель абсента из парижской «Ротонды» и воздыхатель Аннушки, так бы не нарисовал! Куда ему… Он только египетских цариц изображать может, не то что наш Добужинский! Мстислав Валерианович и собачками не брезгует…

Г у м и л е в (презрительно и иронично): Модильяни, этот любитель абсента из парижской «Ротонды» и воздыхатель Аннушки, так бы не нарисовал! Куда ему… Он только египетских цариц изображать может, не то что наш Добужинский! Мстислав Валерианович и собачками не брезгует…

А х м а т о в а (оскорбленно вспыхивает): Дался вам этот Модильяни! (К Гумилеву, тихо) Николай, это в конце концов низко! Не вспоминай мне эту парижскую историю… (Демонстративно отстраняется.)

Гумилев (к Пронину): Обижается на меня весь день… Впрочем, я привык… Изволь, Борис, впишу тебе пару строк из Мишеля Кузмина:

Здесь цепи многие развязаны,

Все сохранит подземный зал,

И те слова, что ночью сказаны,

Другой бы утром не сказал…

П р о н и н: И гимн у кабачка есть…Желаете послушать? Извольте. (Берет гитару.)

Все подсаживаются к нему поближе, только Ахматова демонстративно отворачивается и нервно курит пахитоску.

Во втором дворе подвал,

В нем – приют собачий,

Каждый, кто сюда попал, –

Просто пес бродячий.

Есенин роняет стул.

Г у м и л е в: Борис, простим юному дарованию его неловкость (грозит Есенину пальцем).

П р о н и н:

Во втором дворе подвал,

В нем – приют собачий,

Каждый, кто сюда попал, –

Просто пес бродячий.

Но в том гордость,

Но в том честь,

Чтобы в сей подвал залезть!

С новым 1914-м годом, господа! Ура «Бродячей собаке»!!!

Входит Цветаева.

Ц в е т а е в а: Здравствуйте, господа. Вот, решила под Новый год променять родную Москву на ваш Петербург. Осип Мандельштам еще в Крыму, в Коктебеле, так хвалил мне «Собаку», что я не удержалась, решила зайти.

П р о н и н: Извините великодушно, прекрасная незнакомка, не имею чести знать…

Ц в е т а е в а: Я – Цветаева, Марина Ивановна.

Г у м и л е в: С прибытием в Петербург, Марина Ивановна! Я, помнится, хвалил в печати ваш первый поэтический сборник «Вечерний альбом»… Прелестные стихи… Не просто милая книга девических признаний, а сборник прекрасных стихов!

Ц в е т а е в а: А второй мой сборник, «Волшебный фонарь», вы, Николай Степанович, разругали. Сказали, что это перепевы «Вечернего альбома».

П р о н и н: Николай, как ты мог так жестоко обойтись с этим дивным созданием?! Ее стихи очаровательны, как и она сама! Какая жалость, что я не имел счастья читать их…

Г у м и л е в: Марина Ивановна, Мариночка, дорогая, не надо так болезненно относиться к критике! Я могу покритиковать даже Анну Андреевну! И она на меня нисколько не сердится. Правда, Аннушка?

А х м а т о в а: Куда мне на тебя сердиться, Коля. Ты же – мэтр! Но все равно я пишу стихи лучше тебя!

Ц в е т а е в а: Я в первый раз здесь, в «Собаке». И что я вижу? Мои любимые поэты – Гумилев и Ахматова – и ссорятся!

П р о н и н: Они всегда так. Забавно, не правда ли?

Г у м и л е в: Мариночка, вы прелестны, как сама весна, а ваш «Волшебный фонарь» – это чудо… Даже если я отозвался о нем неодобрительно! Позвольте за вами поухаживать…. Не забудьте, здесь все между собой считаются знакомыми. Здесь – только люди искусства – и никакой посторонней публики, никаких фармацевтов!

В дверях появляется Журналист.

П р о н и н: Фармацевтов – то есть господ обывателей – мы иногда пускаем, но берем с них особую плату за вход! (Подходит к «фармацевту». Тот отсчитывает купюры.)

Г у м и л е в: И немалую… Деньги идут на корм нашей Собаке… На косточки, так сказать. (Забирает у Журналиста портмоне и извлекает купюру.)

В е р т и н с к и й: Nicolas, je vous prie, выпотрошите, выпотрошите нам этого фармацевта!

Ж у р н а л и с т: Помилуйте, господа, я, в некотором роде, журналист… Представляю прессу!

Г у м и л е в: Все мы здесь, в некотором роде, журналисты. Проходите, милейший стервятник, присаживайтесь. Будет вам пожива! Здесь не привыкли прятать своих мыслей.

Ж у р н а л и с т: К слову, Николай Степанович, вы-то как раз моя постоянная добыча. Имел честь писать о том, как вы изволили стреляться с поэтом Волошиным… Из-за этой, мифической испанской инфанты… Как ее? О! Керубина де Габриньяк.

Г у м и л е в (холодно): Ее настоящее имя – Елизавета Дмитриева. Скверная история и скверно было написано.

Ж у р н а л и с т: Забудем, Николай Степанович. Несказанно рад видеть здесь столь блистательное общество! (В сторону.) Как пить дать, без сенсации не обойдется!

П р о н и н: Как говорится, «Бродячая собака» тем и хороша, что всякая со всякой здесь встретится душа.

Все мы, святые и воры,

Из алтаря и острога

Все мы – смешные актеры

В театре Господа Бога.

Наша «Собака» – это самое веселое место на свете! Говорят, даже в парижском артистическом кабаре «Ротонда», где упомянутый художник Модильяни хлещет абсент, не так весело, как у нас. Правда, Анна Андреевна? Вы же бывали в «Ротонде» с Николаем Степановичем?

А х м а т о в а: Да, господа, в «Ротонде» скучновато, не то что у нас, в «Собаке». Мы с Колей выбрали Париж для свадебного путешествия. Знаете, господа, в Париже такая смертельная скука!

Г у м и л е в (вспыхивает): Аня, что ты говоришь?! Скучно?! В Париже?! Мы же каждый день ходили в театр или ресторан!

А х м а т о в а: Что может быть скучнее театров и ресторанов! Я, знаете ли, пока Коля бегал по своим экзотическим музеям, купила маленькую черепашку… Посажу ее на стол – она и бегает… Все-таки развлечение! (С вызовом, обращаясь к Гумилеву.) За Модильяни!

Пауза, все застывают с бокалами.

В синеватом Париж тумане,

И наверно, опять Модильяни

Незаметно бродит за мной.

У него печальное свойство

Даже в сон мой вносить расстройство

И быть многих бедствий виной…

Г у м и л е в: Это она все придумала про черепаху. Мне в отместку. У нас с ней не любовь, а дуэль – по всем правилам! (К Пронину.) Хочешь, Борис, быть нашим секундантом?

П р о н и н: Уволь, Николай Степанович, только не я! Опять выйдет чистый фарс, как с Максом Калошиным, то есть с Волошиным. Те еще из вас Дантес с Пушкиным, доложу я вам! Один калошу в снегу потерял, раком ползал, другой – секунданту палец отстрелил…

А х м а т о в а: Изумляюсь, господа, и что за повод для дуэли – эта жалкая интриганка Елизавета Дмитриева, которая изображала из себя испанскую аристократку Черубину де Габриак… Эта протеже Макса Волошина и предмет Колиных воздыханий! Дурна собой, хромонога… Но Коля вечно ищет, как мне досадить! Вот и в Париже он все флиртовал с какими-то русскими дамами, а я очень скучала, все сидела одна, даже перчатки однажды перепутала…

Так беспомощно грудь холодела,

Но шаги мои были легки.

Я на правую руку надела

Перчатку с левой руки.

Модильяни, милый Амедео, он один так внимательно ко мне отнесся, так утешал меня…

Г у м и л е в (оскорбленно, с холодной иронией): А моих утешений, Аннушка, ты тогда не слушала… Должно быть, этот итальянский художник лучше меня умеет утешать женщин… Вот мне и пришлось утешать других дам, не таких требовательных, как ты!

Е с е н и н: Анна Андреевна, Николай Степанович… Вы ссоритесь? В новогоднюю ночь, нельзя же так… У нас в  Рязани говорят: «Милые бранятся – только тешатся»… А давайте лучше выпьем, давайте выпьем за Дом Поэтов.

Рязани говорят: «Милые бранятся – только тешатся»… А давайте лучше выпьем, давайте выпьем за Дом Поэтов.

П р о н и н (разливает шампанское): И за новый 1914-й год! С Новым годом, дамы и господа, с годом мира и счастья! За год любви!!!

Бьют куранты. Все поднимают бокалы, радостно обнимаются.

В е р т и н с к и й: Друзья, вот сейчас мне самое время спеть! (Поет «Бал Господень».)

В пыльный маленький город, где Вы жили ребенком,

Из Парижа весной к Вам пришел туалет.

В этом платье печальном Вы казались Орленком,

Бледным маленьким герцогом сказочных лет…

В этом городе сонном Вы вечно мечтали

О балах, о пажах, вереницах карет

И о том, как ночами в горящем Версале

С мертвым принцем танцуете Вы менуэт…

В этом городе сонном балов не бывало,

Даже не было просто приличных карет.

Шли года. Вы поблекли, и платье увяло,

Ваше дивное платье «Мэзон Лавалетт».

Но однажды сбылися мечты сумасшедшие.

Платье было надето. Фиалки цвели.

И какие-то люди, за Вами пришедшие,

В катафалке по городу Вас повезли.

На слепых лошадях колыхались плюмажики,

Старый попик любезно кадилом махал…

Так весной в бутафорском смешном экипажике

Вы поехали к Богу на бал.

Е с е н и н: Орленок, сын Наполеона… Да, темная история… Сгноили парнишку, все равно что нашего царевича Алексей Петровича… Да что ты, Сашка, тоску нагнал?!

Ве р т и н с к и й: От тоски я знаю прекрасное средство, Сереженька! Выпьем!

Е с е н и н: Ага!..

Ц в е т а е в а: Лучшее средство от тоски – любовь! Или стихи! Вы знаете, господа, у меня тоже есть стихотворение об Орленке, герцоге Рейхштадтском, я вам сейчас прочитаю!

Твой конь, как прежде, вихрем скачет

По парку позднею порой…

Но в сердце тень, и сердце плачет,

Мой принц, мой мальчик, мой герой.

Мне шепчет голос без названья:

«Ах, гнета грезы – не снести!»

Пред вечной тайной расставанья

Прими, о принц, мое прости.

О сыне Божьем эти строфы:

Он, вечно-светел, вечно-юн,

Купил бессмертье днем Голгофы,

Твоей Голгофой был Шенбрунн.

Звучали мне призывом Бога

Твоих крестин колокола…

Я отдала тебе – так много!

Я слишком много отдала!

Теперь мой дух почти спокоен,

Его укором не смущай…

Прощай, тоской сраженный воин,

Орленок раненый, прощай!

Ты был мой бред светло-немудрый,

Ты сон, каких не будет вновь…

Прощай, мой герцог светлокудрый,

Моя великая любовь!

Г у м и л е в: Мило, мило! (Шепчет ей на ухо.) Мариночка, полюбите меня, как герцога Рейхштадского!

Ц в е т а е в а: Вы, Николай Степанович, не герцог Рейхштадтский, вы Дон Жуан!

А х м а т о в а: Это он все мне назло!

Появляется Карсавина в театральном костюме.

К а р с а в и н а: Нет ли у вас Поющей Травы или Синей Птицы?

В е р т и н с к и й (нюхает кокаин): Поющая трава? Интересно, никогда не пробовал…

Ц в е т а е в а: Синей птицы любви и надежд?

Г у м и л е в: Да, Мариночка, именно любви и надежд. Тамара Платоновна, душа моя! Вы как раз вовремя. Мы сегодня празднуем Новый год и говорим о любви. Именем всех Собачников объявляю 1914 год – годом Любви!!!

П р о н и н: И красоты. Тамарочка, божественная, для вас, экспромт:

Вы – Коломбина, Саломея,

Вы каждый раз уже не та,

Но все яснее, пламенея,

Златится слово «Красота»!

Г у м и л е в:

Долго молили о танце мы вас, но молили напрасно,

Вы улыбнулись и отказали бесстрастно.

Любит высокое небо и древние звезды поэт,

Часто он пишет баллады, но редко он ходит в балет.

Тамара Платоновна, Вы нас осчастливите танцем?

К а р с а в и н а: Напротив, господа. Я буду петь! (Исполняет романс.)

Я не люблю Вас и люблю,

На Вас молюсь и проклинаю.

Не видеть Вас я не могу,

Но встречи с Вами избегаю.

Вы так наивны, так умны,

Вы так низки и так высоки,

Вы так земны и неземны,

Вы так близки и так далеки…

Вы – сладкий яд, Вы – горький мед,

Вы – божество, Вы – сущий дьявол!

Вас я ищу, от Вас бегу

Я не люблю Вас и люблю вас…

У Вас небесные черты…

О нет, уродливая маска!

Вы черно-белы, нет, цветны!

Вы так грубы, в Вас столько ласки…

На Вас воздушные шелка,

Да нет же, жалкие лохмотья!

Желанье знать Вас и не знать

В себе не в силах побороть я.

Вы – сладкий яд, Вы – горький мед,

Вы – божество, Вы – сущий дьявол,

Вас я ищу, от Вас бегу

Я не люблю Вас и люблю Вас…

Гумилев провожает Карсавину к столику, придвигает стул, целует руку.

Гумилев провожает Карсавину к столику, придвигает стул, целует руку.

В е р т и н с к и й (запоздало аплодирует): Тамарочка, божественная!

П р о н и н: Вот уж не знал, что вы поете… Бросайте эту Мариинку, будем петь дуэтом! Мне как раз не хватает второго голоса…

К а р с а в и н а: Я, Борис Константинович, привыкла быть первой скрипкой. Так что – не обессудьте!

П р о н и н: Хороша! И слов для комплиментов не подобрать…

Г у м и л е в: Почему же. Вот, пожалуйста:

Ангельской арфы струна порвалась,

и мне слышится звук.

Вижу два белые стебля высоко закинутых рук.

Губы ночные, подобные бархатным красным цветам…

Значит, танцуете все-таки вы, отказавшая там!

Е с е н и н: А вы, Анна Андреевна грустны, как же вас развеселить?! Послушайте:

Пускай ты выпита другим,

Но мне осталось, мне осталось

Твоих волос стеклянный дым

И глаз осенняя усталость.

О возраст осени! Он мне

Дороже юности и лета.

Ты стала нравиться вдвойне

Воображению поэта.

А х м а т о в а: Милый мальчик, как трогательно, спасибо… Ах, Борис, я не могу смотреть, как Коля флиртует с Карсавиной. Это он мне мстит за Модильяни. За мой парижский роман.

А х м а т о в а (к Гумилеву):

Все равно, что ты наглый и злой,

Все равно, что ты любишь других.

Предо мной золотой аналой

И со мной сероглазый жених.

Г у м и л е в (тихо, к Ахматовой): Аннушка, не делай из меня Дон Жуана. Ты ведь изменила мне первой. (Резко, с вызовом.)

Это было не раз, это будет не раз

В нашей битве глухой и упорной:

Как всегда, от меня ты теперь отреклась,

Завтра, знаю, вернешься покорной.

А х м а т о в а (с ответным вызовом, как на дуэли):

Тебе покорной? Ты сошел с ума!

Покорна я одной Господней воле.

Я не хочу ни трепета, ни боли,

Мне муж – палач, а дом его – тюрьма.

Но видишь ли! Ведь я пришла сама;

Декабрь рождался, ветры выли в поле,

И было так светло в твоей неволе,

А за окошком сторожила тьма.

Так птица о прозрачное стекло

Всем телом бьется в зимнее ненастье,

И кровь пятнает белое крыло.

Теперь во мне спокойствие и счастье.

Прощай, мой тихий, ты мне вечно мил

За то, что в дом свой странницу пустил.

П р о н и н: Николай Степанович, Анна Андреевна, прекращайте эту поэтическую дуэль! Настоятельно напоминаю: в «Бродячей собаке» все виды дуэлей запрещены.

Ц в е т а е в а: Гумилев говорит, что он не Дон Жуан. Неправда, он самый настоящий Дон Жуан. Храбрец, поэт. Стихи и шпага. И Донна Анна у него того же есть. Ахматова…

И была у Дон Жуана шпага,

И была у Дон Жуана Донна Анна.

Вот и все, что люди мне сказали

О прекрасном, о несчастном Дон Жуане.

Но сегодня я была умна.

Вышла ровно в полночь на дорогу.

Кто-то шел со мною ногу в ногу,

Повторяя имена.

И звенел в тумане голос странный:

«Не было у Дон Жуана Донны Анны…»

Г у м и л е в: Мариночка, прочитайте это ваше, морское…

Ц в е т а е в а:

Кто создан из камня, кто создан из глины, –

А я серебрюсь и сверкаю!

Мне дело – измена, мне имя – Марина,

Я – бренная пена морская.

Кто создан из глины, кто создан из плоти –

Тем гроб и нагробные плиты…

– В купели морской крещена – и в полете

Своем – непрестанно разбита!

Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети

Пробьется мое своеволье.

Меня – видишь кудри беспутные эти? –

Земною не сделаешь солью.

Дробясь о гранитные ваши колена,

Я с каждой волной – воскресаю!

Да здравствует пена – веселая пена –

Высокая пена морская!».

А х м а т о в а (резко, надменно): Тогда мой выход, господа. Прошу тишины! (Исполняет романс.)

Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила;

К ней на плечо преклонен, юноша вдруг задремал.

Дева тотчас умолкла, сон его легкий лелея,

И улыбалась ему, тихие слезы лия.

Г у м и л е в: Господа, сегодня такая таинственная ночь! А в одну из таких ночей, во время моих странствий по Африке, мне приснился загадочный и тревожный сон. А может, и не сон то был вовсе. Я вам сейчас расскажу.

Я долго шел по коридорам,

Кругом, как враг, таилась тишь.

На пришлеца враждебным взором

Смотрели статуи из ниш.

В угрюмом сне застыли вещи,

Был странен серый полумрак,

И точно маятник зловещий,

Звучал мой одинокий шаг.

И там, где глубже сумрак хмурый,

Мой взор горящий был смущен

Едва заметною фигурой

В тени столпившихся колонн.

Я подошел, и вот мгновенный,

Как зверь, в меня вцепился страх:

Я встретил голову гиены

На стройных девичьих плечах.

На острой морде кровь налипла,

Глаза зияли пустотой,

И мерзко крался шёпот хриплый:

«Ты сам пришел сюда, ты мой!»

Мгновенья страшные бежали,

И наплывала полумгла,

И бледный ужас повторяли

Бесчисленные зеркала.

А х м а т о в а: Уже за полночь… От твоих стихов, Николай, мороз по коже… Новый год наступил… Давайте ворожить… Кофею, пожалуйста, горячего кофею… Мы будем гадать на кофейной гуще… Коля, отвлекись от Тамары Платоновны! И Марину Ивановну оставь в покое…

Г у м и л е в: Аннушка, но ты ведь сама занята Борисом. Или Сергеем Александровичем? А мне уже и с дамами поговорить нельзя!

Е с е н и н: Опять ссорятся… А стихи, господа, жуткие, пророческие стихи…

Вижу сон. Дорога черная.

Белый конь. Стопа упорная.

И на этом на коне

Едет милая ко мне.

Едет, едет милая,

Только нелюбимая.

Эх, береза русская!

Путь-дорога узкая.

Эту милую, как сон,

Лишь для той, в кого влюблен,

Удержи ты ветками,

Как руками меткими.

Пишет на доске.

Давайте жить в любви. Не в драке,

Любить и водку пить – в «Собаке»!

А х м а т о в а: А где Борис?

В е р т и н с к и й: Исчез, как кокаиновое видение… Верно, коньяк в буфете закончился, мы его с Сержем немало сегодня уговорили! Отправился к гастроному, должно быть…

А х м а т о в а: Коля, господа! Прошу внимания! Сейчас мы будем говорить не с дамами, а с судьбой.

Ц в е т а е в а: А вы не боитесь судьбы, господа?

А х м а т о в а (вызывающе): Я ничего не боюсь!

Ц в е т а е в а: А я боюсь. Не шутите с судьбой, она обид не забывает!

На пороге появляется Распутин в красной русской рубахе, изрядно навеселе.

Р а с п у т и н: А судьбой у вас буду я! Что, господа хорошие, девки пригожие, с цигарками в зубах – тьфу! Пришел я по ваши души. Не ждали? Был я давеча у папы и мамы в Царском селе, а нонче к вам пожаловал!

Ж у р н а л и с т: Вот она, сенсация!!! Сам Распутин, в новогоднюю ночь, в «Собаке»! (Хватается за блокнот.)

А х м а т о в а (шепотом, к Гумилеву): Кого он называет папой и мамой?

Г у м и л е в: Императора и императрицу. Он теперь у них в чести. Мужицкий пророк, Григорий Распутин собственной персоной. Предсказатель, целитель.

Е с е н и н: А вы, господа хорошие, мужиков боитесь, крестьянскую Рассею не жалуете?!

В е р т и н с к и й: Крестьянскую – жалуем! А шарлатанскую – увольте, нет!

Г у м и л е в: Почему же не жалуем? Я сам – из тверских лесов. Имение у меня под Бежецком. Леса у нас огромные. Из их чащи такие мужики и выходят!

Р а с п у т и н: За Новый год пьете? Радуетесь? Горькую надо пить за этот Новый год, а не винище ваше! Знаете, какой он будет? Грозный он будет, страшный! Тошно всем станет! Кровищи напьетесь – кто своей, а кто чужой!

Е с е н и н: Большие беды ждут Россию. Так Григорий Ефимович говорит.

Р а с п у т и н: Хотите свою судьбу узнать, господа хорошие?

Ц в е т а е в а (отступая в сторону): Нет, не хочу.

Г у м и л е в (решительно): А я попробую.

Не спасешься от доли кровавой,

Что земным предназначила твердь.

Но молчи, несравненное право

Самому выбирать свою смерть.

Р а с п у т и н: Крепкий ты мужик, Степаныч! Походишь еще по судьбинушке гоголем, соколом… На коньке поездишь, да с сабелькой! Умрешь хорошо, геройски. Даже враги залюбуются. Только рано в сырую землю ляжешь. И не в бою, не надейся. Расстреляют тебя. У стеночки! Пуф!! Пуф!!! С другими мучениками в яму бескрестную сойдешь. До сорока не дотянешь.

А х м а т о в а (бросается на грудь к Гумилеву): Нет, Коля, нет! Слышишь, я не хочу! Не может быть!!

В е р т и н с к и й (нетвердо встает): Вот именно, не может. Господа, умоляю, не верьте этой бородатой Кассандре в поддевке! Вы, любезный Григорий Ефимыч, лучше вприсядочку бы прошлись, или вот, выпейте со мной! Все лучше у вас получается, чем Казотта тут из себя разыгрывать…

Р а с п у т и н: Да сам ты козел накрашенный! Тьфу на тебя!

В е р т и н с к и й (задиристо): Глядите, снова морду набьют! И не козел, а Казотт. Был такой прорицатель в эпоху гнева и величия Французской революции…

Ц в е т а е в а: И он ни в чем не ошибся. Скажите лучше, Григорий Ефимович, а я?

Р а с п у т и н: Не нужно тебе своей судьбы знать, девица хорошая. Но коли хочешь, скажу. В петельке закачаешься, как он! (Показывает на Есенина, тот непроизвольно хватается рукой за горло.)

В е р т и н с к и й: Не знаю, как у вас, а у меня от этого прозорливца вкус желчи во рту. Предпочитаю смыть его молодым «божоле», у Донасьена! Кто-нибудь со мной?

К а р с а в и н а: Охотно, Александр Николаевич! Пойдемте отсюда, здесь страшно! Прощайте, господа!

Вертинский и Карсавина уходят.

Р а с п у т и н: Вот так они и Рассею-матушку бросят. «Бужулю» свою пить за кордоном. Только горьким житье у них будет, скудным. Не всякий день и на скверное пиво заработают! Намыкаются…

Е с е н и н: А ты-то сам, Григорий Ефимович, что ж ты, пророк мужицкий, про себя молчишь?

Р а с п у т и н: Со мной дело ясное. Меня злые люди отравой опоят, с леворвертов подырявят и в Неву бросят. И скоро после того Рассея вся как есть кончится. Война будет страшная, кровавая, потом братоубийство… Четырех лет Рассея не протянет!!! (Крестится и пятится, сам в ужасе от своего предсказания.)

А х м а т о в а: А я? Вы про меня ничего не сказали!

Р а с п у т и н (устало): А ты, Нюрка, баба крепкая, хитрая, ты сдюжишь. Все вытерпишь. До старости доживешь. Но много друзей похоронишь. Сына твоего на каторге гноить будут. Вот Колька Клюев – мужик поморский, даром что песни сочиняет и в богатых домах с вашим братом барином пьянствует, а христорадничать на кусок хлеба пойдет. С голоду, однако, не преставится… Тоже стрелят его!

Г у м и л е в: Кто же это сделает с нами? Нелюди? Бесы?

Р а с п у т и н: Бесы, господин хороший. Завладеют силы бесовские нашим народом.

Е. Раскина с супругом М. Кожемякиным – соавтором пьесы

Сцена вторая

Первая мировая война. Санкт-Петербург, артистическое кабаре «Привал комедиантов».

П р о н и н (разбирает письма): Так я и не застал в ту ночь Распутина в «Собаке». С домовладельцем, тоже святым человеком, выходил побеседовать… О делах арендных! Жаль! Так порою хочется заглянуть в будущее… Страшно, но как интересно! Пока все, что напророчил нам здесь покойник Григорий Ефимович, сбывается. Не первый год идет ужасная, чудовищная мировая война, равной которой еще не знало человечество. Сам Распутин недавно убит великосветскими заговорщиками и еще живым брошен в Неву…

Мое детище, мою любимую «Собаку», в пятнадцатом году закрыли столичные власти, ссылаясь на введенный в империи «сухой закон». Но я не отчаиваюсь. Открыл на Марсовом поле новое артистическое кабаре, «Привал комедиантов». Напитки здесь теперь подают в чайных приборах, а господину околоточному надзирателю выносят самовар. Но нашего прежнего беззаботного артистического общества уже нет и, верно, не будет никогда. Иных уж нет, а те – далече!

Я часто получаю письма с фронта, из Действующей армии. Теперь они приходят, сложенные треугольниками, похожими на бумажные сердечки. У нашей доблестной армии не хватает не только снарядов и винтовок, но даже конвертов…

Наш Пьеро, Александр Вертинский… (Разворачивает письмо) В четырнадцатом году отправился на фронт добровольцем. Был военным медиком, братом милосердия, затем водителем санитарного автомобиля. Согласно записи в журнале 68-го санитарного поезда, Александр Вертинский сделал раненым 35 тысяч перевязок. В пятнадцатом году, получив отпуск по ранению, уехал в Москву, где узнал о смерти горячо любимой сестры. В часть больше не возвращался…

На фоне кадров фотохроники Первой мировой в глубине сцены появляется фигура Вертинского, в солдатской шинели, с повязкой Красного креста.

В е р т и н с к и й:

Ты плачешь, Маргарита! Идет гроза.

И зарево карбита слепит глаза.

Прогнали бедных пленниц ланцет и шприц.

Багровых полотенец – что битых птиц!

Шуршат бинтов извивы. Глаз – на слезу!

Недвижней сонной рыбы нога в тазу.

Хоть ты – не недотрога, и он – не пьян.

Но как ругает Бога в бреду улан!

Он залит смертным мелом. Дела – табак!

Тяжел, как парабеллум, его кулак.

Он кончит, кончит скоро божбу свою –

Улан одною шпорой уже в раю.

И хрип пробитой глотки верней замет!

Ланцет и папильотки и этот бред!

Ты плачешь, Маргарита, одна за всех.

В твоём рыданье слиты любовь и грех…

И доктор, спину горбя,

Не видя лиц,

Сказал, что Домом Скорби

Стал Дом блудниц…

В огне шрапнельной пляски

Душа сгорит.

А желтые подвязки

Сожжет иприт.

П р о н и н (разворачивает другое письмо): Гумилев, Николай Степанович, наш неустрашимый африканский путешественник, наш отважный Дон Жуан. В первые месяцы войны поступил вольноопределяющимся в Лейб-гвардии Уланский полк. Затем сражался в знаменитом Александрийском гусарском, в легендарных «гусарах смерти». Прославился не только как бесстрашный разведчик, но и как автор интересных фронтовых записок. За храбрость был награжден двумя Георгиевскими крестами. Произведен в офицеры.

Появляется Гумилев в полевой форме, перетянутой портупеей, в стальном шлеме.

Г у м и л е в:

Та страна, что могла быть раем,

Стала логовищем огня,

Мы четвертый день наступаем,

Мы не ели четыре дня.

Но не надо яства земного

В этот страшный и светлый час,

Оттого что Господне слово

Лучше хлеба питает нас.

И залитые кровью недели

Ослепительны и легки,

Надо мною рвутся шрапнели,

Птиц быстрей взлетают клинки.

Я кричу, и мой голос дикий,

Это медь ударяет в медь,

Я, носитель мысли великой,

Не могу, не могу умереть.

Словно молоты громовые

Или воды гневных морей,

Золотое сердце России

Мерно бьется в груди моей.

И так сладко рядить Победу,

Словно девушку, в жемчуга,

Проходя по дымному следу

Отступающего врага.

П р о н и н: Распутин ни в чем не ошибся. За войной пришла смута… Или революция, как вам будет угодно это называть. Только артистическое кабаре перестало быть нужным. И перестало существовать.

Входит Журналист, он же – Комиссар, в кожанке с красным бантом, через плечо – кобура с маузером.

О, господин фармацевт! И в каком неожиданном амплуа!

К о м и с с а р: Здравствуйте, гражданин Пронин. Все это – прекратить! Именем Петроградского совета ваш кабак объявляю закрытым. Декадентское искусство не нужно трудовому народу. Мы напишем новые революционные стихи, споем новые песни. Вот, товарищ Маяковский правильные стихи сочиняет. Про новый мир.

Разворачивайтесь в марше!

Словесной не место кляузе.

Тише, ораторы!

Ваше

слово,

товарищ маузер.

Довольно жить законом,

данным Адамом и Евой.

Клячу истории загоним.

Левой!

Левой!

Левой!

Эй, синеблузые!

Рейте!

За океаны!

Или

у броненосцев на рейде

ступлены острые кили?!

Пусть,

оскалясь короной,

вздымает британский лев вой.

Коммуне не быть покоренной.

Левой!

Левой!

Левой!

Там

за горами горя

солнечный край непочатый.

За голод

за мора море

шаг миллионный печатай!

Пусть бандой окружат нанятой,

стальной изливаются леевой,

России не быть под Антантой.

Левой!

Левой!

Левой!

Глаз ли померкнет орлий?

В старое станем ли пялиться?

Крепи

у мира на горле

пролетариата пальцы!

Грудью вперед бравой!

Флагами небо оклеивай!

Кто там шагает правой?

Левой!

Левой!

Левой!

Пронин и Комиссар уходят. Появляется Есенин.

Е с е н и н: Сначала я принял революцию. Но потом понял – крестьянской России с большевиками не по пути. Землю крестьянам так и не отдали. Полыхнули крестьянские бунты. Их топили в крови. Тогда я понял – прав был Григорий Ефимыч. Завладели Россией бесовские силы.

А перстень заветный, старинный, оберег мой, я все-таки потерял. И тогда пришел ко мне Черный человек.

Удар часов.

Друг мой, друг мой,

Я очень и очень болен.

Сам не знаю, откуда взялась эта боль.

То ли ветер свистит

Над пустым и безлюдным полем,

То ль, как рощу в сентябрь,

Осыпает мозги алкоголь.

Голова моя машет ушами,

Как крыльями птица.

Ей на шее ноги

Маячить больше невмочь.

Черный человек,

Черный, черный,

Черный человек

На кровать ко мне садится,

Черный человек

Спать не дает мне всю ночь.

Черный человек

Водит пальцем по мерзкой книге

И, гнусавя надо мной,

Как над усопшим монах,

Читает мне жизнь

Какого-то прохвоста и забулдыги,

Нагоняя на душу тоску и страх.

Черный человек

Черный, черный…

«Слушай, слушай, –

Бормочет он мне, –

В книге много прекраснейших

Мыслей и планов.

Этот человек

Проживал в стране

Самых отвратительных

Громил и шарлатанов.

В декабре в той стране

Снег до дьявола чист,

И метели заводят

Веселые прялки.

Был человек тот авантюрист,

Но самой высокой

И лучшей марки.

Был он изящен,

К тому ж поэт,

Хоть с небольшой,

Но ухватистой силою,

И какую-то женщину,

Сорока с лишним лет,

Называл скверной девочкой

И своею милою.

(….)

Черный человек

Глядит на меня в упор.

И глаза покрываются

Голубой блевотой.

Словно хочет сказать мне,

Что я жулик и вор,

Так бесстыдно и нагло

Обокравший кого-то.

(….)

Друг мой, друг мой,

Я очень и очень болен.

Сам не знаю, откуда взялась эта боль.

То ли ветер свистит

Над пустым и безлюдным полем,

То ль, как рощу в сентябрь,

Осыпает мозги алкоголь.

…Месяц умер,

Синеет в окошко рассвет.

Ах ты, ночь!

Что ты, ночь, наковеркала?

Я в цилиндре стою.

Никого со мной нет.

Я один…

И – разбитое зеркало…

Сцена третья

Осень 1941 г., начало ленинградской блокады.

Комната квартиры Пуниных на Петроградской стороне. Темно, страшно, холодно, на столе – огарок свечи.

За столом – закутанная в подаренный Гумилевым платок, исхудавшая, бледная Ахматова.

А х м а т о в а:

Думали нищие мы, нету у нас ничего,

А как стали одно за другим терять,

Стали песни слагать –

О щедрости Божьей

И о нашем бывшем богатстве…

Мне часто снится теперь блокадный сон. Я вижу стол, покрытый белой, торжественной скатертью. А по четырем углам стола – четыре буханки хлеба. Хлеба в блокадном Лениграде почти уже не осталось. Выдают по граммам, по карточкам. Со мной иногда делятся хлебом те, кто еще выжил и кто еще любит стихи. Но как неловко и стыдно брать их хлеб! Лучше голодать, как все. И как все – есть кошек и крыс и пить гнилую невскую воду. Многие надеются, что деятелей культуры и искусства эвакуируют в Ташкент.

Но от этого режима, от этой страшной сталинской власти мне нечего ждать пощады. Хотя, кто знает, у падишаха Сталина бывают странные причуды – пощадил же он Булгакова… Говорят, он щадит тех, кого боится. А боится он мастеров слова – вдруг сочинят такое стихотворение, заклинание такой силы, что скрутит его в бараний рог! Может быть, он боится, что и я сочиню такое. И я сочиняю. «Реквием»…

Левушка, наш с Колей сын, арестован и сослан. Он в лагере. Просится на фронт, в штрафной батальон, и я молюсь, чтобы его взяли. Лучше уж фронт, чем лагерь. На фронте пуля может и помиловать. А в лагере – смерть – не помилует.

Я часто вспоминаю теперь Распутина и его новогоднее предсказание. Тогда, в «Собаке», счастливые, беззаботные, мы не знали, что нас ждет. А если и догадывались, то боялись до конца в это поверить.

Показать бы тебе, насмешнице

И любимице всех друзей,

Царскосельской веселой грешнице,

Что случилось с жизнью твоей.

Как трехсотая, с передачею,

Под Крестами будешь стоять

И своей слезою горячею

Новогодний лед прожигать.

Там тюремный тополь качается,

И ни звука. А сколько там

Неповинных жизней кончается…

У страшной петроградской тюрьмы «Кресты» я стояла с передачей для Левушки, еще перед тем, как его отправили в лагерь.

Колю, Николая Степановича Гумилева, расстреляли в 1921-м, в августе, за участие в контрреволюционном заговоре Таганцева, вскоре после апрельского Кронштадтского антибольшевистского восстания. Я не знаю, участвовал Коля в заговоре или нет, но принять кровавую, страшную большевистскую власть он не мог. И я не могу. Не могу не сочувствовать тем, кого забирают по ночам черные воронки, кого судят – без вины, за одно свободное слово, за рассказанный в компании анекдот, за отказ доносить на своих близких. Так осудили Осипа Мандельштама, нашего друга, одного из лучших русских поэтов. Он погиб в лагере, ворочая тяжелые камни. Все шутил: «Моя первая поэтическая книга называлась «Камень», а теперь я таскаю камни в лагере… Странная шутка судьбы…»

Мариночка, Марина Ивановна Цветаева, эмигрировала, но потом неожиданно вернулась в Советский Союз из Парижа. Приехала в Москву вслед за мужем, Сергеем Эфроном, которого вскоре арестовали. Дочь Марины, Аля, Ариадна, тоже арестована и сослана. Марина осталась одна вместе с сыном Георгием, Муром. Мур – еще подросток, они с Мариной – без средств к существованию. Марину как белоэмигрантку никуда не берут на работу. И жилья постоянного у нее нет. Перебивается с сыном, как может. Добрые люди помогают. Слыхала, что Марина и Мур собирались в эвакуацию. Говорят, что Марина в полном отчаянии, хочет наложить на себя руки. Неужели сбудется еще одно страшное пророчество Распутина?

Я не знаю, покончил ли с собой Сергей Есенин или его убили. Когда Есенина хоронили, на его лице были заметны плохо замазанные следы побоев. Мне рассказал об этом Николай Алексеевич Клюев, который провожал Есенина в последний путь и опустил Сереженьке образок в могилу. Остальные молчат, боятся говорить такие вещи вслух. А вдруг – донесут?

Николая Алексеевича Клюева, прекраснейшего русского поэта, арестовали, сослали в Томск и расстреляли в 1937-м. Говорят, он перед расстрелом и вправду христорадничал на кусок хлеба… Вот и я скоро христорадничать пойду…

Борис Пронин, любезный хозяин нашей «Собаки», живет в бедности, если не в нищете. Ни о каких артистических кабаре в наши жестокие времена не может быть и речи.

Александр Николаевич Вертинский эмигрировал. Как и Тамара Карсавина. До войны Вертинский колесил по миру – от Шанхая до Сан-Франциско. И все тосковал по Петербургу. «Там шумят чужие города, там чужая плещется вода…» Так он поёт. Может, еще вернется – не знаю. Я бы этого ему не пожелала. Незачем ему возвращаться. Или убьют, или замучат, или опозорят, не дадут творить.

Тамара Карсавина сейчас в Лондоне, у нее собственная балетная школа. Говорят, тоскует по России сильно, но возвращаться не собирается. И не надо. Здесь ей сразу припомнят былую имперскую славу. А там – даже под гитлеровскими бомбами – все легче.

Я часто думаю теперь, что и Коля мог бы в 1917-м остаться во Франции, в Париже, где он был офицером для особых поручений комиссара Временного правительства Раппа. Но Коля вернулся. Зачем? Чтобы спустя четыре года быть расстрелянным на родине. Хотя и в Париж теперь пришла война…

И вот я осталась одна, как и предсказывал Распутин. Для чего? Чтобы оплакивать всех, кого потеряла. Чтобы молиться за их души. Дай Бог – опомнится Россия и помянет добрым словом своих поэтов! И всех невинно убиенных!

Помяни, повинись, Россия, не все же тебе быть во власти бесовской! Господи Боже, пресвятая Мати Богородица, защити нас! (Становится на колени и молитвенно складывает ладони).

Занавес

Доктор филологических наук, писатель Е.Ю. Раскина о творчестве Н.С. Гумилёва