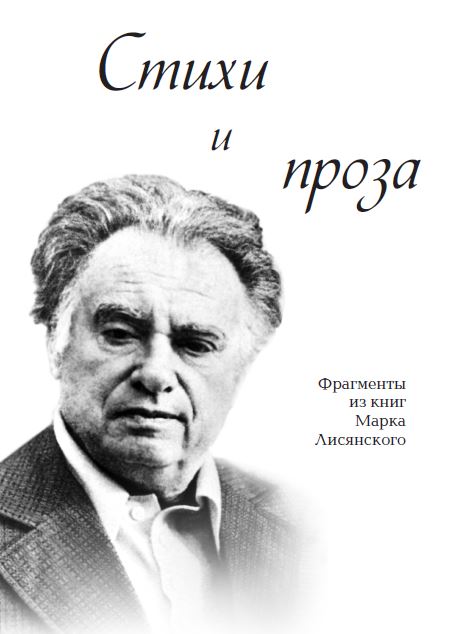

Борис Лазаревич Аров

(1919-2016)

Чуткие струны Марка Лисянского

У Марка Лисянского немало стихотворений о родном городе. В одном он пишет:

... Во все края земли

От пирса Николаева

Уходят корабли.

Вовеки не забудется,

Что с этих стапелей

Сошел и не заблудится

Корабль судьбы моей.

И еще. В авторской вступительной статье к своему двухтомнику поэт признается: «Мои города – Николаев, Ярославль, Москва – всегда со мной, хотя я по свету немало хаживал».

Поэт любил Николаев. У этого чувства глубокие корни. Родился М. Лисянский в 1913 году в Одессе, но детство, юность, школа-семилетка, фабзавуч, завод, первые прочитанные книжки, первое написанное стихотворение, первые напечатанные строчки в городской газете – все это Николаев.

Марк Самойлович всегда с теплотой вспоминал своих школьных учителей, знакомство с местными литераторами, работу в меднокотельном цехе Черноморского судостроительного завода, занятия заводского литературного кружка «Шкив». Корабелы послали талантливого юношу учиться в Москву. Первая книга стихотворений «Берег» родилась под влиянием напутствий Эдуарда Багрицкого. Эдуард Багрицкий, о встрече с которым мечтал молодой поэт, оказался человеком строгим и одновременно сердечным. «Походите по земле, – посоветовал он, – а вернетесь в Москву – я буду редактором вашей новой книги». Но обещания своего не сдержал. Умер. А редактором первого сборника «Берег» стала друг Багрицкого Аделина Адалис. Скупой на похвалы Ярослав Смеляков напечатал тогда в «Литературной газете» теплую статью «Новый поэт».

Завет Багрицкого: «Походите по земле» – М. Лисянский всегда помнил. Наверное, неслучайно одно из стихотворений, сыгравших особую роль в жизни поэта, начинается словами: «Я по свету немало хаживал...». Оно было написано осенью 1941 года. По дороге из Ярославля в Москву блокнотный листок со стихотворением поэт оставил в редакции журнала «Новый мир». Позже композитор И. О. Дунаевский рассказал автору стихов, что, прочитав их в «Новом мире», тут же, на журнальных страницах, набросал мелодию будущей песни. Сама песня догнала Марка Самойловича на фронтовой дороге. И я ее впервые

услышал на фронте. Когда диктор объявил, что автор музыки Дунаевский, а стихов – Лисянский, я не мог не сказать фронтовым друзьям, что это мой земляк, да еще знакомый. И они почему-то начали поздравлять... меня.

Наше первое знакомство произошло еще в конце 30‑х годов в редакции николаевской областной газеты. Проходило очередное собрание литературного объединения при редакции. Первое выступление поэта, выходца из рабочих-корабелов, но уже выпускника Московского института журналистики. Он очень волновался: что скажут давние друзья, особенно заботливые наставники начинающих авторов Касьян Михайлович Федулов и Виктор Александрович Охотников? Позже он напишет: «Признал бы меня Николаев, признает тогда и Москва». Стихи, конечно, обсуждали, каждый говорил свое мнение, желали удачи. На фоне появившихся тогда поэтических экспериментов разных направлений стихи Лисянского привлекали искренностью и ясностью стихотворной речи.

Война – особая строка в биографии Лисянского. Медики признали его «ограниченно годным к военной службе». Но это для него ничего не означало. «Помню июнь 1942 года, – писал генерал-майор А. Куценко, – наша дивизия наступала на Ржев. В один из вечеров, в разгар напряженного боя, на наблюдательный пункт приполз, держась за провод линии связи, редактор дивизионной газеты „В бой за Родину“ Марк Лисянский. Попутно он несколько раз восстанавливал связь... Случилось так, что он... должен был возглавить саперный взвод: еще до войны проходил действительную службу в инженерном батальоне. И вот он, на войне, не колеблясь, принял активное участие в обезвреживании вражеских мин при наступлении».

Его фронтовая лирика – это неотъемлемая частица личной судьбы, это верность памяти фронтовых друзей.

24 марта 1944 года, когда еще велись бои на подступах к Николаеву, он мысленно был с родным городом:

Город над Ингулом и над Бугом,

Отраженный с трех сторон водой,

Ты мне оставался верным другом

Под холодной Северной звездой.

Словно в детстве, твой прибой встречаю

И кричу сквозь орудийный гром:

Здравствуй, здравствуй, город Николаев!

Ты нас ждал, и мы к тебе идем! –

Я кричу и вижу, словно в сказке,

За рекою первый твой квартал...

Узнаешь ли голос мой солдатский?

Ты его мальчишеским знавал.

Есть у всех незаменимый город,

Есть незаменимые друзья.

Город свой нельзя оставить в горе,

Так с друзьями поступать нельзя.

Николаев – боль моя живая,

Может, день остался, может, час,

Чтобы ты, сквозь слезы улыбаясь,

Встретил под акациями нас...

25 марта 1944 г.

Поэт прошел боевой путь до Берлина, был ранен. Именно здесь в мае 1945 года услышал, как солдаты пели: «Дорогая моя столица, золотая моя Москва...».

Прошли годы. И две строки из этой песни: «И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова» – были высечены на барельефе памятника Славы на 23‑м километре от Москвы, где на одном из рубежей был остановлен враг. Такие почести на долю стихов выпадают редко.

...Книга за книгой, новые стихи, поэмы. Многие стихи стали песнями. Потому что, казалось бы, сугубо личные строки выражали чувства и думы миллионов. Действительно: «Жил в землянках, окопах, тайге, похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске»; «Великую землю, любимую землю я в сердце своем берегу»; «И все-таки мы жили, и все-таки мы были!»; «Счастлив лишь тот, в ком сердце поет, с кем рядом любимый идет...». Разве это не мысли и чувства многих из нас?!

Этапными в творчестве поэта стали его поэмы «Дума о матери», «Петя Клыпа», «Добрый путь», «За горами,

за лесами» и, конечно, книга «Навсегда». Поэзию Марка Лисянского высоко оценивали в печати такие разные писатели, как Михаил Светлов, Леонид Мартынов, Сергей Наровчатов, Виктор Шкловский.

Тот, кому довелось побывать на творческих вечерах поэта, становился свидетелем его тесного контакта с аудиторией, нескрываемой любви и уважения к поэту как его читателей, так и товарищей по перу.

Вспоминаю выступления коллег Лисянского на одном из юбилейных вечеров в Московском Центральном Доме литераторов. Нет, это были не трафаретные панегирики, а слова, идущие от сердца. Андрей Вознесенский: «...Я искренне рад, что в таком болоте, как наш Союз писателей, есть такое чистое озеро, как Марк Лисянский. А сейчас буду читать его стихи». Лидия Лебединская: «Это не только талантливый поэт, но и настоящий, надежный друг, который всегда придет на помощь в трудную минуту. Вот почему решила подарить ему эту большую куклу – Доктора Айболита». А поэт Илья Френкель привел множество фактов участия Марка Лисянского в судьбах своих друзей по литературному цеху. Перефразировал его известную

песню «И кто только у Марка денег не одалживал, и кто только ему не отдавал! Вся дорогая моя столица, вся золотая моя Москва». И т.д.

Известно, что не всегда личная жизнь писателя совпадает с проповедуемой им высокой нравственностью. Что ж, бывает и так. Марк Лисянский – цельная натура. Честность, искренность, дружелюбие, житейская мудрость. Поверьте, никакого преувеличения. Возьмите в руки и перечитайте последний его сборник «Мелодия» – и вы еще раз убедитесь, что в нем нет ни одной фальшивой ноты. И все это потому, что поэт никогда не старается быть «модным», не стремится оперативно откликаться на события. Каждая его строка

пропущена через собственное сердце – «Только тронешь – запоет струна...», – сверена с правдой и совестью.

Нет ни одного из нескольких десятков сборников его стихов, в которых не было бы строк, посвященных Николаеву. И каждый раз новых. За такую сыновью преданность николаевцы ответили взаимностью. А то, что в числе почетных граждан города среди выдающихся флотоводцев, кораблестроителей, легендарных героев войны есть имя поэта Марка Лисянского, – вполне закономерно.

Очередной 80‑летний юбилей по традиции отмечали и в Москве, и в Николаеве. Переполненный зал Центрального Дома работников искусств. Видные поэты, писатели, композиторы выходили на сцену с томиком только что вышедшего сборника стихов Лисянского, цитировали поэта, говорили о свежести и мудрости мысли.

В том же году, 30 августа, утром, пришла печальная весть о его кончине. А на следующий день я получил находившееся в пути последнее письмо Марка и журнал «Юность» с его новыми стихами. «...Хорошо работается, – писал он. – На столе готовые рукописи прозы и нового сборника стихов.» Лисянский был полон творческих замыслов и умер, как солдат, на посту, работая до последней строки.

Было осеннее утро, листопад, и мне показалось, что я слышу строки из его песни:

«...Осенние листья шумят и шумят в саду,

Знакомой тропою я рядом с тобой иду...»

Настоящий поэт не умирает, потому что живут его стихи, пробуждающие в людях добрые чувства. Прислушайтесь:

Я оставляю Вас

В большой надежде,

Что будет хлеб и квас

У вас, как прежде.

Готов поверить я

На пепелище,

Что будут все моря

Светлей и чище.

Что горы и леса

Вздохнут свободно,

Раздвинув небеса

Как им угодно.

И лишь одно меня

Весьма тревожит

И все печали дни

Безмерно множит,

И лишь об этом речь

Была и будет:

Как души уберечь

Сумеют люди?

Уберечь, как это смог поэт Марк Лисянский. «Я по свету немало хаживал...» – так озаглавлена вышедшая в Москве посмертная книга нашего славного земляка поэта Марка Лисянского. Он ушел из жизни в 1993 году. Но оставались не только неопубликованные стихи, часть из которых вошла в сборник «Диалог», а и рассказы, и воспоминания о тех, кого он знал и любил. Они писались в разные годы в течение многих лет. Архивом поэта заинтересовалось московское издательство «Тверская, 13».

А систематизировала все эти рукописи Антонина Федоровна Копорулина-Лисянская, которая шла с Марком Самойловичем по жизни более пятидесяти лет, была его женой, другом, музой.

Лисянский как поэт хорошо знаком и любим многими читателями. Во вступительной статье «От издательства» читаем слова о Лисянском Михаила Светлова: «В своей долгой жизни я встречался со многими людьми. Очень часто с людьми талантливыми, значительно реже с людьми благожелательными и совсем редко с людьми благожелательными и талантливыми. Марк Лисянский относится к самому редкому виду...

Сколько я его помню, он никогда не хотел быть впереди товарищей, он всегда хотел быть рядом с ними. Это редкое качество, особенно если взглянуть на сегодняшних молодых поэтов».

В стихах Лисянский всегда был искренен, писал – как дышал. Читая книгу, нельзя не заметить, что, выступая в новом качестве прозаика, автор остается верен себе. Те же душевная доброта, мудрость. Эта книга – о чести, о человеческом достоинстве, мужестве, любви, дружбе. В ней живет тонкая душа поэта.

Под пером Лисянского оживают творческие портреты Эдуарда Багрицкого, Михаила Светлова, Михаила Дудина, Александра Твардовского, Виктора Шкловского, Михаила Исаковского, Алексея Фатьянова, украинского поэта Саввы Голованивского, художника Сарьяна, композиторов Бориса Мокроусова, Яна Френкеля, Александры Пахмутовой, Соловьева-Седого и других замечательных деятелей культуры и искусства. Знаменательно то, что среди героев книги не только именитые люди. Перед нами судьбы и характеры незаурядных личностей из числа рядовых тружеников, перед мастерством и трудолюбием которых преклонялся поэт.

Словно увертюра звучат в книге воспоминания о юношеских годах, проведенных в Николаеве, первых шагах приобщения к поэзии. Отдельная глава посвящена школьным годам, друзьям, фабзаучникам – активистам литературного кружка «Шкив» на ЧСЗ. Написав свои первые стихи, Михаил Хазанов и Борис Магнезин ушли на фронт и пали в бою смертью храбрых. Автор считает своим долгом в самом начале книги поведать и о фронтовиках-однополчанах.

С особой теплотой написан очерк о Михаиле Исаковском, творчество которого близко Лисянскому и по духу,

и по стилю, и по музыкальности. «Стихи должны петь в вашей душе, – пишет автор очерка. – Именно такими были стихи Исаковского, и они действительно пели...»

Да и у Лисянского многие стихи пели вместе с музыкой И. Дунаевского («Моя Москва»), Б. Мокроусова («Осенние листья»), А. Долуханяна («Горит черноморское солнце в тумане», «Моя родина»), Ю. Милютина («Когда поют солдаты»), Я. Френкеля («Годы») и т. д.

Автор книги рассказывает о том, как создавались эти песни. Оказывается, некоторые стихи писались уже на готовые мелодии. И какими чуткими должны быть струны в душе поэта, чтобы воедино слить слова и ноты!

Бывает, что автора озаряет лишь одна неожиданно посетившая его строка. Так получилось, когда, находясь в Париже, он подумал о родном городе. И тогда в записной книжке появились строки: «Я и в городе Париже Николаев вспоминал».

«А когда нас с Долуханяном, – вспоминает Лисянский, – пригласили в Николаев на праздник Дня города, мне вспомнились эти строки. Мы решили поехать в мой родной город с новой песней. Она была дописана. Родилась мелодия. И вот под вечерним небом на переполненном стадионе проходил этот незабываемый

праздник.»

И я прекрасно помню этот день. Тогда же состоялась премьера еще одной песни о Николаеве – «Корабельная сторона» композитора, нашего земляка, Климентия Доминчина на слова, написанные мною в соавторстве с Э. Январевым. Получилось своеобразное соревнование двух песен на одну тему. А когда мы возвращались в одной машине в гостиницу, Долуханян, обращаясь ко мне, сказал: «А знаете, ваши строки: „Если б не было на свете корабелов, то и не было б Колумбов никогда“ –могут стать афоризмом. Поздравляю». «С удачей вас, ребята», – добавил Лисянский.

Вот еще один штрих искренней доброжелательности. Марк Лисянский радовался, что эта премьера состоялась именно на стадионе. Ведь к спорту он был неравнодушен с детства. Со своим другом Владимиром Ищенко играл еще в так называемых уличных футбольных командах. Они так и выступали под названием своих улиц. С тех пор он всегда по-доброму завидовал Володе, что тот стал знаменитым николаевским футболистом. И трогательная дружба между ними длилась всю жизнь. Когда Ищенко скончался, Лисянский, чтобы проводить друга в последний путь, специально прилетел из Москвы. И затем принял самое активное участие в установке ему памятника.

...Разве можно забыть тот памятный матч «Судостроителя» с московским «Торпедо» в Москве, на стадионе

в Лужниках? Это был четвертьфинальный матч на Кубок СССР. Марк Самойлович собрал и привел на стадион всю николаевскую диаспору, проживавшую в столице СССР. И как неистово болела эта небольшая горсточка николаевских болельщиков – трудно описать. Я присутствовал при этом. И казалось, что эта сила любви и желания помочь команде родного города были настолько велики, что вселили в команду новые силы. И она победила со счетом 2:1. Конечно, здесь главный успех заключался в самих игроках, их полной самоотдаче и понимании всей ответственности перед родным городом. Но и поддержка таких близких людей была неизмерима. А потом вся диаспора устроила землякам овацию. Послали делегацию в раздевалку. И заводилой всего этого был поэт Марк Лисянский.

Выступления наших земляков на Московской Олимпиаде он оценил по-своему: «На олимпийском фоне успех-то наш какой: Серебряная Тоня и Виктор Золотой» (Антонина Пустовит и Виктор Погановский). И я вставил эти строки в свой репортаж из Москвы.

Разве не символично то, что в день 80‑летия поэта, который отмечался в Николаевском театре имени Чкалова, на сцену доставили настоящую яхту?! Подняли на ней паруса. Колокол отбивал склянки. И на этом фоне поэт читал:

Корабелы, корабелы, –

Снова я в семье родной.

Парус белый, белый, белый

Надо мной.

Казалось, что в этот вечер он плывет под парусами яхты родного города из прошлого и вместе с нами держит путь в будущее...

Кроме упомянутой книги «Я по свету немало хаживал», после кончины поэта увидели свет еще сборник стихов «Диалог», книга прозы «Провинциальные рассказы» и документальная повесть «Мимоза-сан».

Почему так озаглавлена эта повесть? На этот вопрос лучше всего отвечает предисловие к этой книге. В нем рассказывается, как в июле 1940 года в поезде Ярославль – Рыбинск в одном купе просто как соседи чинно познакомились двое молодых людей. Он назвался Александром Зноевым, жестянщиком меднокотельного цеха, она ему отрекомендовалась Мимозой-сан. Он сказал, что его можно называть просто Санькой, как его звали в институте, а она сказала, что ее можно называть просто Мимоза, как называла школьная учительница. Заминки в церемонии знакомства не произошло. Просто непринужденно беседовали, играя словами. И вдруг она продекламировала в торжественном стиле четверостишие из его стихотворения «Гимн жестянщику». Так называемый Санька опешил, и они вынуждены были озвучить свои паспортные данные.

Санькой был Марк Лисянский, а Мимозой – его будущая ена Антонина Копорулина. Они дружно рассмеялись и продолжали в дороге беседовать о театре, о поэтических вечерах, которые были в Ярославле, об известных в городе актерах и о первой книжке стихов Лисянского, которая только что вышла в ярославском издательстве, из которой, как вы догадались, она продекламировала ему строки из «Гимна жестянщиков». Молодой автор, не без ссылки на Пушкина, так в своих стихах «запомнил чудное мгновенье»:

Мелькнула станция Ваулово,

Где мы простились в первый раз...

Судьба счастливыми посулами

Не обнадеживала нас.

...У них впереди была действительно непростая судьба. Через год грянула страшная война, и с первых дней они жили бедами, болью, заботами и хлопотами этого безумного времени. Вместе с армией они прошли путь от Ржева до Берлина.

Жизни людей в тылу и на фронте, ратным подвигам и смерти 20‑летних защитников нашего государства и повящена документально-художественная мемуарная повесть Марка Лисянского «Мимоза-сан». Перед нами разворачивается огромное полотно событий военных лет.

Будучи на передовой, непосредственно в частях, которые выносили всю тяжесть войны, Марк Самойлович и его спутница Антонина Федоровна писали в дивизионной, а затем в армейской газете о тех трагических, а потом радостных минутах. Перед нами и нелегкий фронтовой труд журналистов. Наверное, впервые так емко рассказывается, как готовились к выходу в свет, порой под огнем, эти небольшие, но насыщенные яркими и правдивыми рассказами о фронтовой жизни газеты.

Повесть «Мимоза-сан» в некоторой степени и биографическая, о личной жизни Марка и Антонины, прошедшей через все испытания их большой любви. Эта книга входит в прозаический документальный триптих «Не только о себе». Над повестью М. Лисянский работал тринадцать лет, в том числе посвятил много времени изучению документов в Архиве Советской Армии в Подольске. Третья часть триптиха, названная автором «Воспоминаний слабый ветерок» (по Багрицкому), вышла в 2000 году под названием «Я по свету немало хаживал».

Остается неизданной первая часть – «Рассказы из одной жизни», посвященная николаевскому периоду жизни поэта.

Все издания Марка Лисянского на протяжении многих лет находились в центре внимания критиков, коллег по писательскому труду, читателей. Отзывы печатались в «Литературной газете», в журналах «Знамя», «Новый мир», «Юность», в газетах «Правда» и «Комсомольская правда».

Что же, главным образом, отмечали рецензенты в творчестве Марка Лисянского? О чем бы он ни писал, одна излюбленная тема, сама собой возникающая, повторяющаяся, – тема верности, дружеской преданности, – выстраданная, конкретная, что порой кажется биографическим свидетельством – забываешь, что перед тобой стихи.

Эта тема особо важна, если вспомнить, что она звучала в годы, когда торжествовало утверждение, что верность идее, дескать, превыше всего, выше дружбы, выше любви и родственных чувств. Лисянский своими стихами утверждает незыблемые основы нравственности. Он и сам называл по именам друзей – друзей детства, юности, фронтовых друзей, товарищей по перу. Вот уж кто совсем не эгоцентрист, так это Марк Лисянский. Редкость среди поэтов. Есть у него такие строки:

О художник без позы и жеста,

Ты мне дорог до капельки весь.

Еще одна очень важная сторона его творчества – он говорит о незащищенности добра:

Я пред словом жестоким немею,

Задыхаюсь чужой прямотой

И мучительно не умею

Поделиться своей правотой.

В одной из своих статей поэт Кирилл Ковальджи пишет: «Я благодарно любил Марка Лисянского. Он во многом мне помог. Но дело ведь не во мне, не я один его любил, не одному мне он помог. Негласно бытует мнение, что поэт – личность особенная, от прочих смертных отличающаяся. Дескать, порядочность сильно отдает обыкновенной прозой, тогда как поэт – фигура чрезмерная, искупающая свою житейскую ненормативность созданием высоких духовных ценностей. Однако в словаре четко сказано: „Порядочность – неспособность к низким поступкам”».

Понятия чести, порядочности должны быть насущными. И тут Лисянский для нас остается, бесспорно, образцом. Его любили многие, он был дружен с Евгением Долматовским, Львом Ошаниным, Михаилом Матусовским, Михаилом Исаковским, Михаилом Дудиным и другими. «Мы все любовью рождены», – настаивает Марк Лисянский.

Конечно, много писали о своем земляке и в николаевских газетах, и конечно, это были добрые слова в адрес талантливого доброго человека. Профессор Николаевского университета «Украина», он же большой энтузиаст изучения истории литературного Николаева Е. Г. Мирошниченко, который, кстати, в свое время успешно закончил Николаевскую среднюю школу № 34 и уже здесь начал знакомиться с творчеством Марка Лисянского, а затем, учась в аспирантуре Московского государственного университета имени Ломоносова, ближе узнав поэта, сказал о нем так:

«Меня поражала в Марке Самойловиче его родовая приверженность. Он не однажды и в личной переписке

с друзьями, и в выступлениях перед земляками, и в поэтических строчках внушал, что не следует заниматься уничижением, стесняться своей провинциальной биографии. В опубликованных воспоминаниях он подробно рассказывает о судьбе одноклассников, тех, с кем работал в цеху судостроительного завода, о соседских парнях, с которыми гонял футбольный мяч. Всем своим друзьям юности он был благодарен так же, как благодарен Спасской, Адмиральской, Сенной улицам, южному Николаеву, с его бугской прохладой. Все эти ранние впечатления сделали его поэтом. Здесь он впервые узнал цену художественного слова и получил признание среди друзей.

А что значит его лирическая формула: „Признал бы меня Николаев, признает тогда и Москва”? В них – убеждение, опыт судьбы и неизбывная вера. М. Лисянский всегда ощущал себя представителем города Святого Николая, степного Причерноморья. Он стал поэтическим голосом этого края. В его стихах узнаются мотивы А. Ахматовой, Э. Багрицкого, И. Бабеля, С. Кирсанова. Он и идентифицировал себя как наследник южнорусской школы отечественной литературы.

К сожалению, в нашем веке эти замечательные качества уже нечасто встретишь в биографиях поэтов, они стремятся напечататься в столицах и после этого объявиться с книжкой в родном городе. Такого рода прагматизм, гордыня плохо служат становлению творческой личности.

Лисянский – николаевский поэт, но и народный. Трудно представить поэзию ушедших десятилетий без его исповедальных и в то же время монументальных строк: „Я по свету немало хаживал...“, „У Черного моря прошло мое детство“ и многих других. Мне лично по душе все творчество М. Лисянского».

Во многих стихах Марка Самойловича – и житейская мудрость, и философское начало. Он не был трибуном. Но его негромкая, проникновенная поэзия, ее чуткие струны пробуждали и пробуждают в людях добрые чувства. Характерная черта его поэтической манеры – ясность, выразительность, афористичность, умение в лирических стихах говорить о значительном и сокровенном.

Приехав по приглашению в Николаев на празднование Дня города, 75‑летний Лисянский встречался с читателями в переполненном зале Клуба медработников на Черниговской улице. Был прекрасный день золотой осени... И казалось, что стихи, словно музыка, вплетаются в природу.

– А теперь, – сказал Марк Самойлович, – я прочту вам свое новое стихотворение «В чем жизни смысл»:

Средь прочих дум и дел,

Когда мне было двадцать,

В чем жизни смысл – хотел

Я все же разобраться.

Я прожил много лет,

Порой не сплю ночами.

В чем жизни смысл?

В ответ

Иной пожмет плечами.

Прочел за томом том,

Пора ума набраться...

В чем жизни смысл?

А в том, чтоб жизни удивляться.

Когда утихли аплодисменты, он добавил: – И все же жизни мало удивляться, ее нужно не только созерцать, но и осмыслить свое в ней место, в добрых делах. И, словно дополняя мысль, прочел стих «Сердце»:

А сердце, к сожалению, стареет,

В обрез его минуты и часы.

Оно не вечный двигатель...

Скорее, оно – как заведенные часы.

Ах, сердце!

И тревогу, и усталость,

И чью-то доброту, и чье-то зло,

И что бы только в мире ни случалось,

Все на себя немедленно брало.

И все надежды юности суровой,

И все разлуки горькие мои,

И поцелуй девчонки непутевой,

И все неотвратимости любви.

И чью-то душу, полную испуга,

И чью-то несвершенную вину,

И слезы матери, и гибель друга,

И всю четырехлетнюю войну.

Да мало ли!

Все тратим, что имеем,

Всем сердцем и страдая, и любя,

И мы его нисколько не жалеем.

А значит – не жалеем мы себя.

Он не жалел себя, всем сердцем служил людям, чтоб чувства добрые в нас пробуждать.

Борис Аров

Стихи

Надпись на книге

Наверно, это для кого-то странно,

Но я тут не придумал ничего:

Восходит солнце утром рано-рано

С надеждой, что вы встретите его.

И соловей из сладостного плена

Черемухи, исполненный любви,

Поет вечерний гимн самозабвенно

С надеждой быть услышанным людьми.

Я, радуясь возвышенному мигу,

В котором время чувствую свое,

Дарю вам эти строки, эту книгу

С надеждой, что прочтете вы ее.

Диалог с мамой

Из несуществующего дня

Спрашивает мама у меня:

– Как устроил ты свою судьбу?

Отвечаю:

– На своем горбу.

Что еще ответить я могу

Ей, чей голос в сердце берегу!

1990

Мы жили с ним на улице одной

Мы жили с ним на улице одной,

Откуда он, мой друг, расправив плечи

И распростившись весело со мной,

Легко шагнул судьбе своей навстречу.

И в школе мы одной учились с ним,

И даже на одной сидели парте,

И солнцем опаленные одним,

Гоняли мы футбольный мяч в азарте.

Он именитым стал на всю страну,

И я хвалюсь без зависти, по праву,

Не посягая на чужую славу:

– Мы школу с ним окончили одну...

Но если быть правдивым до конца,

Я так хочу, ведь мы с ним рядом жили,

Чтоб он, услышав про того юнца,

Сказал:

– Мы по одной с ним улице ходили.

1992

Диалог с золотой рыбкой

Ветер тронул листья, будто клавиши,

Дерево запело, словно скрипка,

И вздохнули беспечально ландыши,

Золотая вынырнула рыбка

И спросила у раба у Божьего,

Пристально взглянув прозрачным оком:

– Чем твое сердечко растревожено

В этом мире, трудном и жестоком?

– Не советчица и не пророчица, –

Продолжала рыбка золотая, –

Все добуду, что тебе захочется,

Я не Бог – волшебница простая.

– Я хочу, чтоб дерево, мной взращенное,

Возвышалось кроною густою,

Вечно молодое и зеленое,

Чтобы ты осталась золотою,

Чтобы листья пели, будто клавиши,

Ландыши вздыхали за оградой,

Чтобы жили все мои товарищи,

Ну а больше ничего не надо.

1992

Правдолюбы

Начну я, пожалуй, с Тридцатых,

Меня испытавших годов,

С вождей, и рябых, и усатых,

Кому был поверить готов.

Мы молча трудились в три смены,

Боялись ночной тишины.

Вокруг коммунальные стены –

И вздохи чужие слышны.

Но были такие, кто силы

Найдя против низменных сил,

У края безвестной могилы

Бесстрашною правдою жил.

Каких правдолюбов не стало!

Ты, мой современник, поверь:

В те годы их было так мало,

Значительно больше теперь.

Живем на крови и поныне,

На пепле, слезах и золе...

Ниспровергаем святыни

На многострадальной земле.

1992

Пути земные

Тебя водили сорок лет

Пустыней опаленной,

Чтоб выйти в свет, где рабства нет,

Из этого полона.

Томимый жаждой, ты шагал,

Перемогал напасти,

И выл в твоих ночах шакал,

И сердце рвал на части.

А впереди громады всей

Сквозь знойный день и темень

Шел босоногий Моисей,

Деля судьбу со всеми.

Ты съел с излишком соли пуд,

Во рту кипела пена,

Дабы избавиться от пут

Египетского плена.

Росли в пустынях города,

Ты шел, восстав из праха,

Чтоб внук не ведал никогда

Ни рабства и ни страха.

Пути земные не итожь,

Итоги знают боги.

А ты идешь, идешь, идешь,

И где конец дороги?..

1993

Женщине

Ваш взгляд и мертвого разбудит,

Ах, ослеплять привыкли вы

Декольтированною грудью,

И поворотом головы,

И шеей длинной, лебединой –

Вослед надежде и мечте,

И неприступностью невинной

На соблазнительной черте.

Давно не верите альбому,

Где вам твердили о судьбе,

Вы цену знаете любому

И цену знаете себе.

Как будто бы на акварели

Я вижу вас, всю вашу суть.

И если жесть, то еле-еле,

И коль улыбка, то чуть-чуть.

Не зря с извечною повинной,

Взглянув с божественных высот,

Своей прекрасной половиной

Вас человечество зовет.

1991

А музыка все выше

В ночь уплывает вечер,

Еще звучит струна...

И в музыке, и в речи

Нам пауза нужна.

Чтоб звуки не повисли

Над бездной немоты

И продолженье мысли

Достигло высоты.

Душа летит – не дышит

Под облачным крылом.

А музыка все выше,

За тишиною – гром.

И мы с тобой притихли,

Вбирая эту высь,

И век ли, день ли, миг ли

Над нами пронеслись.

А музыка такая,

Что длится наш полет,

И звук не умолкает,

И пауза поет.

1993

Шопен

Льется музыка Шопена,

Все вокруг озарено.

Погружаюсь постепенно

В грусть, известную давно.

Вижу наш перрон прощальный,

Предвечерний синий свет.

Ветер тихий и печальный

За тобой летит вослед.

Не сулит нам новой встречи

И шумит листвой едва...

Вижу этот самый вечер,

Вспоминаю те слова.

Сердцу тесно, сердцу сладко,

Не смолкают голоса.

Растворяюсь без остатка,

Поднимаюсь в небеса.

По себе я знаю точно,

И скажу я вам засим:

Люди любят слушать то, что

Хорошо знакомо им.

1993

Диалог с самим собой

Я сказал вам все, что смог,

Всей своей судьбой.

Самый трудный диалог –

Он с самим собой.

– Ты когда-нибудь хитрил

В жизни непростой?

– Я взбирался без перил

Лестницей крутой.

Я был молод, старым стал,

Воз тащил как вол.

Наивысший пьедестал –

Мой рабочий стол.

Родословный иудей

Православным слыл.

Не обманывал людей,

Сам обманут был.

Сам судьбу свою лепил,

Завершаю сам,

Чтил отца и мать любил,

Верен был друзьям.

Я смеялся больше всех

После неудач.

Смех сквозь слезы – разве смех,

Слезы – разве плач?

Стих мой краток, но не мал,

Вас не задержу.

Все, что я себе сказал,

Я вам доскажу.

1992

Сирень в Красновидове

Пахнет в дождь сирень призывно,

С наслаждением дышу.

Это, может быть, наивно –

Для наивных и пишу.

Пахнет морем, пахнет дымом

В беспечальной стороне,

Детством тем необходимым,

Что живет всегда во мне.

Пахнет весточкой от друга,

С кем делил мечту свою,

Благодатным ветром юга

В нашем северном краю.

Так пишу – за краской краску,

Так дышу – с собой в ладу,

Потому что эту сказку

Посадил я сам в саду.

1992

Пушкин в Николаеве

Плывут рекой туманные завесы,

Чтоб стать грозою, в небесах растаяв.

В Михайловское едет из Одессы

Поэт опальный через Николаев.

Конец июля. Он сквозь лето едет.

Здесь дружеские ценятся объятья.

У Стрелки корабли стоят на рейде,

Где Буг с Ингулом обнялись, как братья.

В морской столице Пушкин не впервые,

Не раз грустил над бугскою волною.

Поэт России, он гоним в России,

Гонимы все поэты под луною.

В сигнальных знаках движется фарватер,

Волна фрегат стопушечный качает.

Сам Грейг – и адмирал, и губернатор –

Поэта как товарища встречает.

Здесь он смеется в окруженьи милом,

Любуется закатом над рекою,

Здесь солнце он назвал дневным светилом,

Оно погасло, став его строкою.

Я памятью пронизан благодарной,

Вбирая опрокинутые дали,

Иду зеленой улицей Бульварной,

Которую мы Пушкинской назвали.

Обрушился акаций белый ливень,

Туманы каждый листик оросили.

И город Николаев осчастливлен

Им, кто любим и кто храним Россией.

1989

Никуда не деться

Видно, с жизнью в споре,

Никуда не деться,

Словно речка в море,

Я впадаю в детство.

Получая взбучку

За былые сказки,

Я впрягаю Жучку

В старые салазки.

Строю сам игрушки,

Не люблю подачки,

Ушки на макушке

У моей собачки.

Я люблю свободу,

Улицу и поле,

С маслом хлеб да с медом

Есть люблю на воле.

В двух шагах от смерти,

Вдалеке от дома,

Я боюсь, поверьте,

Молнии и грома.

Ближе к ночи жабы

Начинают квакать...

Я смеюсь, когда бы

Надобно заплакать.

Я люблю без скуки

Ноченькой метельной

Засыпать под звуки

Песни колыбельной.

И, минуя рифы

На пути к России,

Сочиняю рифмы

Самые простые.

Я даю вам слово,

От зимы оттаяв,

Возвратиться снова

В город Николаев.

Видно, с жизнью в споре,

Никуда не деться,

Словно речка в море,

Я впадаю в детство.

1990

Дорога к храму

Сквозь боль, сквозь подступающую полночь,

Когда померкнет свет, угаснет сила,

Я позову любовь к себе на помощь,

Она меня от всех невзгод хранила.

Твой взгляд, вобравший доброту и ласку,

И шум морской волны, и звуки вальса...

Я позову к себе на помощь сказку,

С которой никогда не расставался.

Встречая вечность как страну иную,

Где слиты все концы и все начала,

Я музыку услышу неземную,

Она меня от всех тревог спасала.

Я позову к себе на помощь маму,

Мою печаль, защиту и отраду.

У каждого своя дорога к храму,

Но этот храм еще построить надо.

1991

Мы все-таки вернемся

Вот здесь, под небесами,

Лежит наш путь начальный.

Прощание с друзьями –

Что может быть печальней!

Угрюмою и злою

Покажется граница.

Прощание с землею,

Где вышло нам родиться.

Последняя преграда,

Свободе сердце радо:

А может, так и надо,

А может, так не надо?..

Напрасные записки,

Ненужные упреки.

Все то, что было близким,

Становится далеким.

И славою сочтемся,

И слезы отольются.

Мы все-таки вернемся,

Но годы не вернутся.

Распахнутое эхо

Летит путем открытым.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Безвестным ты уехал,

Приехал знаменитым.

1990

Страна любви

Любовь – страна большая,

Ее пути легли

От края и до края,

От неба до земли.

Там не дома, а храмы,

Сады и соловьи,

Там дочери и мамы,

Достойные любви.

В ней никому не тесно,

Кружится голова,

Тут повторить уместно:

Любовь всегда права.

В ней – долгожданный вечер,

Касанье милых рук,

Разлука ради встречи

И встречи без разлук.

Старинный звон гитары,

Весенний шум листвы,

Парижские бульвары

И улицы Москвы.

Прозрачные березы,

Душистая трава,

И радостные слезы,

И щедрые слова.

Совсем не ради хлеба,

Свободные вполне,

Любуйтесь этим небом,

Живите в той стране!

1988

Романс

Ушли элегии и стансы,

Но их настанут времена.

Напевом русского романса

Моя душа покорена.

Любовь забвения не знает,

Лишь прикоснется к нам едва –

Какая музыка пронзает!

Какие вечные слова!

Плывет мелодия земная,

Царит в небесной вышине.

Я лучше радости не знаю,

Чем грусть, звучащая во мне.

В тиши туманной тают тени

Неутихающих забот.

Я слышу чудное мгновенье,

В котором Анна Керн живет.

Живешь и ты, моя отрада,

В тех звуках, что уходят вдаль,

И лучшей радости не надо,

Чем эта чудная печаль.

Мне никуда теперь не деться

От всех невысказанных слов,

И выговаривает сердце:

«И жизнь, и слезы, и любовь...».

1988

Автопортрет

Не смотрю на фотографию

Далеко ушедших лет,

Завершаю биографию,

Создаю автопортрет.

Я крещен водой соленою,

Южным ветром окрылен,

Вместе с долей обделенною

Ждал всегда иных времен.

А родился я у Черного,

Среди чаек и челнов.

Нет ни звания ученого,

Ни каких таких чинов.

В жизнь влюблен, влюблен без меры я,

В мир во все глаза гляжу,

Голубые – нынче серые,

Нос по ветру не держу.

Шел от полюса до полюса,

Открывая города.

Снегом пусть заносит волосы,

Душу – это вот беда!

Жажда жизни не уменьшилась,

Хоть слеза туманит взор.

Любовался чудо-женщиной

И любуюсь до сих пор.

Верил: небом мне заказана

Эта самая строка.

Жил да был, как в сказке сказано,

И живу еще пока.

Не смотрю на фотографию

Далеко ушедших лет,

Завершаю биографию,

Создаю автопортрет.

1990

Завещание друзьям

Я хочу, друзья, в конце концов

В Николаев к маме возвратиться,

В город наших дедов и отцов,

Чьи уже неразличимы лица.

Чтобы в землю лечь на берегу

Широко распахнутого Буга.

Это место с детства берегу,

Там сейчас печальный холмик друга.

Пусть под николаевской звездой,

У земли, заплаканной и милой,

Реет белый парус над водой,

Простирая крылья над могилой.

1990

Белый парус

200 лет городу Николаеву

Я жил, деля с великою страной

Тревоги, и обиды, и печали.

И город Николаев был со мной,

Его лиманы и его причалы.

Я вновь стою на этом берегу,

Все то, что минуло, – со мною рядом,

И надышаться Бугом не могу,

И белый парус провожаю взглядом.

Сюда я приезжаю как домой,

Где б я ни жил, куда бы ни поехал.

Благодарю прекрасный город мой

За то, что был он в жизни первой вехой.

За то, что душу он помог сберечь,

За то, что детство в нем мое осталось,

За то, что здесь я сбрасываю с плеч

Мои заботы и мою усталость.

За то, что я грустил о нем вдали,

За то, что был он другом и судьею,

За берег, где я строил корабли,

За белый парус над моей судьбою.

Август 1989

Морю Черному

Я вдыхаю Черное море,

Морем с малого детства дышу.

Я уехал из детства вскоре,

Только письма туда пишу.

Я уехал от моря сразу,

Не уехал – меня увезли.

Я запомнил его синеглазым,

Белозубым, у края земли.

Не прибой – а Иван Поддубный,

Для которого все пустяк:

Он подбрасывал лайнер трехтрубный,

Как на легкой ладони пятак.

Я запомнил широкоплечим,

Работящим и сильным его...

Наши первые детские встречи

С этим миром – дороже всего!

И когда кто-то больно обидел

Шестилетнюю душу мою,

Я сквозь горькие слезы увидел

Море в том незабвенном раю.

И чернилами – синим по белому –

В царство чаек и сказочных скал

Морю сильному, доброму, смелому

Я письмо написал и послал.

Так и было – верьте не верьте! –

Буква с буквою шли, семеня,

И выстраивались на конверте:

Морю Черному –

От меня.

И теперь, если вдруг случится,

Что обида ударит в лицо,

Я пишу – и по свету мчится

Морю Черному

письмецо.

Мне видны и по-прежнему любы

Все витки на его волне.

Синеглазым и белозубым

Море снова идет ко мне.

Я вдыхаю Черное море,

Морем с малого детства дышу.

Я уехал из детства вскоре,

Только письма туда пишу.

1966

В детстве был я Робеспьером,

Брал я Тьера на прицел.

Я хотел быть самым первым,

Самым смелым быть хотел.

Из бетона и железа

Воздвигал мечту свою.

И со мною «Марсельеза»

В пионерском шла строю.

Строил Эйфелеву башню,

Не достроил – ну и пусть!..

Эту башню, словно басню,

Я запомнил наизусть.

Жанну д'Арк спасал от кары,

По камням бастильским лез.

Я стоял средь коммунаров

У стены на Пер-Лашез.

Ах, давно все это было,

От Парижа вдалеке.

То, что было, то проплыло

По Ингулу по реке.

Я грущу над речкой Сеной,

Над неслышною волной.

Понимаю постепенно,

Что Париж передо мной.

Букинист у парапета,

Франк мой – весь его барыш...

Я гляжу, гляжу на этот

Непрочитанный Париж.

1966

Корабелы

Над лиманом парус белый

И акации в снегу.

Вижу город корабелов

На высоком берегу.

Корабелы, корабелы,

Снова я в семье родной.

Парус белый, белый, белый –

Надо мной!

Под мостом Ингул струится,

Корабли качает Буг...

Дай воды твоей напиться,

Я твой сын и я твой друг!

Ты мне был родным порогом,

Первым городом любви.

И по всем морским дорогам

Корабли идут мои.

С каждым годом ты все ближе,

Мой причал и мой привал.

Я и в городе Париже

Николаев вспоминал.

Корабелы, корабелы,

Снова я в семье родной.

Парус белый, белый, белый –

Надо мной!

1966

В детстве

Был ветер в детстве вкусным,

И снегом пахло мыло,

И то, что стало грустным,

Веселым в детстве было.

Хлеб с солью – объеденье,

А с сахаром – тем паче!

И было меньше денег,

И было все богаче.

Ешь флотский борщ, вдыхаешь –

И тонешь в аромате,

И тут же уплываешь

На парусном фрегате.

Ходил я в капитанах

Под северной звездою,

Мечтал о дивных странах

За маминой едою.

Я был большим и сильным,

Глядел орлиным взором.

Ингул был синим-синим,

И пахла речка морем.

Потом я шел в походы,

Потом я плыл в туманы.

И годы-пароходы

Прошли все океаны.

Со мной восток и запад,

Но нет со мною средства

Тот прежний цвет, и запах,

И вкус вернуть из детства!

1967

Наши матери

Хлеб-соль всегда на чистой скатерти,

В любом окне горят огни.

Нас ждать умеют наши матери –

И только матери одни!

А мы не едем – все успеется,

Полно хлопот в своем дому.

А мать нас ждет,

А мать надеется,

Иначе жить ей ни к чему.

А мы не едем – нету времени,

У нас – любовь,

У нас – дела.

А время лупит нас по темени –

И голова белым-бела.

Дышу печалью молчаливою –

Всему, как видно, есть предел, –

Хотел я сделать мать счастливою,

А вот не сделал... не успел.

И надо б ей пустяк, наверное,

Нет, ничего не надо ей.

О бескорыстие безмерное

Многострадальных матерей!..

Жилось бы только нам без горестей,

Скорее бы росли сыны,

Да без волнений и без хворостей,

Да вот чтоб не было войны.

На сердце – сны,

На сердце – вмятины,

Не зарубцуются они.

Прощать умеют наши матери –

И только матери одни!

1967

Я приезжаю в город Николаев

Я приезжаю в город Николаев,

Иду один по улице Сенной.

Со мною шум акаций,

Звон трамваев,

Но молодости нет уже со мной.

Ах, жизнь, твои пути необратимы,

Но нам они и в смертный час видны.

Я приезжаю к другу-побратиму,

Он не вернулся до сих пор с войны.

Я приезжаю в собственное детство,

Которого – по всем приметам – нет,

Я приезжаю в милое соседство

Девчонки, чей давно затерян след.

Как медлит поезд пассажирский,

Скорый!

Как устарели нынче поезда!..

Я приезжаю к матери, которой

Нет и не будет больше никогда.

И все-таки я еду, еду, еду,

И все-таки спешу, спешу, спешу

По вечно зеленеющему следу –

Пока живу,

Пока дышу!

1968

Возвращаться в те места,

Где ты молод был,

Печально.

Все, что там, – первоначально:

И любовь и красота.

Возвращаться в те места,

Где ты молод был,

Опасно:

Там тебе предельно ясно,

Кем ты был и кем ты стал.

Возвращаться в те места,

Где ты молод был,

Приятно.

В юность нет путей обратно,

Но с тобой твоя мечта.

1968

Родословная

Мой дед не знал древнееврейского

И говорил со мной на идиш.

Он был из племени плебейского,

Теперь таких и не увидишь.

Не тяготел к образованию

И не учил родного сына.

Он был сапожник по призванию,

А походил он на раввина.

Носил ермолку. Холил бороду.

И лапсердак имел когда-то.

Он полюбил работу смолоду

И лишь в работу верил свято.

Смеялись узенькие пейсики,

Когда, зажав ботинок старый,

Под ручеек еврейской песенки

Он гвоздь вгонял одним ударом.

Дни унижений хуже бедности,

Года гонений горше горя.

Черта обид,

Черта оседлости

Прошла у самого у горла.

«Еврей!» – кричали ночью жуткою

И «жид» писали на заборе.

Веселой шуткой-прибауткою

Он прикрывал нужду и горе.

Смеялись все. Смеялся дедушка.

Смех – утешительное средство.

И я смеялся. Нынче где уж там

Смеяться так, как в раннем детстве.

Спасенный добрыми соседями,

Он снова с шуткой жил в союзе.

Сплелись трагедия с комедией

В один тугой и крепкий узел.

Кормилец наш – отец мой, стало быть, –

Слыл у евреев грубияном.

Грузил мешки и драил палубы,

Умел кувалдой и наганом.

Глушил отец сивуху лютую

И сало ел со смаком южным,

С винтовкой шел за революцию

Октябрьской ночью,

Степью вьюжной.

Он задыхался гарью газовой

На самой кромке смертной бездны...

Он байки русские рассказывал

И пел украинские песни.

Вот вся, пожалуй, родословная,

Моя печаль,

Мое наследство,

Моя история дословная,

В которой жило-было детство.

Я рос под небом Николаева,

Где дружат улицы и реки.

Я не забуду никогда его,

Не изменю ему вовеки.

Горит костер

Звездой туманною,

Его и время не задуло.

Была землей обетованною

Земля меж Бугом и Ингулом.

Мы не имели хлеба лишнего,

Но нам был сладок воздух вольный.

Мой первый друг – Володя Ищенко,

Иван Фомин – товарищ школьный.

Костер над водами зыбучими

Там, где Ингул выходит к Бугу!..

О нашей дружбе слов заученных,

Не говорили мы друг другу.

Делили радости и горести,

И даже тайны поначалу.

Мы были братьями по совести

И по Интернационалу.

Боготворили мы Отечество,

Мир остальной не поносили,

Умом любили Человечество,

Но душу отдали России –

С ее восходами,

Закатами,

С ее молитвами и снами...

Мы были все ее солдатами,

Мы были все ее сынами.

Ее любили мы,

И нам она

Святую матерь заменила.

...Забыл, что я – потомок Нахмана

И сын еврея Самуила.

Война путями вероломными

Вдруг ворвалась в мои твердыни.

– Еврей! –

Фашисты мне напомнили,

– Еврей! –

Анкеты подтвердили.

Беда, как водится, не медлила,

Стреляла в детство,

Била в старость.

И тут окончилась комедия,

И лишь трагедия осталась.

Кричат живые рвы и камеры,

В последнем крике газом дышат.

И только мертвый,

Только каменный

Те голоса сейчас не слышит.

Мне Николаев скорбный видится,

Мой город в траурной печали,

Огонь Освенцима и Лидице

Ко мне врывается ночами.

Давно мой дед в тиши кладбищенской,

А где отец мой похоронен?..

Иван Фомин,

Володя Ищенко

Меня встречают на перроне.

Дышу акациями нашими,

Землею, где мы жили-были.

И ни о чем не надо спрашивать,

И ничего мы не забыли.

Земля засеяна и вспахана,

Для мертвых – братская могила.

...Смеется мальчик – правнук Нахмана

И внук еврея Самуила.

Февраль 1968

Моя философия

Человек богат

Не наследством,

А своим босоногим

Детством.

Человек богат

Не вещами,

А дорогами –

За плечами.

Человек –

Понимаете сами! –

Не рублями богат,

А друзьями.

И живет человек

Не по средствам

С неразменным

Этим наследством.

1968

Акация

Акация!

Весь Николаев

Тобою пропах,

И светлыми улицы стали,

Тобой озаренные.

Сияют деревья

Под кипенью белых папах,

Помолодевшие,

В город весенний

Влюбленные.

Вдыхаю

Бесценный и редкостный

Этот букет

И медленно пью

Твои слезы.

Чуть-чуть горьковатые.

И снова мне

Десять, двенадцать,

Четырнадцать лет...

Ах, годы!

Они предо мной –

Без вины виноватые.

Забыты давно

И свои, и чужие грехи,

Но в памяти нашей

То время навечно останется,

Когда из акаций

Мы делали в мае духи

И в сентябре их дарили

Девчонкам-избранницам.

55

Иду сквозь деревья

Под радугой майского дня,

Вся в белом Сенная,

Родная до камешка

Улица.

Вот и акация,

Которая помнит меня

И которая мной

Никогда и нигде

Не забудется.

Прощаемся с маем,

Встречаем с тобою июнь,

Акация,

Ты – моя спутница

Самая лучшая,

Белая, белая,

Как метель

И как лунь,

И такая цветущая,

И такая колючая...

1969

Старинный романс

Домик старенький твой лишь во сне посещаю,

Твой сиреневый сад вспоминаю весной.

И старинный романс я тебе посвящаю,

Потому что давно это было со мной.

А тогда я не смел в этот дом постучаться,

А тогда я не смог твой порог перейти.

В том волшебном году было нам по семнадцать,

В том весеннем саду было все впереди.

Я из детства ушел, как уходят из сада,

Ты покинула юность – свой дом голубой.

Миновали года, и под шум листопада

Все мне кажется: жду я свиданья с тобой.

Домик старенький твой лишь во сне посещаю,

Твой сиреневый сад вспоминаю весной.

И старинный романс я тебе посвящаю,

Потому что давно это было со мной.

1969

Сад

В семи километрах от Балты,

У звонкой реки Тилигул,

За рыжею впадиной балки

Пчелиный колышется гул.

Над той тилигульской волною

От яблонь взлетают дымки,

И к Черному морю весною

Лиманом плывут лепестки.

На травах настоянный запах

Медовую гонит струю.

И яблони в белых папахах

Стоят в безупречном строю.

Их волосы не поседели,

Они не в снегу, а в цвету.

А рядом село Пасицелы,

Где яблони те на счету.

Здесь людям привольно живется

В нелегких делах и трудах.

Вода голубая в колодцах,

Зеркальные карпы в прудах.

Пшеница в полях золотится,

Весомая в этом году.

Но я, да простит мне пшеница,

О яблонях речь поведу.

Тот сад над обрывистым яром

Никак позабыть не могу.

Там двести четырнадцать яблонь

Сияют в цвету, как в снегу.

Есть радости в домике каждом,

Но помнит родное село,

Что двести четырнадцать граждан

С последней войны не пришло.

И в знак отошедших печалей –

Не памятник в бронзе оград –

Задумали однополчане

Создать долгопамятный сад.

И вот он цветет на просторе,

Сверкает в алмазах росы,

Да так, что и Черное море

Светлеет от здешней красы.

И вот уже сад плодоносит

И пахнет отрадой земной,

И вот наливается осень,

Как яблоко, летней зарей.

Он входит сегодня в легенды,

Шумит молодою листвой.

Склоняются монументы

Пред памятью этой живой.

В жару он спасает от жажды,

Он тень предлагает свою.

И двести четырнадцать граждан

Стоят в безупречном строю.

1973

Отец

Жили мы на юге Украины,

В солнечном, зеленом городке,

Где акаций снежные вершины,

Где белеет парус на реке.

Мой отец – простой портовый грузчик –

Двадцать девять лет таскал мешки.

Шириною плеч его могучих

Любовались даже моряки.

Элеватор у воды бессонной!

На заре отец шагал сюда –

Разгружать товарные вагоны,

Нагружать торговые суда.

Он работал, силою играя,

И, бывало, со своим мешком

Ночью шел, покинув Николаев,

В города соседние пешком.

Знал в Одессе, кто бывал у моря,

А в Херсоне – каждый паренек

Грузчика Лисянского, который

Поднимал, как перышко, мешок.

По отвесной лесенке портовой,

Узкой, шаткой, он поклажу нес.

И лежал мешок шестипудовый

Неподвижно, будто в плечи врос.

Счастья не просил отец у бога,

Не пытал и не молил судьбу.

Правда, верил, да и то немного,

В груз, лежащий на его горбу.

Так работал, что в глазах плясало

И пересыхало все во рту,

Но зато раз в сутки ел он сало

С житняком. И тут же спал, в порту.

Он трудился до седьмого пота,

Не жалел здоровья своего.

Нет, не годы – адская работа

Раньше срока сгорбила его.

Он обиделся на жизнь чертовски

И грозил кому-то кулаком...

Мне всегда казался горб отцовский

Затвердевшим на плечах мешком.

А когда у нас в порту набатом,

Эхом прогремел «Авроры» залп,

Мой отец ушел на фронт солдатом,

Ленину служить, как он сказал.

Жизнь его цветами не встречала,

До всего дошел своим путем.

Он поверил в Ленина сначала,

А в себя поверил он потом.

Он с войны гражданской воротился,

Будто выпрямился в полный рост.

В партию вступил и все гордился:

«Ленин мне доверил этот пост...».

Мне простят, что слишком затянулся

Мой рассказ от первого лица.

Много лет прошло...

И я вернулся

В город детства, словно в дом отца.

Снег акаций. Улицы прямые.

Старый николаевский причал.

Здесь я имя Ленина впервые

От отца родного услыхал.

1955

Дума о матери

Сын не забыл родную мать.

А. Блок

Над Ингулом, над берегом кряжевым

Проплывает закат,

Задевая крылом оранжевым

Два окна, обращенных в сад.

Грянув громом, гроза весенняя

Пролилась тишиной.

Майский вечер в цвету сиреневом,

Воздух чистый, прозрачный, хмельной.

Нет, не дышишь, а досыта пьешь его,

Подымаясь слегка.

Очень дорого. Очень дешево.

Сам хозяин, и гость, и слуга.

Пролетают шмели мохнатые,

Суетятся скворцы –

Путешественники крылатые, –

Занимая свои дворцы.

Бочагами, оврагами, балками

Овладели ручьи.

Пьют из них воробьи. Между галками

Белоносые ходят грачи.

Под нарядным пахучим вишеньем,

Где горит первоцвет,

«Добрый вечер!» – над миром слышится,

«Вечер добрый!» – звучит в ответ.

Открывает калитку знакомую

И ведет меня в дом,

Невысокая, невесомая,

В маркизетовом платье цветном.

Ради праздника самого светлого –

Сын приехал родной! –

Ты надела платье заветное,

Вечера проводишь со мной.

...Этажерка. Повести Пушкина.

Блок. Майн-Ридовский том.

Шкаф. Комод. И часы с кукушкою...

Все на месте. На прежнем. На том.

И китайская роза, и фикусы,

И меж окон портрет,

Нарисованный после выпуска,

Где мне только шестнадцать лет.

Все, как раньше, как было, – не тронуто.

Лепестки намело.

Это детская. Это комната,

Где хранится детство мое.

Все, как раньше. С места не сдвинуто.

В окна смотрится сад.

Может, это давно покинуто

Или месяц назад?..

На столе в бокалах пунцовое,

Молодое вино,

Что не кружит бедовую голову –

Кровь кипеть заставляет оно.

От моченого яблока белого

До медовых вертут –

Все твоими руками сделано

И поставлено бережно тут.

Жест знакомый: поправила волосы,

Побелевшие вдруг.

Все родное – в глазах, и в голосе,

И в привычном движении рук.

И в морщинах бессонных...

Мне вспомнилось,

Что всего год назад

Телеграмму я слал. Исполнилось

В майский день тебе пятьдесят.

Ты сидишь у веселой скатерти,

Грустно смотришь без слов.

Так глядят одни только матери

На своих ненаглядных сынов.

Предзакатное солнце из пламени

Опускается в дым.

Алый шелк озаренного знамени

Стал от пыли походной седым.

В этом чистом, волшебном сиянии

Шла мечта напрямик.

И растаяло расстояние,

И полуденный берег возник.

Гавань. Улица. Мать возле домика.

Боль таится в глазах.

Двор и сад обступила черемуха,

И цветы в росе, как в слезах.

Мчится к Бугу Ингул, чтобы вырасти

В черноморский прибой,

Чтоб все штормы и бури вынести

И остаться самим собой.

Я хотел бы пройти все лишения

Каплей в общей судьбе,

Через горькое море сражения

Пронести свое сердце к тебе.

Чтоб на месте самом возвышенном,

У счастливых вершин,

Ты сказала во всеуслышание:

«Это мой сын!».

Мать! – и правда становится истиной.

Мать! – и чище нет слез...

Через все перроны и пристани

Ветер боль материнскую нес.

Скрылись временем вдаль уносимые

Люди и города.

Забывали даже любимую,

Только мать – никогда!

Имя матери родине дарится,

И вернее всего

В этом имени не состарится

Поколений святое родство.

*

В темень, в дождь, по весенней распутице

Лег полночный маршрут.

И колеса крутятся, крутятся,

Грязь косматые кони мнут.

Позади сраженье за Мешково,

За Гороховку бой.

Повернули танки, не мешкая,

На Терновку и Водопой.

Ночь заснула в степи как убитая,

На сто верст разлеглась.

Под подошвами и под копытами

Сочно чавкает грязь.

Опрокинулось вязкое месиво

Туч, тумана и тьмы

Нескончаемой плотной завесою...

Сквозь нее пробиваемся мы.

Все промокнет до нитки, до гвоздика,

Хоть в железо одень.

Лишь три вещи не тронуть дождику:

Это порох, табак да кремень.

По разбухшей дороге грейдерной,

Через озеро вброд

Мы шагаем молча и медленно,

Как слепые – руки вперед.

Темнота такая, что лошади

Налетают на нас.

Не сгибайся под ратною ношею!

Не смыкай утомленных глаз!

С каждым шагом ноги свинцовые

Тяжелей, тяжелей.

Опускай, поднимай и снова их

Опускай – сапог не жалей!

Нам осталось идти по распутице

Только тридцать минут...

А колеса крутятся, крутятся,

Грязь косматые кони мнут.

Город мой! Застилает мгла его

Да волна высока.

С трех сторон подошли к Николаеву

Наступающие войска.

*

Пароход «Непокорный» у пристани.

Сбита миной труба.

На холме, за чертою мглистою,

Сиротою стоит изба.

А бывало, по морю просторному

Из Одессы сюда

Плавал я на борту «Непокорного»,

А навстречу – суда.

Поднимал пароход с пшеницею

Набегающий вал...

Душно. Душно. Все это снится мне!

Разве так мой город вставал!

Элеватор. Доки. За доками,

Там, где ширится Буг,

Трубы, трубы, как мачты далекие,

Двух заводов и верфей двух!

Наклоняя крыло серебристое

До прозрачной воды,

По лиману, лазурью чистою,

Мчалась яхта. А мимо – сады.

Там все первое! Яблоня белая.

Первый гром. Первый класс.

Книга первая. Девушка первая,

О которой помнишь сейчас.

Душно. Душно. Пар над лощиною

Предвещает грозу.

Будь солдатом и будь мужчиною,

Вспомни клятву и вытри слезу.

*

Много рек по раздолью российскому

Разлилось, разлилось

Берегами крутыми и низкими,

Мимо сосен, черемух и лоз.

Кто не помнит зеленого дерева

У реки, у пруда,

На востоке, на юге, на севере,

Где поет золотая вода!

Кто не помнит морщинки печальные

Возле ласковых глаз,

Вековую минуту молчания

И напутствие: «В добрый час!».

Кто не помнит желанного берега,

Уходящего в тьму!..

Плыли мы, открывали Америку,

Но всегда возвращались к нему.

*

Над карнизом кирпичного здания

Прикрепляет моряк

Флаг, прошедший все испытания,

В битву рвущийся флаг.

Стелет ветер над черными бурками

Кумачовые башлыки.

Мчатся конники закоулками

И выходят на большаки...

Отрезая пути отступления

К перешейку, туда

Устремилась вода весенняя,

Наступающая вода.

Долго тянется улица длинная, –

А короче была.

Я бегу... Трамвайная линия

Мне дорогу пересекла.

Я бегу тропинками талыми

Все быстрей и быстрей,

Обезглавленными кварталами,

Где гудит лебеда у дверей.

Куст умылся росою чистою,

Задышал теплотой.

Появился уже между листьями

Лепесток молодой.

Вот и сад наш!

Сквозь зелень колючую

Мчусь, мечту затая:

Выйдет к сыну самая лучшая

Мама... Мама моя!

Распахнет калитку зеленую,

Не поверит глазам.

И заплачут морщинки бессонные,

И вот-вот разрыдаешься сам.

В ржавом прахе обломков каменных

Затерялась тропа.

И стоит, как могильный памятник,

Предо мною печная труба.

*

Юг и север, любое селение,

Николаев, Москва

С восхищением и волненьем

Произносит: «Россия жива!».

И когда, опаленная жаждою,

Каменела трава,

Каждый стебель и дерево каждое,

Каждый колос кричал: «Жива!».

Я бегу по весеннему городу,

По следам торжества,

Повторяя то с болью, то с гордостью,

То с надеждой: «Жива! Жива!».

Видел мертвых в баржах карательных,

В душной пропасти рва.

Каждый труп осмотрел, но матери

Не нашел. И решил: «Жива!».

Сохраню под пулей, под пыткою

В сердце эти слова

И пред новой зеленой калиткою

В тишине повторю: «Жива!».

Настежь окна! В своем дому она!

Сад. Закат. Синева.

Добрый вечер, Елена Наумовна!

Верю: жива.

28 марта – 12 мая 1944

Я начал мечтать впервые

На солнечном берегу.

Воспоминанья живые,

Как волны, встают на бегу.

Простор открывается взору,

В душе остается навек...

Мне кажется, начал у моря

Впервые мечтать человек.

1939

Детство

Помнится и мне, что с малолетства

Был я дальним берегом влеком.

О мое простуженное детство,

С леской, без фуражки, босиком!

Это потому, что очень близко

От морской воды, где вечен шум,

Я родился в комнатушке низкой,

Темной и угрюмой, словно трюм.

Или потому, что в том матросе,

Кто без колебанья взял штурвал

И повел восставший броненосец,

Я черты родимые узнал...

Ветер поднимается матросский,

К берегу волна спешит опять.

Никакой великий Айвазовский

Море не сумеет передать.

Даль шумит, как будто по соседству.

Воздух синий. Дышится легко.

О мое простуженное детство,

Ты уплыло в море далеко!

1934

Повесть

Я кинул: «За мной, ребята!», –

Когда командир упал,

Сраженный из автомата

Пулею наповал.

Земля подняла на воздух

И бросила сердце мое

В падающие звезды,

В синее небытие.

Когда я очнулся,

Блистало

Солнце над головой,

Шли облака...

И стало

Понятно, что я живой.

Это не личное чувство,

Которым легко владеть.

Жизнь на земле – искусство,

Давно победившее смерть.

Если рванется тупая

Боль к тебе напрямик –

Это не смерть наступает,

А жизни последний миг.

Я снова услышу твой голос,

Увижу тебя наяву...

Сердце не раскололось,

Я на земле живу!

1941

Моя Москва

Я по свету немало хаживал,

Жил в землянках, в окопах, в тайге,

Похоронен был дважды заживо,

Знал разлуку, любил в тоске.

Но Москвою привык я гордиться

И везде повторяю слова:

Дорогая моя столица,

Золотая моя Москва!

Я люблю подмосковные рощи

И мосты над твоею рекой.

Я люблю твою Красную площадь

И Кремлевских курантов бой.

В городах и далеких станицах

О тебе не умолкнет молва,

Дорогая моя столица,

Золотая моя Москва!

Мы запомним суровую осень,

Скрежет танков и отблеск штыков.

И в сердцах будут жить двадцать восемь

Самых смелых твоих сынов.

И врагу никогда не добиться,

Чтоб склонилась твоя голова,

Дорогая моя столица,

Золотая моя Москва!

1941–1942

Город над Ингулом и над Бугом,

Отраженный с трех сторон водой,

Ты мне оставался верным другом

Под холодной северной звездой.

Словно в детстве, твой прибой встречаю

И кричу сквозь орудийный гром:

– Здравствуй, здравствуй, город Николаев!

Ты нас ждал, и мы к тебе идем! –

Я кричу и вижу, будто в сказке,

За рекою первый твой квартал...

Узнаешь ли голос мой солдатский?

Ты его мальчишеским знавал.

Есть у всех незаменимый город,

Есть незаменимые друзья.

Город свой нельзя оставить в горе,

Так с друзьями поступать нельзя.

Николаев, боль моя живая,

Может, день остался, может, час,

Чтобы ты, сквозь слезы улыбаясь,

Встретил под акациями нас.

25 марта 1944

Красавица

По тропинке поднималась

В гору девушка одна.

Я красавиц знал немало,

Всех красивее она!

И скромна, и горделива,

И короною коса...

Нет, не девушка, а диво,

Нет, не диво, а краса.

Нет, не девушка – царица,

Не царица, а мечта...

На такой бы вот жениться –

Как родник она чиста.

Я на миг остановился,

Впрочем, дело не во мне,

Я уже давно женился

И доволен тем вполне.

Поднималась недотрогой

В гору, будто на престол.

Я пошел своей дорогой,

Только ахнул – и пошел.

Чуть качнула тонким станом,

В косах – золото и медь...

Не женитесь, хлопцы, рано,

После будете жалеть!

1953

Моя родина

Великую землю,

Любимую землю,

Где мы родились и живем,

Мы родиной светлой,

Мы родиной милой,

Мы родиной нашей зовем.

Люблю Украину,

Байкальские воды,

Кавказские горы в снегу.

Широкие степи,

Седые вершины

Я в сердце своем берегу.

У Черного моря

Прошло мое детство,

В Москве я учился и жил,

Работал на Буге,

Рыбачил на Волге,

В Ростове солдатом служил.

И где бы ни жил я,

И что бы ни делал,

Пред родиной вечно в долгу.

Великую землю,

Любимую землю

Я в сердце своем берегу.

1953

Николаев

Я родился не в этом городе,

Только так случилось, что в нем

Детство кончилось,

Встретила молодость

Мир, распахнутый за окном.

Как ни странно, а ты состаришься,

Юность позатеряет след.

Но вовек не забудешь товарища

Школьных невозвратимых лет.

Не забудется,

Нет, не забудется

Дом просторный на Рыбной улице,

На доске – белоснежный мел,

Парта с буквами М. и Л.

Будешь помнить до детской жалости

Путешествие ранней весной,

Дружбу первую,

Школьные шалости

И косички девчонки одной...

Наша дружба

Годами испытана,

Знала цех, и рабфак, и войну.

Сядь со мною,

Лариса Никитина,

Как бывало, за парту одну.

Я стремился быть лучше, отважнее,

Чтоб вниманье твое заслужить.

Безуспешно задачку каждую

Я старался первым решить.

...Холодком осенним овеяна

Школа. И как будто сейчас

Торопливо

В притихший класс

Входит Клара Ефимовна Левина.

Молодая. Красивая. Строгая.

С ней мы верили в очень многое

Из того, что мы счастьем зовем,

Из того, чем поныне живем!

Все, как было:

Сияют радужно

Окна. Парта. Улыбки девчат.

Наша парта!

Мы сели рядышком.

Я с Ларисой.

И все молчат.

Нам у времени детства не вымолить,

Что ж вы смолкли, мои друзья?..

Что-то горло сдавило – и вымолвить

Ни единого слова нельзя.

Не забудется,

Нет, не забудется

Город, заново ставший мечтой.

Николаев. Рыбная улица.

Дом просторный на улице той.

1954

Первые мозоли

А. Лавуту

Гудит гудок.

Я на пороге дома.

Трубит, зовет гудок.

Меня зовет!

И я иду по улице знакомой

На мой судостроительный завод.

Два океанских якоря у входа.

Осталось четверть часа до семи.

Идут, идут работники завода,

Как будто братья из одной семьи.

Мы почитали за большое счастье,

Когда в цеху кого-нибудь из нас

Улыбкой дружелюбной встретит мастер

И скажет:

«Добрый день, рабочий класс!».

Я начинал работать раньше смены,

Зажав болванку накрепко в тиски,

И по зубилу бил самозабвенно,

И кровь сочилась из моей руки.

Меня бросало в жар,

Меня знобило,

Но я не успокоился, пока

Не научился с бесшабашной силой

С размаху бить, не глядя на зубило,

И попадать в него наверняка.80

В ладони молоток сжимал до боли

И был безмерно счастлив, горд и рад,

С волненьем ощущая, как мозоли

На собственной руке огнем горят.

Не зря же, одолев свое смущенье,

Как бы взойдя на новый перевал,

Я сочинил в обед стихотворенье

И Первыми мозолями назвал.

Наверно, в нем была такая сила,

Такой кипел в душе моей порыв,

Что стих многотиражка поместила,

Всего четыре строчки сократив.

Большой завод мне домом стал родимым,

Я рос в его отеческом тепле,

Я чувствовал себя необходимым,

Рабочим человеком на земле!

1959

Когда поют солдаты

Шагает ночь к рассвету.

Труба зовет в поход.

Солдат Страны Советов

О родине поет.

Безусые комбаты

Ведут своих орлят.

Когда поют солдаты,

Спокойно дети спят.

Подхватим песню, братцы,

В поход возьмем, друзья,

Нам с песней расставаться

Сейчас никак нельзя.

Послушны автоматы,

Машины держат ряд.

Когда поют солдаты,

Спокойно дети спят.

Сады плоды роняют,

Трава горит в росе.

Лежит земля родная

Во всей своей красе.

Храним ее мы свято –

От Братска до Карпат...

Когда поют солдаты,

Спокойно дети спят.

Земля зарей объята,

Знамена впереди.

Без песни нет солдата,

Без песни нет пути.

Рассветы и закаты

Навстречу нам летят.

Когда поют солдаты,

Спокойно дети спят.

1960

Берег

В это памятное утро

Из полярной бухты Тикси

В дальний рейс

На север дальний

Вышел караван судов.

На одном из теплоходов

Девушка была, с которой

Я расстался на рассвете

Ровно год тому назад.

Я послал письмо на Север,

Я ее просил не ехать,

Пожалеть себя и маму,

Вспомнить дружбу и любовь...

И она, жалея маму,

Вспомнив дружбу и любовь,

Уезжала на рассвете

В Ледовитый океан.

В это памятное утро

Мне тайга приснилась... Выстрел

Прокатился громом. Эхо

Трижды грянуло в ответ.

Листья вздрогнули. И стало

Тихо-тихо. Слышно было,

Как сквозь тесноту деревьев

Человек бежит и в руки

Птица падает к нему.

Человек имеет имя,

Пароход имеет имя,

Океан имеет имя...

Может, берег впереди?

Может, в легкой свежей дымке

За ближайшим поворотом

Встанет берег неизвестный

Над прозрачною водой?

Может, много дней томится

Он в предчувствии названья,

В ожиданьи этой встречи?..

Пусть прославлен будет всякий,

Кто идет тропою трудной

К незнакомым берегам!

...В это памятное утро

Я простился с южным солнцем,

С гаванью, куда приходят

И откуда уплывают

Корабли во все края.

Я простился с Украиной,

С первым городом матросов,

Мукомолов и поэтов,

Грузчиков, и рыбоводов,

И котельщиков глухих.

Я бежал по переулкам

И по улицам веселым,

Мимо праздничных, нарядных

Провожающих акаций,

Мимо дач, садов, киосков,

Мимо грузчиков портовых,

Мимо бравых моряков...

Я вбежал по трапу. Тотчас

Загудела гавань. Третий

В небо вырвался гудок.

И, гремя водой и ветром,

В путь отчалил теплоход.

Я простился с южным солнцем,

С городом, где я родился,

Чтоб уехать Черным морем

В неизвестный долгий путь,

Чтоб в конце концов пробиться

Сквозь тревоги и сомненья,

Сквозь арктические вьюги

К берегам любви и дружбы,

В Ледовитый океан!

1940

Адмиральская

Николаев и весна.

Снова я на Адмиральской.

Мне из края в край видна

В тополях и в дымке майской

Адмиральская. Она

Ветерок речной вдохнула,

Окна в зелень распахнула

И от Клуба моряков

Протянула вдоль Ингула

Свет незримых маяков.

Я люблю помедлить тут,

У ограды интерната.

Абрикосы цветут,

Поливают сад ребята.

Вся прямая как струна,

Мимо школы музыкальной

Льется улица. Она

Кроною пирамидальной

Выше звезд вознесена.

Кран несет под небосвод

Груз, как будто невесомый,

И на улице знакомой

Незнакомый дом растет.

За кварталом – квартал,

Здесь я дни коротал,

В адмиралы играл...

Я по этой Адмиральской

В пионерский клуб шагал!

Мимо сквера на завод

И на Ленинскую площадь

Адмиральская зовет,

Красным знаменем полощет,

И ведет, ведет меня,

Как вела бойцов когда-то...

Пламя Вечного огня

Осеняет сон солдата.

Душу я сюда принес,

Я иду по этой майской,

По земле цветущей, райской.

Впереди идет матрос.

Не спеша. По Адмиральской.

1965

Тоне

Белей неначатой страницы,

Белее майских облаков,

Белее пенистой границы

Вдоль черноморских берегов,

Белее чайки острокрылой,

Белей акации в снегу,

Белей платка девчонки милой,

Оставшейся на берегу,

Белее паруса морского,

Белее солнечного дня,

Белее воина седого

И, поседевшего, меня,

Белее свежего сугроба,

Белее лилии в саду,

Белее мрамора над гробом,

Белее лебедя в пруду,

Белее невской белой ночи,

Белее северного мха,

Еще добавлю, между прочим,

Белее белого стиха –

Цветущая в ладонях лета,

Пронизывающая день,

Вся из добра, любви и света,

Вот эта белая сирень!

1965

На рынке

На рынке – вроде как на ринге:

Здесь наступают на тебя

Бидоны, бочки, банки, кринки,

Корзинки,

В тыщу труб трубя.

Подстерегают слева,

Справа,

Идут упрямо за тобой

Арбузы пестрою оравой

И дыни желтою гурьбой.

И персики с улыбкой сладкой,

И с поволокой виноград,

Глядящий на тебя украдкой, –

Мол, я ни в чем не виноват.

На рынке, как на ринге,

Кроме

Того, что здесь без правил бьют

И запрещенные приемы

За правильные выдают.

В тебя направлены крутые

Антоновские кулаки,

И за тобой следят седые

Упрямолобые бычки.

И брынза нагло и открыто

В тебя нацеливает взор,

И подступает пирамида

Из краснощеких помидор.

На рынке, вроде как на ринге:

Здесь каждый листик неспроста,

С тобой в жестоком поединке

Вся вкуснота,

Вся красота.

Идут в атаку ароматы,

Дары земли,

Дары небес,

Неисчислимые армады

Идут поштучно и на вес.

И делается вдруг обидно,

Что люди здесь безбожно врут,

И ухмыляются бесстыдно,

И все на свете продают.

1965

Лошадь и поэт

К домику, где жил Тычина,

Академик и поэт,

Лошадь – белая кручина –

Протоптала свежий след.

Словно снежная пороша

Над безмолвием травы,

Конь по имени Сережа

Возникал из синевы.

Лошадь масти белопенной,

А в глазах – такая ночь,

Что хотелось непременно

Бедной лошади помочь.

В том хозяйстве, где Тычина

Летний отпуск проводил,

Соблюдалась дисциплина

Без кнута и без удил.

Конь трудился безотказно,

Стаж работы был немал,

Жизни легкой,

Жизни праздной

Этот конь не понимал.

Полный помыслов хороших,

Лошадиных скрытых сил,

Он тащил любые ноши,

И пахал, и боронил.

Только жребием жестоким

Он томился средь машин,

Конь был очень одиноким,

Потому что был один.

Ежедневно утром рано

Белый конь сквозь тишину

По траве лесной поляной

Шел к открытому окну.

И в окно просунув морду,

Ткнувшись в теплую ладонь,