Выпуск журнала 2015 г. ноябрь

Интернет-журналу "Николаев литературный" 3 года!

Те, кто все эти годы делал этот журнал для вас, дорогие наши читатели

20 октября 2015 года в Николаевской научно-педагогической библиотеке прошла встреча редколлегии интернет-журнала "Николаев литературный" с читателями, посвящённая 3-й годовщине создания нашего журнала.

Сегодня в выпуске (ноябрь 2015 г.):

- В этом выпуске мы представим лучшие по мнению редколлегии произведения, которые были опубликованы в нашем журнале за прошедшее время, и вы вновь встретитесь со своими любимыми николаевскими поэтами и прозаиками:

- Борис Аров

- Елизавета Безушко

- Дарина Березiна

- Наталка Бiлецька

- Валерiй Бойченко

- Микола Вiнграновський

- Зоя Вронская

- Леонид Вышеславский

- Владимир Гладышев

- Екатерина Голубкова

- Юрiй Зiньковський

- Александр Иванов

- Свiтлана Iщенко

- Вячеслав Качурин

- Дмитро Кремiнь

- Олександр Кучеренко

- Марк Лисянский

- Анатолий Маляров

- Лариса Матвеева

- Борис Мозолевський

- Александр Павлов

- Анатолий Поперечный

- Владимир Пучков

- Лариса Ратич

- Аркадий Суров

- Владимир Христенко

- Валер’ян Юр’єв

- Эмиль Январёв

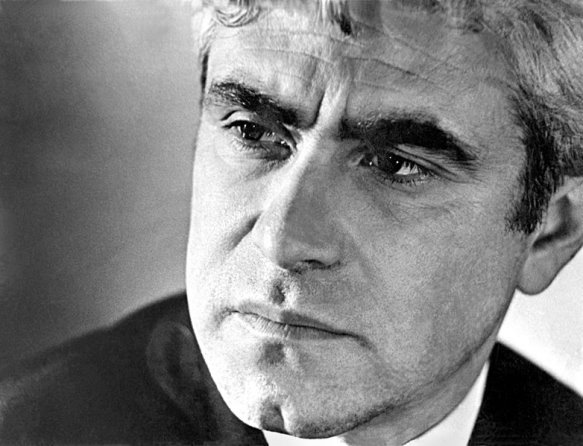

Чуткие струны Марка Лисянского

«Я по свету немало хаживал...» – так озаглавлена вышедшая в Москве посмертная книга нашего славного земляка поэта Марка Лисянского. Он ушел из жизни в 1993 году, но оставались не только неопубликованные стихи, часть из которых вошла в сборник «Диалог», а и рассказы, и воспоминания о тех, кого он знал и любил. Они писались в разные годы в течение многих лет. Архивом поэта заинтересовалось московское издательство «Тверская, 13». А систематизировала все эти рукописи Антонина Федоровна Копорулина-Лисянская, которая шла с Марком Самойловичем по жизни более пятидесяти лет, была его женой, другом, музой.

Лисянский как поэт хорошо знаком и любим многими читателями. Во вступительной статье «От издательства» читаем слова о Лисянском Михаила Светлова: «В своей долгой жизни я встречался со многими людьми. Очень часто с людьми талантливыми, значительно реже с людьми благожелательными и совсем редко с людьми благожелательными и талантливыми. Марк Лисянский относится к самому редкому виду... Сколько я его помню, он никогда не хотел быть впереди товарищей, он всегда хотел быть рядом с ними. Это редкое качество, особенно если взглянуть на сегодняшних молодых поэтов».

В стихах Лисянский всегда был искренен, писал – как дышал. Читая книгу, нельзя не заметить, что, выступая в новом качестве прозаика, автор остается верен себе. Те же душевная доброта, мудрость. Эта книга – о чести, о человеческом достоинстве, мужестве, любви, дружбе. В ней живет тонкая душа поэта. Под пером Лисянского оживают творческие портреты Эдуарда Багрицкого, Михаила Светлова, Михаила Дудина, Александра Твардовского, Виктора Шкловского, Михаила Исаковского, Алексея Фатьянова, украинского поэта Саввы Голованивского, художника Сарьяна, композиторов Бориса Мокроусова, Яна Френкеля, Александры Пахмутовой, Соловьева-Седого и других замечательных деятелей культуры и искусства. Знаменательно то, что среди героев книги не только именитые люди. Перед нами судьбы и характеры незаурядных личностей из числа рядовых тружеников, перед мастерством и трудолюбием которых преклонялся поэт.

С особой теплотой написан очерк о Михаиле Исаковском, творчество которого близко Лисянскому и по духу, и по стилю, и по музыкальности. «Стихи должны петь в вашей душе, – пишет автор очерка. – Именно такими были стихи Исаковского, и они действительно пели...»

Да и у Лисянского многие стихи пели вместе с музыкой И. Дунаевского («Моя Москва»), Б. Мокроусова («Осенние листья»), А. Долуханяна («Горит черноморское солнце в тумане», «Моя родина»), Ю. Милютина («Когда поют солдаты»), Я. Френкеля («Годы») и т. д. Автор книги рассказывает о том, как создавались эти песни. Оказывается, некоторые стихи писались уже на готовые мелодии. И какими чуткими должны быть струны в душе поэта, чтобы воедино слить слова и ноты! Бывает, что автора озаряет лишь одна неожиданно посетившая его строка. Так получилось, когда, находясь в Париже, он подумал о родном городе. И тогда в записной книжке появились строки: «Я и в городе Париже Николаев вспоминал».

«А когда нас с Долуханяном, – вспоминает Лисянский, – пригласили в Николаев на праздник Дня города, мне вспомнились эти строки. Мы решили поехать в мой родной город с новой песней. Она была дописана. Родилась мелодия. И вот под вечерним небом на переполненном стадионе проходил этот незабываемый праздник.»

И я прекрасно помню этот день. Тогда же состоялась премьера еще одной песни о Николаеве – «Корабельная сторона» композитора, нашего земляка, Климентия Доминчина на слова, написанные мною в соавторстве с Э. Январевым. Получилось своеобразное соревнование двух песен на одну тему. А когда мы возвращались в одной машине в гостиницу, Долуханян, обращаясь ко мне, сказал: «А знаете, ваши строки: „Если б не было на свете корабелов, то и не было б Колумбов никогда“ – могут стать афоризмом. Поздравляю». «С удачей вас, ребята», – добавил Лисянский.

Вот еще один штрих искренней доброжелательности. Марк Лисянский радовался, что эта премьера состоялась именно на стадионе. Ведь к спорту он был неравнодушен с детства. Со своим другом Владимиром Ищенко играл еще в так называемых уличных футбольных командах. Они так и выступали под названием своих улиц. С тех пор он всегда по-доброму завидовал Володе, что тот стал знаменитым николаевским футболистом. И трогательная дружба между ними длилась всю жизнь. Когда Ищенко скончался, Лисянский, чтобы проводить друга в последний путь, специально прилетел из Москвы. И затем принял самое активное участие в установке ему памятника.

...Разве можно забыть тот памятный матч «Судостроителя» с московским «Торпедо» в Москве, на стадионе в Лужниках? Это был четвертьфинальный матч на Кубок СССР. Марк Самойлович собрал и привел на стадион всю николаевскую диаспору, проживавшую в столице СССР. И как неистово болела эта небольшая горсточка николаевских болельщиков – трудно описать. Я присутствовал при этом. И казалось, что эта сила любви и желания помочь команде родного города были настолько велики, что вселили в команду новые силы. И она победила со счетом 2:1. Конечно, здесь главный успех заключался в самих игроках, их полной самоотдаче и понимании всей ответственности перед родным городом. Но и поддержка таких близких людей была неизмерима. А потом вся диаспора устроила землякам овацию. Послали делегацию в раздевалку. И заводилой всего этого был поэт Марк Лисянский.

Выступления наших земляков на Московской Олимпиаде он оценил по-своему: «На олимпийском фоне успех-то наш какой: Серебряная Тоня и Виктор Золотой» (Антонина Пустовит и Виктор Погановский). И я вставил эти строки в свой репортаж из Москвы.

Разве не символично то, что в день 80-летия поэта, который отмечался в Николаевском театре имени Чкалова, на сцену доставили настоящую яхту?! Подняли на ней паруса. Колокол отбивал склянки. И на этом фоне поэт читал:

Корабелы, корабелы, –

Снова я в семье родной.

Парус белый, белый, белый

Надо мной.

Казалось, что в этот вечер он плывет под парусами яхты родного города из прошлого и вместе с нами держит путь в будущее...

Кроме упомянутой книги «Я по свету немало хаживал», после кончины поэта увидели свет еще сборник стихов «Диалог», книга прозы «Провинциальные рассказы» и документальная повесть «Мимоза-сан».

Почему так озаглавлена эта повесть? На этот вопрос лучше всего отвечает предисловие к этой книге. В нем рассказывается, как в июле 1940 года в поезде Ярославль – Рыбинск в одном купе просто как соседи чинно познакомились двое молодых людей. Он назвался Александром Зноевым, жестянщиком меднокотельного цеха, она ему отрекомендовалась Мимозой-сан. Он сказал, что его можно называть просто Санькой, как его звали в институте, а она сказала, что ее можно называть просто Мимоза, как называла школьная учительница. Заминки в церемонии знакомства не произошло. Просто непринужденно беседовали, играя словами. И вдруг она продекламировала в торжественном стиле четверостишие из его стихотворения «Гимн жестянщику». Так называемый Санька опешил, и они вынуждены были озвучить свои паспортные данные.

Санькой был Марк Лисянский, а Мимозой – его будущая жена Антонина Копорулина. Они дружно рассмеялись и продолжали в дороге беседовать о театре, о поэтических вечерах, которые были в Ярославле, об известных в городе актерах и о первой книжке стихов Лисянского, которая только что вышла в ярославском издательстве, из которой, как вы догадались, она продекламировала ему строки из «Гимна жестянщиков». Молодой автор, не без ссылки на Пушкина, так в своих стихах «запомнил чудное мгновенье»:

Мелькнула станция Ваулово,

Где мы простились в первый раз...

Судьба счастливыми посулами

Не обнадеживала нас.

...У них впереди была действительно непростая судьба. Через год грянула страшная война, и с первых дней они жили бедами, болью, заботами и хлопотами этого безумного времени. Вместе с армией они прошли путь от Ржева до Берлина.

Жизни людей в тылу и на фронте, ратным подвигам и смерти 20-летних защитников нашего государства и посвящена документально-художественная мемуарная повесть Марка Лисянского «Мимоза-сан». Перед нами разворачивается огромное полотно событий военных лет.

Будучи на передовой, непосредственно в частях, которые выносили всю тяжесть войны, Марк Самойлович и его спутница Антонина Федоровна писали в дивизионной, а затем в армейской газете о тех трагических, а потом радостных минутах. Перед нами и нелегкий фронтовой труд журналистов. Наверное, впервые так емко рассказывается, как готовились к выходу в свет, порой под огнем, эти небольшие, но насыщенные яркими и правдивыми рассказами о фронтовой жизни газеты. Повесть «Мимоза-сан» в некоторой степени и биографическая, о личной жизни Марка и Антонины, прошедшей через все испытания их большой любви. Эта книга входит в прозаический документальный триптих «Не только о себе». Над повестью М. Лисянский работал тринадцать лет, в том числе посвятил много времени изучению документов в Архиве Советской Армии в Подольске. Третья часть триптиха, названная автором «Воспоминаний слабый ветерок» (по Багрицкому), вышла в 2000 году под названием «Я по свету немало хаживал». Остается неизданной первая часть – «Рассказы из одной жизни», посвященная николаевскому периоду жизни поэта.

Все издания Марка Лисянского на протяжении многих лет находились в центре внимания критиков, коллег по писательскому труду, читателей. Отзывы печатались в «Литературной газете», в журналах «Знамя», «Новый мир», «Юность», в газетах «Правда» и «Комсомольская правда».

Что же, главным образом, отмечали рецензенты в творчестве Марка Лисянского? О чем бы он ни писал, одна излюбленная тема, сама собой возникающая, повторяющаяся, – тема верности, дружеской преданности, – выстраданная, конкретная, что порой кажется биографическим свидетельством – забываешь, что перед тобой стихи. Эта тема особо важна, если вспомнить, что она звучала в годы, когда торжествовало утверждение, что верность идее, дескать, превыше всего, выше дружбы, выше любви и родственных чувств. Лисянский своими стихами утверждает незыблемые основы нравственности. Он и сам называл по именам друзей – друзей детства, юности, фронтовых друзей, товарищей по перу. Вот уж кто совсем не эгоцентрист, так это Марк Лисянский. Редкость среди поэтов. Есть у него такие строки:

О художник без позы и жеста,

Ты мне дорог до капельки весь.

Еще одна очень важная сторона его творчества – он говорит о незащищенности добра:

Я пред словом жестоким немею,

Задыхаюсь чужой прямотой

И мучительно не умею

Поделиться своей правотой.

В одной из своих статей поэт Кирилл Ковальджи пишет: «Я благодарно любил Марка Лисянского. Он во многом мне помог. Но дело ведь не во мне, не я один его любил, не одному мне он помог. Негласно бытует мнение, что поэт – личность особенная, от прочих смертных отличающаяся. Дескать, порядочность сильно отдает обыкновенной прозой, тогда как поэт – фигура чрезмерная, искупающая свою житейскую ненормативность созданием высоких духовных ценностей. Однако в словаре четко сказано: „Порядочность – неспособность к низким поступкам”».

Понятия чести, порядочности должны быть насущными. И тут Лисянский для нас остается, бесспорно, образцом. Его любили многие, он был дружен с Евгением Долматовским, Львом Ошаниным, Михаилом Матусовским, Михаилом Исаковским, Михаилом Дудиным и другими. «Мы все любовью рождены», – настаивает Марк Лисянский.

Конечно, много писали о своем земляке и в николаевских газетах, и конечно, это были добрые слова в адрес талантливого доброго человека. Профессор Николаевского университета «Украина», он же большой энтузиаст изучения истории литературного Николаева Е. Г. Мирошниченко, который, кстати, в свое время успешно закончил Николаевскую среднюю школу № 34 и уже здесь начал знакомиться с творчеством Марка Лисянского, а затем, учась в аспирантуре Московского государственного университета имени Ломоносова, ближе узнав поэта, сказал о нем так: «Меня поражала в Марке Самойловиче его родовая приверженность. Он не однажды и в личной переписке с друзьями, и в выступлениях перед земляками, и в поэтических строчках внушал, что не следует заниматься уничижением, стесняться своей провинциальной биографии. В опубликованных воспоминаниях он подробно рассказывает о судьбе одноклассников, тех, с кем работал в цеху судостроительного завода, о соседских парнях, с которыми гонял футбольный мяч. Всем своим друзьям юности он был благодарен так же, как благодарен Спасской, Адмиральской, Сенной улицам, южному Николаеву, с его бугской прохладой. Все эти ранние впечатления сделали его поэтом. Здесь он впервые узнал цену художественного слова и получил признание среди друзей.

А что значит его лирическая формула: „Признал бы меня Николаев, признает тогда и Москва”? В них – убеждение, опыт судьбы и неизбывная вера. М. Лисянский всегда ощущал себя представителем города Святого Николая, степного Причерноморья. Он стал поэтическим голосом этого края. В его стихах узнаются мотивы А. Ахматовой, Э. Багрицкого, И. Бабеля, С. Кирсанова. Он и идентифицировал себя как наследник южнорусской школы отечественной литературы.

К сожалению, в нашем веке эти замечательные качества уже нечасто встретишь в биографиях поэтов, они стремятся напечататься в столицах и после этого объявиться с книжкой в родном городе. Такого рода прагматизм, гордыня плохо служат становлению творческой личности. Лисянский – николаевский поэт, но и народный. Трудно представить поэзию ушедших десятилетий без его исповедальных и в то же время монументальных строк:

“ Я по свету немало хаживал...

У Черного моря прошло мое детство“

и многих других. Мне лично по душе все творчество М. Лисянского».

Во многих стихах Марка Самойловича – и житейская мудрость, и философское начало. Он не был трибуном. Но его негромкая, проникновенная поэзия, ее чуткие струны пробуждали и пробуждают в людях добрые чувства.

Характерная черта его поэтической манеры – ясность, выразительность, афористичность, умение в лирических стихах говорить о значительном и сокровенном. Приехав по приглашению в Николаев на празднование Дня города, 75-летний Лисянский встречался с читателями в переполненном зале Клуба медработников на Черниговской улице. Был прекрасный день золотой осени... И казалось, что стихи, словно музыка, вплетаются в природу.

– А теперь, – сказал Марк Самойлович, – я прочту вам свое новое стихотворение «В чем жизни смысл»:

Средь прочих дум и дел,

Когда мне было двадцать,

В чем жизни смысл – хотел

Я все же разобраться.

Я прожил много лет,

Порой не сплю ночами.

В чем жизни смысл?

В ответ

Иной пожмет плечами.

Прочел за томом том,

Пора ума набраться...

В чем жизни смысл?

А в том, чтоб жизни удивляться.

Когда утихли аплодисменты, он добавил:

– И все же жизни мало удивляться, ее нужно не только созерцать, но и осмыслить свое в ней место, в добрых делах. И, словно дополняя мысль, прочел стих «Сердце»:

А сердце, к сожалению, стареет,

В обрез его минуты и часы.

Оно не вечный двигатель...

Скорее, оно – как заведенные часы.

Ах, сердце!

И тревогу, и усталость,

И чью-то доброту, и чье-то зло,

И что бы только в мире ни случалось,

Все на себя немедленно брало.

И все надежды юности суровой,

И все разлуки горькие мои,

И поцелуй девчонки непутевой,

И все неотвратимости любви.

И чью-то душу, полную испуга,

И чью-то несвершённую вину,

И слезы матери, и гибель друга,

И всю четырехлетнюю войну.

Да мало ли!

Все тратим, что имеем,

Всем сердцем и страдая, и любя,

И мы его нисколько не жалеем.

А значит – не жалеем мы себя.

Он не жалел себя, всем сердцем служил людям, чтоб чувства добрые в нас пробуждать.

Закат над крышами

Посвящается моим родителям

– Почему ты так часто в последнее время рисуешь крыши, Жан? Ты всегда был хорошим пейзажистом, но я не замечал у тебя любви к урбанизированным ландшафтам. Что такого привлекательного ты в них находишь?

– Почему ты так часто в последнее время рисуешь крыши, Жан? Ты всегда был хорошим пейзажистом, но я не замечал у тебя любви к урбанизированным ландшафтам. Что такого привлекательного ты в них находишь?

Жан стоял у окна и вертел в руках маленькую фарфоровую вазочку и задумчиво вглядывался в неё. Он улыбнулся, но глаза его продолжали отчуждённо блуждать по гжелевым пионам, изображённым на вазочке, и не известно почему, очень его интересующим.

– Какие сложные термины ты употребляешь, мой друг! Но ты спрашивал меня о крышах. Мне кажется, в них есть что-то такое прозаичное, простое и настоящее – этого нам порой не хватает.

– А мне кажется, как раз наоборот, – возразил друг Жана, – прозаичности в нашей жизни предостаточно, неужели она достойна того, чтобы еще и быть запечатлённой на холсте?

Художник, порывисто обернувшись, поставил вазочку на столик рядом с книгой и стопкой бумаги, где она обычно привыкла стоять, и обратился к другу:

– Скажи честно, дружище, разве ты не чувствуешь трепета, глядя с высоты крыш на город? Пусть даже с холста. Там, на крыше, чувствуешь себя вдалеке от житейских проблем, от тех, кто просто ходит по земле. Там ты можешь наблюдать за ними, оставаясь незамеченным. А что может быть занимательнее, чем наблюдение за естественным поведением людей!

– То есть, ты считаешь, что вид, открывающийся с крыш, подобен горной панораме? Интересно… Чувствуешь такое же глубокое удовлетворение, спокойствие, равновесие. Те же необъятные и неизвестные просторы, и где-то вдалеке – люди. Возможно.

Несмотря на то, что Жан производит представление невнимательного слушателя, он, тем не менее, вслушивается в мельчайшие детали. «Для меня не существует бесполезного разговора», – шутит он. Если тема разговора не очень его интересует, он начинает изучать особенности тембра голоса собеседника, его мимику, жесты, которыми он сопровождает определённые слова. Поэтому в каком-то смысле он достаточно внимателен. Также у него есть плохая привычка не смотреть в глаза собеседнику, а во время разговора любопытно его оглядывать. Ему нередко бывает стыдно, что он отвлекается на пушинку, легко присевшую на рукав того, с кем он разговаривает. И когда собеседник с довольно решительным выражением лица спрашивает его о планах на будущее, он не может ответить связно, поскольку в мыслях настолько далеко убежал от этого самого собеседника, что стоит немалого труда одолеть ту же дистанцию в обратном направлении. Но такое случается лишь тогда, когда Жан находится в мечтательном настроении. В основном он достаточно дружелюбен и всегда готов помочь, не ожидая, что его об этом попросят.

– Глядя на крыши, – начал Жан, – я, например, чувствую себя уставшей птицей, пролетевшей немалый путь и присевшей, чтобы оглянуться назад и бросить взгляд на предстоящую дорогу. Они (крыши, я имею в виду) словно недалёкое будущее, которого ждёшь то ли с нетерпением, то ли со страхом. Крыши довольно противоречивы. При всей своей внешней грубости они таинственные и хрупки, а по вечерам, особенно по вечерам, когда город утопает в солнечных лучах, лишь крыши, будто панцири плывущих черепах, выныривают на фоне затухающего неба. В конце концов, не будь крыши столь притягательны, стали бы Ван Гог, Утрилло, Сислей, Кайботт посвящать им свои полотна?

– Да, но вам удаётся из всех крыш выбрать самые обветшалые, прохудившиеся, а из домов – со сломанными ставнями и накренившимися дымоходами!

– Это всё равно, что читать роман о благородном бедняке. Нам нравится эта мужественная потрепанность временем, эта стойкость перед трудностями судьбы. Остатки былого благополучия вызывают в нас два инстинктивных чувства: сострадание и эгоистическую радость за своё стабильное сегодня. Первое мы культивируем, второе тщательно стараемся скрыть, даже от самих себя.

Во время разговора Жан страстно размахивал руками, изображая увиденное. Казалось, из воздуха он будто лепит описываемые образы, чётко очерчивая контуры пальцами. Он расстегнул ещё одну верхнюю пуговицу рубахи: «Жарко, не правда ли?». Его друг кивнул и направился в сторону кухни.

– Послушай, а почему ты всё время пишешь один и тот же вид? Совершенствуешь мастерство? – вдруг обернулся он.

Вопрос оказался для Жана неожиданным и несколько секунд он вглядывался в лицо своего друга, пытаясь осознать, что тот спросил. Это был тот случай, когда Жан оказался вырванным из контекста окружающей среды. Он смущённо попросил своего друга повторить сказанное. Услышав, он опустил взгляд, немного небрежно закатал манжеты и повернулся лицом к окну.

– Видишь вон тот многоэтажный дом вдалеке? Нет, пожалуй, отсюда плохо видно…Там ещё на крайнем окне, кажется, слева… Да-да, на крайнем верхнем окне слева лавандовые занавески?

Друг Жана улыбнулся, подошёл к окну и внимательно всмотрелся.

– Так вот, ты же знаешь, что в соседнем доме находится моя мастерская. Оттуда из окна открывается такой прекрасный вид! Этим летом я поднялся на крышу этого дома рисовать. Опершись спиной на дымоход, я...

– Постой, но там же четырёхскатная крыша! Как ты смог на неё забраться, Жан? Это, во-первых. А во-вторых, ты имел в виду оголовок вытяжной трубы.

Жан иронично поклонился:

– Прошу прошения, господин дизайнер, что осквернил Ваш слух описаниями профана. Вполне возможно, что опираться на дымоход мне куда приятнее, чем на твой оголовок. Это, во-первых. А во-вторых, неужели Вы, господин дизайнер, не слышали про старинные приспособления трубочистов для того, чтобы вскарабкаться на крышу? Не отрицаю, что мой поступок можно считать довольно легкомысленным. Но ты перебил мой рассказ. Опершись спиной на дымоход, я достал лист бумаги, чтобы сделать набросок. Садилось солнце, придавая всему розовый оттенок нежности. Даже прохожие начинали ступать мягче.

Я почти закончил набросок, как вдруг увидел девушку, сидящую на крыше того дома, который я тебе показал. Тот дом на несколько этажей выше, поэтому я смотрел на неё снизу вверх. Хотя не сомневаюсь, что окажись мы в одном парке, я бы продолжал смотреть на неё также. Она наблюдала за мной, и, похоже, давно. Я сделал в воздухе движение, словно снимая шляпу, а она приветливо помахала мне. Потом она указала рукой на закат, как будто бы говоря: «Прелестно, не правда ли?». Я утвердительно кивнул, она же в свою очередь села ко мне спиной, продолжая наслаждаться открывающимся видом. В тот момент я почувствовал, что обязан добавить её на свой набросок. Я увлёкся рисунком и, закончив, с ужасом заметил, что она исчезла.

Голос Жана упал, и он продолжал гораздо тише:

– Я долго думал о ней и решил её найти. Я отправился в тот дом, твёрдо решив разузнать о ней хоть что-нибудь.

Друг Жана засунул руки в карманы и с удивлением присвистнул.

– Я постучал в первую квартиру. Дверь открыла милая женщина в сером платье. Её руки были в перчатках, и она держала незнакомый мне цветок с повисшими в воздухе корнями. Похоже, я отвлёк её от пересаживания цветов. Но что я мог у неё спросить? Лишь, не знает ли она девушку с тёмными волосами, которая любит сидеть на крыше по вечерам? Она пожала плечами и поспешила закрыть дверь. Я стучался в каждую квартиру, но это было бесполезно.

Друг Жана уже приготовил сочувственную речь, но, увидев на лице художника торжествующую улыбку, смолк.

– Фортуна улыбнулась мне, дружище! На пятом этаже дверь открыл мужчина в костюме лет сорока пяти. Он учтиво улыбнулся и извинился, что сейчас не сможет уделить мне внимания. По тому, как он торопился и быстро завязывал галстук, было видно, что я выбрал крайне неудачное время для визита. Но я подсознательно добивался поговорить с ним, как только увидел его чёрные глаза. В них было что-то озорное, хотя это озорство пыталось скрыться под солидным выражением густых бровей. Манера завязывать галстук, смотреть собеседнику прямо в глаза, учтиво отказывать – всё выдавало в нём ту мужскую надёжность, которая так впечатляет женщин.

Мне показалось, что ему можно доверять и я спросил его о том, что хотел. Он в ответ нахмурился, окинул меня взглядом, а потом сказал, что в этом доме есть только одна такая мечтательница и любительница сидеть на крыше – это его дочь. Я был одновременно счастлив и смущён слышать это. Он представился как мсье N и поведал мне, что Анук (так её зовут) недавно уехала учиться в Париж и вернётся лишь следующим летом. Я хотел спросить её отца, какое мороженое она предпочитает, играет ли в петанк, какую книгу читает перед сном, но от удивления и восторга не мог вымолвить ни слова. Он откланялся, объяснив, что опаздывает на совещание, лишь спросив, собственно, откуда я знаю его дочь.

– И что ты сказал? – нетерпеливо выпалил друг Жана.

– Что Анук великодушно согласилась позировать мне, когда я писал закат над крышами. «Может быть, когда-нибудь зайдёте к нам выпить чашку чаю, и принесёте нам показать свою картину? Ещё никогда не видел Анук на холсте. Приходите в любое время», – сказал мсье N., закрывая ключом дверь квартиры. Я вежливо пообещал, что непременно как-нибудь зайду, и на этом мы попрощались. Знаешь, я в третий раз перерисовываю эту картину, и каждый раз получается плохо. Дело не в крышах, нет, они получаются хорошо, но вот, она… Я никак не могу её уловить. Скорее всего, у меня это и не получится, пока я снова её не увижу. Анук…

Это имя Жан произнёс мягко и ощутил его вкус на губах. Когда ты влюблён в Анук, разве существует для тебя женское имя прекраснее?

– Ну и удивил же ты, наверное, её отца! Ты действительно понесёшь им показать картину?

Слова друга Жан уже не слышал. Он думал, что самым лучшим зрелищем в его жизни будет закат над крышами следующим летом.

*Иллюстрация – Густав Кайботт "Молодой человек у окна", 1875 г.

Елизавета Безушко о себе и журнале "Николаев литературный"

Наши постоянные читатели о журнале "Николаев литературный":

Поздравляю Вас и всю Вашу команду, с этой маленькой, но перспективной, годовщиной!

Поздравляю Вас и всю Вашу команду, с этой маленькой, но перспективной, годовщиной!

Всегда читаю Ваш журнал с большим удовольствием и гордостью за свой, не только красивый, город, но и талантливый, подаривший нам таких замечательных людей, которые, может, уже давно и уехали из родного города, но до сих пор радуют нас своим творчеством! Творческих Вам успехов! Побольше Вам читателей!

Спасибо Вам!

Татьяна Гинкул, Ozbardakci, Турция, Анталия, 38 лет

* * *

Хочется пожелать вашему журналу "Николаев литературный" дальнейших успехов,  а его участникам – крепкого здоровья и благополучия! Вы нам нужны! Спасибо!

а его участникам – крепкого здоровья и благополучия! Вы нам нужны! Спасибо!

Людмила Меломед, США, Атланта, 64 года

Молитва

Коли затихне дзенькіт рапір

І день спалахне чроленно –

Ти тільки повір, благаю, повір,

Будь-ласка, повір у мене.

Коли надія кане у вир

І згаснуть мої знамена –

Ти тільки повір, благаю, повір,

Будь-ласка, повір у мене.

Коли зірвуться тисячі зір

У темряву нескінченну –

Ти тільки повір, благаю, повір,

Будь-ласка, повір у мене.

Коли останнього дня безмір

Нагряне, стрімка й шаленна –

Ти тільки повір, благаю, повір,

Мій Боже, повір у мене.

* * *

Зітхали зорі

У зодіаку,

У темних вікнах

Губився час.

Ходив по світу

Сумний собака.

Чекав господаря –

Може, Вас?

А Ви все квапились –

Не до тебе!

А Ви все слів

Не могли знайти.

Сумний собака

Дивився в небо,

Нявчали з неба

Йому коти.

Так сиво містом

Гуляла злива,

Неоном тліли

Вогні вітрин.

Він так втомився

Чекати дива

І вас шукати

Втомився він…

Та знов під ранок

Йому насниться

Неначе куля,

Що крає лід,

Як чорним містом

Йдуть дикі гицлі

А Ви всміхаєтесь

Гицлям вслід.

* * *

А поетам місце – на ліхтарях.

У лахміття стяг і нема звитяг,

Загубився страх на семи вітрах,

Так поетам місце – на ліхтарях.

А поетам місце – між тут і там.

Між кумедних драм і богемних дам,

Де назустріч снам рвуться вікна з рам,

Так, поетам місце між тут і там…

Це така планида, учора й днесь,

Що поетам місце… та хоч би десь!

Я намагаюсь вигадати осінь,

якої не було на мапах й в книжках...

Вона прийде вночі. Промінням босим

торкнеться сну на півдні мого ліжка.

Вона, як сукня, куплена на свято

і досі ще не вдівана у люди.

Вона, як місто глиняне. Як хата,

що їй вросли купальські трави в груди.

А ти питаєш, чом мої гостини

завдовжки в серпень – на твоєму старті.

Ну як нам прокидатись в місті з глини,

якого не знайти на жодній карті?

* * *

Цілюща втома на німих вустах.

І запах снів, розсипаних невчасно.

Переживаю літо, наче птах,

який в польоті вирізняє щастя.

А десь є ти – прозорий, як вода,

не менш цілющий і не більш минущий.

Холоне воском місячна хода

твоїх дерев, які між нами сущі.

І височіє старомодний ліс

над наші душі і над наші вірші –

який звабливий і тривкий ескіз

для двох птахів, яким – знестися б вище!

Не зупинившись при розлуці гір,

молитись cлову – що бува вірніше?

Наш Бог – дивак, він всі монети зір –

я знаю – враз віддасть за наші вірші.

І буде синя часу благодать,

і співи трав, і музика польоту,

і світ, який ми вивчили на “п‘ять”

відкриє нам нові цілющі ноти.

І стане трохи дивно, як завжди,

коли слова прозоріють, сумлінні,

і відбивають небо від води,

і твої очі – від моєї тіні.

* * *

Мій янгол світає щоночі.

Безсонням годинник стражда,

як вишні й небачимі очі

густі спопеляють міста.

Душа його Божа пропаща

до мене сурмить: ”Де єси?

Хіба ти не бачиш, це – хащі.

Це навіть не те, що ліси.”

Хапаюсь за бузьку стеблину:

іржею – і руки, й душа.

А він посміхається в спину:

“Бач, місяць тут – лезом ножа...”

А я причащаюсь.

До неба

іще докричатись не час.

Глузує: “Дурненька, по тебе –

це зовсім не те, що по нас!”

Туманом замилюю очі.

Загоюю місто в огні.

Мій янгол згасає щоночі

в мені.

Наши постоянные читатели о журнале "Николаев литературный":

Уважаемый Владимир Николаевич! Хочу Вас и в Вашем лице всех сотрудников журнала поздравить с 3-х летием! Я с удовольствием читаю этот журнал, ведь Николаев - это мой родной город, в котором я провела детство, юность и зрелые годы. И, хотя уже 25 лет я живу в Израиле, Николаев остается мне очень близок. С большим интересом прочитала "Под стенами Очакова" Юрия Крючкова и многие другие исторические произведения. Очень нравится проза Анатолия Малярова, произвела хорошее впечатление повесть Ларисы Матвеевой "Непозволительная роскошь" и много-много других произведений. И, конечно, я великолепно помню Лисянского, Январева, Троянова, Арова и мне приятно вспоминать их вместе с Вами.

Уважаемый Владимир Николаевич! Хочу Вас и в Вашем лице всех сотрудников журнала поздравить с 3-х летием! Я с удовольствием читаю этот журнал, ведь Николаев - это мой родной город, в котором я провела детство, юность и зрелые годы. И, хотя уже 25 лет я живу в Израиле, Николаев остается мне очень близок. С большим интересом прочитала "Под стенами Очакова" Юрия Крючкова и многие другие исторические произведения. Очень нравится проза Анатолия Малярова, произвела хорошее впечатление повесть Ларисы Матвеевой "Непозволительная роскошь" и много-много других произведений. И, конечно, я великолепно помню Лисянского, Январева, Троянова, Арова и мне приятно вспоминать их вместе с Вами.

Риолита Мильштейн, Израиль, Бат-Ям, 68 лет

* * *

Очень интересный журнал! Хотелось бы снова перечитать стихи Э. Январева - давно уже читала. Спасибо Вам!

Очень интересный журнал! Хотелось бы снова перечитать стихи Э. Январева - давно уже читала. Спасибо Вам!

Svetlana Lisochanskaia (Belik), Италия, Флоренция, 58 лет

Коли тебе угледів я в саду,

Де зависала музика у кронах,

Як мерехтіння наших двох задум,

Як ліхтарів сіяння на колонах,

Коли між нами спалахнуло щось –

Незриме, неймовірне й незнищенне,

Ні розумом, ні серцем не збагнение,

Якби його й означити вдалось,

Тоді між нами й сталося, либонь,

Те найтаємніше із див усіх таїнних,

Якому між віків неспішно-плинних

Єдино рідним, мабуть, є вогонь;

Бо так тоді нам душі обпалило

Понині

нам обом

не відболіло.

* * *

Не будемо спішити в розставанні:

Як дві гори, спокійно помовчім.

Призначено вершинам віковим

Найпершими світитися світанням.

Не будьмо метушливими тепер

І слів невічних не шукаймо нині,

Коли таку задуму світ простер,

Що й наші очі стали небом синім.

Не будемо спішити світ ділить

Болючими словами розставання,

Й без цього наша спільність – тільки мить,

Ота щаслива, болісна, остання.

Не будьмо нетерплячими, коли

Рука відчула у руці опору,

І помовчим у щасті, наче гори,

Що сотні літ розчахнуті були.

* * *

Заповiдь

Не убий бездомної зозулі.

Не стопчи барвінку на межі.

Оленятко вбережи від кулі.

Річечку від смерті вбережи.

Не убий чуттів своїх глибинних –

Суму щастя й радості журби.

Зрослої у віковім борінні,

Власної душі не погуби.

Елегiя

Відпала липа, білим цвітом злита,

І з літа покотилася гроза.

Ти виглядаєш іншого вже літа,

Тобі ж цього я ще не доказав...

Ще пахне хвиля яблуком і тілом,

І сушить голову за цвітом своїм мак...

Ще нам не все з тобою дохотіло,

Прощатися нам ніяк і ніяк...

Ще сміх наш вогкий, сльози не солоні,

Роки ще нас у спину не женуть,

Нам ще не чуть зимових наших дзвонів,

Хоча й весняних дзвонів вже не чуть...

Відпахла липа, білим цвітом злита,

І покотилася гроза аж до плачу,

Ти виглядаєш іншого вже літа,

А я, печальний, в цьому ще мовчу...

То кожному його в його новій потребі,

То кожному свій час, що неодмін згоря...

Темніє лист на світло-темнім небі,

І біля неба гріється зоря...

* * *

Минулося. І вже не треба.

Воно минуло, не болить.

Над білим полем біле небо,

В гнізді сорочім сніг сидить.

І тихо видно білі дива,

На руку руку ніч кладе...

А тінь тремтливо-полохлива –

Хтось наче йде! Хтось наче йде...

Минулося... Твоя ця мина,

Цей подих опівнічний губ,

Ця купина неопалима –

Забув би вже, давно забув!

Над білим полем біле небо,

На руку руку ніч кладе...

Воно минуло – так і треба...

Це щастя – трясця: нападе

І вже не скоро відійде...

* * *

У синьому небі я висіяв ліс,

У синьому небі, любов моя люба,

Я висіяв ліс із дубів та беріз.

У синьому небі з берези і дуба.

У синьому морі я висіяв сни,

У синьому морі на синьому глеї

Я висіяв сни із твоєї весни,

У синьому морі з весни із твоєї.

Той ліс зашумить, і ті сни ізійдуть,

І являть тебе вони в небі і в морі,

У синьому небі, у синьому морі...

Тебе вони являть і так і замруть.

Дубовий мій костур, вечірня хода,

І ти біля мене, і птиці, і стебла,

В дорозі і небо над нами із тебе,

І море із тебе... дорога тверда.

Наши постоянные читатели о журнале "Николаев литературный":

Уважаемый Владимир Николаевич! Огромное спасибо за информацию о стихотворном сборнике! Перечитываю с волнением, теплом, воспоминаниями... Особенное место в сердце –великолепной Екатерине Голубковой. И настоящее открытие – Арон Копштейн. Зрелые, ясные, мастерские стихи, и в столь юном возрасте... Жаль его очень. Удачи Вам и здоровья!

Уважаемый Владимир Николаевич! Огромное спасибо за информацию о стихотворном сборнике! Перечитываю с волнением, теплом, воспоминаниями... Особенное место в сердце –великолепной Екатерине Голубковой. И настоящее открытие – Арон Копштейн. Зрелые, ясные, мастерские стихи, и в столь юном возрасте... Жаль его очень. Удачи Вам и здоровья!

Здоровья и удач!!!

Ирина Маркович, Германия, Росток, 63 года

* * *

Посмотрела – понравилось . Не знала, что такой проект есть. Это здорово – то что вы создали такой проект! Мне очень нравится.

Посмотрела – понравилось . Не знала, что такой проект есть. Это здорово – то что вы создали такой проект! Мне очень нравится.

Марина Ишкова (Юрьева), дочь поэта Валерьяна Юрьева, США, 52 года

Осени

Ещё ты ласкова теплом,

Ещё во всём неутомима,

Но вся ты – мимо, мимо, мимо

В непостижимо золотом.

Как превратятся в мишуру

Твои красивые наряды,

Ты не заметишь. Листопадом

Оплатишь дерзкую игру

Вот в это мнимое богатство.

Всё показное – видишь – в дым!

Уже сжигаются, клубятся,

Что были золотом сплошным.

Ужели прошлое отпето?

Лицом приблизясь к декабрю;

Не выплакана осень эта,

А песней спета, – говорю.

* * *

Я двери закрою...

Я двери закрою, решив, что уйду.

Я дверью пристукну, а ты не услышишь.

По выпуклым крышам, по хрустнувшим крышам

Рванусь, настигая, шальную звезду.

Ладони над нею сомкнуть не смогу.

Лети, мой кораблик, скорлупкой печали.

Параболой дерзкой взойди за плечами –

Глаза ослепи дорогому врагу.

Дыханье за дверью на миг оборвёт,

Раскроет сонливые грустные очи...

Понять – не поймёт! Пожалеет? – Не очень!

Уткнётся в подушку и снова – уснёт.

* * *

Простись с гармонией любви...

Не вынув руки из карманов,

Всей правотой спины упрямой

Не позови... не позови...

Вплывут из дали журавли,

Ты взвинчена, почти до дрожи –

Останови меня, прохожий,

Прохожий, сжалься до любви.

Мне этих слов не повторить.

Пространство сужено до ветра.

И листьев слепки ткнутся слепо

В колени жалкие мои.

Мне осени не переждать!

Октябрь, любимец огнелюбый,

Ну что ж так вздрагивают губы,

О чем пытаются сказать?

Простись с иронией любви,

Не оставляя ей надежду,

Рви золотое на одежду.

И вместе с осенью сгори.

Девочка и соль

Землячке Юнне Январёвой

Июльский полдень

жгуч был и высок,

ребенок шел

приморскою тропою,

от неба к небу

искрился песок,

как роба залитый рапою.

Густая соль росою залегла

в рассоле теплом,

в мягких складках ила.

Колючий сгусток

девочка взяла

и мне на память подарила.

В ладонях детских

мир мне преподнес

сцепившиеся зерна

крупной соли –

слезинки смеха

и смешинки слез, –

кристаллы радости и боли.

* * *

Поэзия

Мы слышим звуки, слышим речи,

Но по Вселенной разлита

Сверхчуткая, свехчеловечья

Бетховенская

Глухота.

Пред ней ничто радар на крыше,

пред ней ничто и слух совы, –

она биенье мысли слышит

и прорастание травы.

Гремит безмолвьем зимний вечер,

Снежинка, завершив полёт,

Не тихо падает на плечи,

а – удивительно поёт…

* * *

Все у нас было: страстей извержение,

Долгих раздумий спокойная речь,

Нечеловеческое напряжение

Радостей, слёз, расставаний и встреч,

Приступы гнева и приступы ревности,

Тайны, что множества таинств святей.

Все было…

Не было лишь повседневности,

Этих обычных забот и затей,

Этого духа очажного, хлебного,

Этой обыденности без прикрас…

Не было прозы,

а стало быть, не было

Высшей поэзии в жизни у нас.

Наши постоянные читатели о журнале "Николаев литературный":

С удовольствием буду заходить на ваш сайт. Воспользуюсь случаем поздравляю Вас и всех наших земляков с Наступающим Новым Годом.

С удовольствием буду заходить на ваш сайт. Воспользуюсь случаем поздравляю Вас и всех наших земляков с Наступающим Новым Годом.

Margarita Akimova (Napilkina), Канада, Калгари, 57 лет

* * *

Большое спасибо за информацию о сайте, сразу посетила его и на меня нахлынула волна ностальгии. Молодцы!

Большое спасибо за информацию о сайте, сразу посетила его и на меня нахлынула волна ностальгии. Молодцы!

Lara Batova (Suslenko), Латвия, Рига, 33 года

Последняя воля

– Спасибо, – сказала девушка, когда мужчина взял из ее рук подарки. – А цветы я сама понесу, хорошо? Обожаю ромашки!

“Я знаю... Я знаю все, что ты “любишь” и “обожаешь”, но только так и не могу понять, почему же ты меня бросила... Если хочешь – предала. Предала дважды: сначала тогда, когда ушла от меня, потому что после всего, что между нами было, мы просто не имели права расставаться! Мы же Богом созданы друг для друга... Да, у нас были проблемы, но это нужно было просто перетерпеть. А ты... ушла в сторону, даже не объяснив ничего... Это и есть предательство, потому что для меня ты была в жизни всем, ради того, чтобы быть с тобой, я стал “уходить” от матери, готовил все, чтобы мы могли жить отдельно, чтобы были только мы – и никого больше! Это было очень тяжело, ни матери, ни сестре это не было нужно, но я делал это! Я верил в то, что ты меня любишь и что это для нас!.. А ты... просто ушла...

А второй раз ты предала меня тогда, когда появился Олег. Дело не в нем, а в том, как он появился. Собственно, в твоей жизни уже был такой Олег, только тогда он звался Димой, и было это семь лет назад. Помнишь, был парень по соседству, симпатичный, хорошо к тебе относился, даже, наверное, любил... И тебе с ним тоже было хорошо. Что-то, правда, свербило иногда, но ты сама себя успокаивала: все хорошо! А потом появился я – и мы были счастливы... Ты же была со мной счастлива, ты же поняла, что это такое – быть счастливой! И... опять парень по соседству, красавец на этот раз, опять “все хорошо”... Только теперь у тебя есть свой дом, в котором вы и живете... Мне ты не дала шанса, меня ты бросила, а он... И сейчас ты отнесешь домой к родителям те цветы, которые я подарил тебе на день рождения, потому что этот подарок Олегу не понравится... Это и есть предательство, и оно для меня самое страшное, потому что... А-а-а, да что там говорить!”.

– Красивые цветы, – сказал мужчина. – Ромашки.

– Спасибо тебе за них. Ой, а который час-то, а?

– Тебе пора...

– Понимаешь, мне не хотелось бы...

– Я все понимаю, Тань, – мягко сказал мужчина, и его некрасивое лицо, которое сильно портили большие очки с толстыми стеклами, стало необыкновенно красивым, нежным и добрым. – Все хорошо. Спасибо тебе за то, что мы увиделись, и... Если что-то понадобится, то ты мне обязательно звони...

– Конечно! – обрадовано подхватила девушка. – Я обязательно буду звонить, обязательно! Ну все, пока! Не провожай меня дальше, ладно? Дальше я сама... Привет маме и Маше, и Анютке тоже огромный привет!

– Она тебя тоже помнит, – сказал мужчина, вспомнив о том, с какой трогательной нежностью относились друг к другу Татьяна и племянница.

– Тогда отдавай мне все мои подарки! – и скоро руки у девушки снова оказались заняты. – Пока! – она осторожно клюнула мужчину в гладко выбритую щеку, пахнувшую хорошей туалетной водой: он готовился к встрече, зная, что Татьяна любит именно этот запах...

... Как и предполагал мужчина, она отнесла цветы домой к родителям, оставив их в своей бывшей комнате. Там, где всегда стояли цветы, которые он часто дарил ей, когда они были вместе.

У нее был странный вкус: она любила цветы желтого цвета, смеясь над тем, что они – “к разлуке”... И он дарил ей любимые ею желтые цветы, вместе с нею смеясь над глупой, как ему казалось, приметой...

Когда она поднималась на свой седьмой этаж, к своей, подаренной родителями, роскошной квартире, в которой ее ждал Олег, она не думала о преданном ею мужчине, с которым только что рассталась. Она думала об Олеге, о своих отношениях с этим красавцем-мужчиной, о... Открывая дверь, она попросила мысленно: “Господи, пусть все будет хорошо!”.

... Она не знала еще, что у нее все будет хорошо.

Очень хорошо.

Потому что мужчина, с которым она рассталась, зашел после этого в собор и поставил свечу возле иконы Параскевы-Пятницы, покровительницы дома, любви и брака...

Он не верил в Бога, но молился, чтобы Тот, волей Кого мы все явились в этот мир, сделал счастливой бросившую его женщину.

Потому что он любил ее и желал ей счастья.

Он молил Бога о счастье для нее и после того, как вышел из собора, а поскольку он и без того плохо видел, будучи погруженным в свои мысли, он не очень внимательно смотрел по сторонам.

... Сойдя с бордюра, он не видел, что из-за поворота вылетел огромный и хищный “Форд-Эксплорер” темно-синего цвета, который уже не успевал ни отвернуть, ни затормозить...

Последней его мыслью было: “Господи, пусть у нее все будет хорошо!”.

Так получилось, что это стало последней волей покойного...

Профессор Владимир Гладышев о журнале "Николаев литературный"

О, как покорно в этот час

Листва на землю облетала,

Как будто право обретала

Быть тише нас и ниже нас.

И поднимались мы над ней,

И шли себе в своих заботах...

Но там, в душе, но там, на дне,

Незримое, сместилось что-то.

И так, до будущей весны

(Поскольку мы иной породы)

Мы в жертву не принесены

Святому таинству природы.

Но отчего же нам тогда

Так неотступно беспощадно

В затылок дышит, как беда,

Сознанье, что пора прощаться?

И чувство смутное вины,

И непонятное смущенье,

Как будто мы сейчас должны

Прощать или просить прощенья.

* * *

Из сожаленья музыка рождалась,

И, отражаясь в старых зеркалах,

Она едва не превратилась в жалость,

Но, покружась, на грани удержалась,

И было всё. И только жизнь прошла.

Она прошла, нигде не задержалась,

И даже не присела у стола.

Уже рука незримая разжалась,

Уже я от всего освобождалась...

Но было – всё! И музыка – была!

* * *

Не было меня. Не состоялась.

Может быть, по звездам не сошлось.

Может быть, меня непостоянность

постоянно увлекает – врозь...

Чтобы, позабыв свои привычки,

на стекло морозное дыша,

уносилась в шумной электричке

за весной, за нежностью душа.

Чтобы где-то там, ничья, чужая,

всё сметая крошки со стола,

поезда глазами провожая,

Я чудес, как пряников, ждала.

Чтобы против – и дожди, и ветер,

И в хитросплетения дорог

чтоб меня никто на целом свете

ни найти, ни полюбить не смог...

Вершина

Не довго пам'ять ворушили,

І хтось, «працюючи на зал»,

Сказав про твір, що то – вершина,

«Вершина творчості!» – сказав.

І більш зробить уже для твору

Не зміг би він, якби й хотів.

Є вічне щастя – йти у гору,

А у мистецтві – й поготів.

І ось вершина – як тривога,

Така раптова і німа...

Бо що за нею? Сфера Бога?

Та хто зна, є він, чи нема.

То що ж за нею? Спуск? Падіння?

Занадто гостра слова суть...

Життя – підйом, життя – боріння.

А на вершині – не живуть.

* * *

Чекання

Як я чекав повноліття своє,

Як виглядав своє перше кохання!

І дочекався. І все ніби є.

Знову чекання... Знову чекання...

Завтрашній день за собою веде,

В серці гудуть його кроки чеканні.

Зерна думок, свіжа прорість ідей...

Вічне чекання. Вічне чекання.

Вічне чекання – то мій горизонт;

Я віддаюся йому без вагання.

Після невдач, і жалів, і гризот –

Знову чекання... Знову чекання...

Все забирає безжалісний час,

Все я віддам, та залишу останнє –

Те, що мене рятувало не раз –

Вічне чекання. Вічне чекання.

* * *

Циганка

З-під лахміття смаглявіли груди,

У волоссі – нетанучий сніг... –

Що було і що є, і шо буде, –

Все скажу – обіцяла мені.

Між губами жаріла цигарка,

Наче іскра від згаслих багать...

Ах циганка, наївна циганка!

Що ти можеш мені розказать?

Я і сам із життя того краю,

Де пригасли всі вогнища теж.

Що було і що є – вже я знаю,

І що буде – відомо не менш.

Наши постоянные читатели о журнале "Николаев литературный":

Мне очень нравится ваш журнал потому что там описывается всё о культурной жизни Николаева. Особенно нравится страница "Поэзия". Я хорошо знаю Вячеслава Качурина и с удовольствием смотрю и слушаю его. И Эмиль Январёв мне тоже знаком Очень люблю Марка Лисянского и вообще люблю поэзию. А хотела бы чтобы больше писали о нашем Русском драматическом театре. А вашему журналу желаю дальнейших творческих успехов

Мне очень нравится ваш журнал потому что там описывается всё о культурной жизни Николаева. Особенно нравится страница "Поэзия". Я хорошо знаю Вячеслава Качурина и с удовольствием смотрю и слушаю его. И Эмиль Январёв мне тоже знаком Очень люблю Марка Лисянского и вообще люблю поэзию. А хотела бы чтобы больше писали о нашем Русском драматическом театре. А вашему журналу желаю дальнейших творческих успехов

Лилия Сторож, Германия, Штраубинг, 74 года

* * *

Уважаемый Владимир! Спасибо Вам за рассылки интернет-журнала ''Николаев литературный'' ! Всегда с интересом окунаюсь в литературную жизнь Николаевщины. Не могу сказать, что я прочитываю всю публикацию, но стараюсь прочитать поэзию, то, что связано с историей Николаева, узнала много нового, интересного. Всегда с надеждой на то, что будет все-таки опубликована хоть какая-нибудь часть новой книги Т. Пересунько о Николаеве. Буду ждать с нетерпением! А журналу желаю новых авторов, больших успехов!

Уважаемый Владимир! Спасибо Вам за рассылки интернет-журнала ''Николаев литературный'' ! Всегда с интересом окунаюсь в литературную жизнь Николаевщины. Не могу сказать, что я прочитываю всю публикацию, но стараюсь прочитать поэзию, то, что связано с историей Николаева, узнала много нового, интересного. Всегда с надеждой на то, что будет все-таки опубликована хоть какая-нибудь часть новой книги Т. Пересунько о Николаеве. Буду ждать с нетерпением! А журналу желаю новых авторов, больших успехов!

Роза Хазина, Израиль, Ашдод, 69 лет

Скрипка Беротти

Не в первый раз доносятся голоса с кафедры:

– Маэстро заведомо на стороне студентов. Жаловаться ему – себе дороже.

На досуге я задумался над природой такой моей сентиментальности, даже защемило под ложечкой: поди, старею, теряю поводья, слабеют шенкеля. И тут вспомнилась целая история времен моей первой менторской зрелости, еще в районной музыкальной школе.

…Платон Макарович, дед Платон и его семилетний спутник – оба приземистые, в похожих, как бы с чужого плеча, сорочках и – рука в руке.

– Это мой внук, Степашка. Ему на роду написано жить при скрипке.

Этих хуторского вида гостей мы принимали вместе с новым учителем, Аркадием Борисовичем, давним моим однокашником, не преуспевшим скрипачом областной филармонии, как бы ссыльным в провинции.

Аркадий скрепя сердце прослушивал мальчишку. Однако за спиной стоял я, и он вынужден был признать: слух, ритм, музыкальная память – отменные.

В сторонке Борисович все же размышлял вслух:

– Пацан неусидчив. Такие редко выдерживают пытку уроков. Месяц-другой походят и – поминай, как звали.

Мое внимание раздваивалось: в то же время дед Платон своим сиплым баском подавал историю своего рода:

– Царствие небесное, батько мой от рождения незрячим был. Отдушиной и кормилицей его была скрипка. С бродячими лирниками ходил по святках да весельях, тешил селян. Приносил то мерку картошки, то клумак муки. Мамка у нас была пришлая, из города. Недокормила меня, ушла восвояси. Я ещё ходить не научился, а в бубон колотил впопад. Чую – вся музыкальная удаль нашей родни перешла в Степашку. В хате, в чулане да на горе, скрипка лежит с деда-прадеда. Смычок худой, да научится внучек играть – достанем и волос и канифоль. – Дед подошел ближе к нам: – Вы приходите погостить. Сядет солнышко, и приходите.

У меня всегда доминирует чувство над мыслью, не могу отделаться от обаяния живых, не стиснутых условностями людей.

В ряду мазанок, под толью, под камышом, хата деда Платона выделялась выгоревшей, но ловко уложенной черепицей. В огороде начинался древний погост с замшелыми каменными крестами и памятниками, где-то с запавшими могилками и поросшим дерезой рвом.

Светелка чопорная, на окнах застиранные занавески, на полу домотканые дорожки, чисто и убого. У стола четыре колченогих табурета, на столе ароматное, тонко нарезанное сало, квашенные огурцы, краюха хлеба – все…

Удивили вареники. «Постолы», ухмыльнулся старик. И правда, в добрую кисть руки каждый, в кастрюльку вошло всего четыре, аккурат по числу пирующих, если прибавить внука.

Дед занимал нас делами рода Степашкиного. Все так же громко, видимо, превозмогая свою начальную глухоту, вещал:

– Родители этого вертуна подались на север, за длинным рублем. Как бы на год, а выходит и два, и три.

Старик ножом-палашом рубил лук, потому не понять: слеза в глазу от воспоминаний или от сочных брызг.

– Степку им не отдам. Что ему в снегах ютиться, мерзлую картошку грызть? А тут и коза с молочком и курица с яйцом. А еще – на своей скрипке научится!

Дед бросил нож на половине луковицы, подался за дверь, в чулан или «на гору», то есть, на чердак. Внес кипу тряпья, развернул и поднял на ладонях видавший виды инструмент. Было очевидно: скрипка жила бурной бродячей жизнью, но останки лака свидетельствовали, что знала она и лучшие времена. На нижней деке – тонко выжженное клеймо мастера – BEROTTI.

Да простят мне мои нынешние нахватанные аспиранты, но тогда я знал Страдивари, Амати, Гварнери, но имя некоего Беротти на заре моей педагогической деятельности мне не встречалось. Аркадий же стянул губы в струнку, свел глаза к переносице и с небрежным видом принялся рассматривать инструмент. Начал с головки грифа, которая и мне показалась аляповатой и несовершенной, потом перевернул, стукнул пальцем о донышко. Тронул единственную слабую струну мизинцем. Я баянист, гитарист, ну, еще вокалом владею, в скрипках же полагаюсь на специалистов.

Аркадий почему-то кривился и говорил:

– Топорная работа… Если скрипичный мастер не сумел или поленился вырезать причудливые вензеля, это свидетельствует о невысоком профессионализме. – И, как бы отстраняя изящную скрипку, категорически добавил: – Музыкальной ценности этот инструмент не имеет. Интересен только как артефакт старины в какой-то бутафорской коллекции. Звук проверять не станем, смычка нет, струна всего одна...

Этот невезучий артист говорил так доброжелательно и убедительно, что даже я не сомневался в квалифицированной оценке нашей находки.

– На этой скрипке, – продолжал специалист, – внук учиться не сможет. Ему нужна скрипка-половинка.

– Ну что ты скажешь! – застонал дед Платон. – Где я такую возьму, половинку!? Дело в деньгах – неподъемное.

Я уже собрался замять печаль, предложил поднять стопку в память бродячего музыканта, отца Платона. Но вдруг оживший Аркадий говорил:

– Да не печальтесь, Платон Макарович, я помогу вам. Есть у меня приятель, а у него хранится подходящая скрипка. Я подарю ее вашему внучку в честь нашей дружбы. – Красиво и снова убедительно сказано.

Старик Платон бочком ходил вокруг благодетеля, видимо, прятал мокрые глаза, и говорил, говорил то, что знал и что было ему близким: о слепом отце, одаренном музыканте со своей, народной школой, которому поклонялись заезжие богачи, одаривали одежонкой, даже вот этот инструмент кто-то подарил на гулянии. Потом о мечте увидеть внука перед большим скоплением слушателей, где-то на свадьбе или впрямь уж на ярмарке. До городской сцены, тем более до кастингов-конкурсов его ум не допрыгивал. И вдруг старик взял отцовскую старинную скрипку, теплым жестом завернул ее в то же тряпье, из которого она выпала намедни, и протянул моему коллеге.

– Прими, Аркадий Борисович, как хочешь, хочь как подарок, хочь как взамен обещанной скрипки-половинки.

Аркадий отнекивался вяло, а когда зажал инструмент подмышкой, то сразу стал прощаться – дела, мол.

Чтобы размыть неловкую ситуацию, уже у ворот, я отвлеченно спросил:

– А что, Платон Макарович, не смущает вас близкое соседство погоста да надгробий?

И услышал исконную мудрость:

– Мертвые уже ничего плохого не сделают. Ты, сынок, остерегайся живых. Это они могут и обмануть, и предать и ударить в спину.

Боже, вот где с чистым простодушием соседствует такая глубинная мысль. Старик не знал, что он вскрыл всю суть текущей коллизии.

В музыкальной школе Степашка изменился в корне. Получив скрипку-половинку, он прикипел к ней душой, занимался истово, повторял уроки с упорством и наслаждением. Что-то сильное передалось ему от прадеда-деда и развилось в его время. Я привязался к парнишке, как к родному. Даже в город, на высокую должность не хотелось переезжать. Но – творческая карьера!..

Аркадий же Борисович намного раньше меня покинул наш райцентр, снова засветился в областном центре, а со временем и в столице.

Три года спустя, бродя по Киеву, я наткнулся на афишу с его красочной физиономией и со знакомым, ловко приспособленным к рекламному имиджу именем. Я отправился на его концерт.

В белоснежной манишке и черном фраке Аркадий солировал виртуозно, я даже удивился, как это он не прижился в столицах смолоду. Самое же выразительное и красивое было – звучание его музыки. Я поверил, что хороший музыкант играет на скрипке гения. Бархатный тембр на низких струнах, яркие тона в среднем регистре, звонкие, поднебесные высокие ноты. Совершенство инструмента и ликование исполнителя!

После концерта я зашел за кулисы к давнему приятелю. Поздравил. Присмотрелся к скрипке. Аркадий был откровенным до наглости. Не только сознался, что скрипка деда Платона – золотой клад, но и в подробностях докладывал, как он собирал материалы по биографии этого сказочного инструмента. Корпус инструмента, то есть, то, что рождает и возносит звук, создал известный в свое время мастер Беротти. Дальнейшие сведения коллеги: мол, не законченной осталась только головка грифа. Ее то и приладил наскоро ученик Беротти, видимо, не слишком одаренный, – все это уже меня не занимало. Я думал о нравах моих современников…

А еще во мне нарождалась та истинная любовь к малым и взрослым моим ученикам, которым не даны инструменты великих мастеров, но дан истинный народный талант. И не раскладывая события и людей по полочкам, не выбирая, – свой и чужой, родовитый или слепец, – я понял, что с той минуты каждый ученик – мое дитя. И уж защиту во мне найдет каждый из них в любой житейской коллизии. Так живу, за то и получаю упреки и непонимание, мол, жаловаться учителю на ученика, кому – маэстро? Себе хуже! Пускай! На то мы учителя, чтобы извлечь стоящее дитя из бедности и бесправия и поднять в люди!

Ношу с собой затаенную боль: по родовому праву на скрипке прадеда должен бы играть Степашка. Увы, жизнь пока что – всего лишь наша жизнь, а люди… нам их растить.

Ніч золотавих журавлів

У ромашковому лузі –

Золотаві журавлі,

Наче хвилями у Бузі,

Потонули, попливли,

Наче зорі синьоокі,

Задивились в гай,

Наче пісні одинокі,

Прилетіли в рай.

Може, Бог у цім творінні?

Чи чужа земля? –

Бо давно вже на Вкраїні

Журавлів нема,

І давно їх крила сиві,

А не золоті,

І давно чаклують зливи

Їм на самоті.

Хай би квітами стелились

Долі цих птахів.

Може, то перетворились

Люди в журавлів?

Спарувались, прилетіли,

Відшукавши дім,

І від сонця сиве пір'я

Стало золотим?

Тільки тихше, чуєш, тихше,

Навіть іздалля –

На заході сонця мріють

Небо і земля,

Зачаївшись у спокусі,

Лине тиха річ –

У ромашковому лузі

Журавлина ніч...

* * *

Дивосвіт

А. П. Завгородньому

Сніг іде – як вік за віком...

Чи завія?.. Чи зима?..

Біля жовтих мерзлих вікон

Шепчуть люди і пітьма:

Хтось вдивляється у вічі,

Хтось простежив до дверей, –

Як метеликів на свічі,

Тягне в затишок людей.

Птахолюди... птахомрії

Позліталися на світ,

Може, то його надії,

Що шепочуться між віт?

Може, то двінкі сороки

Шелестять про те, про се?...

Може, то сніги глибокі

Вітер-первісток несе?

Наче там живі істоти

Гомонять, вершать суди,

Начебто питають: "Хто ти?", –

Наче просяться туди,

У віконце з неба низько

Заглядає Козоріг,

Як в дитинстві, в Українськім,

Стиха пада чистий сніг...

Не тривожся, птахокрилий!

Не гвалтуйте, – світ горить! –

В тім вікні, мов ясень білий,

Майстер радощі творить.

Солодкий вечір. Сонце сіло.

Туман бузковий по воді.

Але південного світила

Ловлю ще обриси руді.

Ні грецьких храмів, ні наметки, –

Поглине все літаній твань.

Мов корабель забутих предків,

В серпанку тоне Березань.

У цих пісках – козацька ера.

У хвилях цих – ще стогін сурм.

І, мов турецькая галера,

На мілині спочив Кінбурн.

І я тону в вечірнім гуді,

Як тонуть в забутті навік.

А над усім на повні груди

Звучить поезії язик.

Наши постоянные читатели о журнале "Николаев литературный":

Вы молодцы! Спасибо вам! Просто молодцы! Вы делаете благое дело. Благодарю за сайт. Мира вам.

Вы молодцы! Спасибо вам! Просто молодцы! Вы делаете благое дело. Благодарю за сайт. Мира вам.

Анна Пеккер, Израиль, Ашкелон, 53 года

* * *

Большое вам спасибо за интересную информацию!

Большое вам спасибо за интересную информацию!

Элла Ковальская, США, Staten Ilond, 36 лет

Николаевский вальс

Волны Буга нахохлили гривы,

Дикий сад притаился в тени,

От моста до моста,

От Косы до Намыва

Берега зажигают огни.

На ветру кружат листья живые,

И оркестры плывут над рекой.

В этот вечер с тобой

Мы танцуем впервые

Незатейливый вальс городской.

У яхт-клуба качаются лодки.

Над причалами чайки снуют,

А девчонки стоят

У ворот мореходки

И ребят на свидание ждут.

Наша юность, увы, быстротечна,

Но года провожая с тоской,

Я сегодня в любви

Признаюсь вам навечно,

Адмиральская с Малой Морской!

Николаев, мой сон корабельный,

Белый призрак над легкой волной,

Ты мелодия песни

Моей колыбельной,

Хоть негромкой, но все же родной.

Запылённых акаций навесы,

Громыханье трамваев ночных…

Но ни скверы Москвы,

Ни бульвары Одессы

Не заменят мне улиц твоих!

* * *

Снежинки сыплются с ветвей,

Вдали слышны оркестра звуки,

И я опять к любви твоей

Швартую месяцы разлуки.

А ты бежишь через пургу

И слезы варежкой стираешь.

И всё понять я не могу –

Смеёшься ты или рыдаешь.

Но как волненья не таи,

Я вижу там, за пеленою,

Как снег на локоны твои

Ложится рядом с сединою.

Вот потонувшие в снегу

Вздыхают тихо пароходы.

И всё понять я не могу –

Часы промчались или годы.

Мне прошлых лет ничуть не жаль;

Ловлю твой взгляд живой и чистый,

А на губах твоих февраль

Снежинкой тает серебристой.

Всё тот же вальс на берегу

Звучит над площадью причальной.

И всё понять я не могу –

Весёлый он или печальный.

* * *

Переходить на «Вы»

Осенние ветра деревья рвут на части,

А под ногами вновь шуршание листвы.

Что было, то прошло, в душе угасли страсти,

И нам с тобой пора переходить на “Вы”.

Минувшее светло, грядущее туманно:

Ни призрачных надежд, ни злой людской молвы.

И глупо и смешно, и горестно и странно

Переходить на “Вы”, переходить на “Вы”.

Сегодня мы скорбим над собственной судьбою,

А завтра не сносить нам буйной головы.

Ах, что ни говори, а нам пора с тобою

Переходить на “Вы”, переходить на “Вы”!

Ни тайного огня, ни робкого порыва, –

Всё стало на места, и оба мы правы.

Но почему душе так больно, так тоскливо

Переходить на “Вы”, переходить на “Вы”?

Люблю тебе завжди. Як ти мене любила.

Які старі слова, та молода – любов.

Хай наша далина давно вже посивіла,

Але до нас летить одвіку стрімголов.

Люблю тебе завжди. У сяєві і блиску

Твій образ дорогий в душі не розтає.

Люблю тебе завжди. І синову колиску,

І лоно золоте праматірне твоє.

Я – паростком лози, барвінком із могили,

Я – сивим камінцем з останньої води.

Зросту, пройду, впаду отам, де ми любили

І відлюбили все ж...

Навіки. Назавжди.

* * *

Чорнобиль

Ця дівчинка співатиме в Сан-Ремо,

Хоч би планета звіялась упрах.

Не вимремо. Не вмрем. Не перемремо.

Не звіємось, як попіл на вітрах.

Хай нам сама природа відплатила,

Пора збирати камінці, пора.

Де мова, вже забута, як латина.

На Прип'яті, на березі Дніпра.

Ця дівчинка в Сан-Ремо вийде в люди...

А там Везувій – мов суворий дож.

Уже тоді в Чорнобилі не буде

Радіаційний опадати дощ.

А наш народ біду свою пробуде.

Бо як не він, бо як не ми – то хто ж?

Ховається облесливий оратор

За слово: ким ти був і ким єси?

Але хіба сховає респіратор

Мого народу чесні голоси?

І пригадаєш, дівчинко, колись ти,

І небо те ж, і той же дзвін струни.

І нас. Ми з планетарної колиски

І не для планетарної труни.

А дівчинка співатиме. Хай досі

Її ховають дурні й вороги.

Її пречисті ноженята босі

З пречистої дніпровської саги.

А дівчинка співатиме. Хай пізня.

Злетить пророча пісня до людей.

Все прахом піде, але буде пісня –

І ми самі воскреснемо. З дітей.

А їй гран-прі готують вже окремо...

Хоч, піонерці, що їй там гран-прі?

Аби співало птаство і в Сан-Ремо,

Вона рятує людство на Дніпрі...

* * *

Бетховен

Не муч мене ти співами, не муч.

І піаніно теж, уранці-рано...

У жінки вушко – мов скрипковий ключ,

І дар колоратурного сопрано.

Хай музика забуде про слова,

Пеани склу, бетону та залізу.

Не буде нас. А музика права

У янгольськім диханні вокалізу.

Не забувай: прикликує маяк

Свій промінь, і пливе рікою човен.

І іде на чужину той козак,

Якого знав ще Людвіг ван Бетховен.

А ти забув. Тепер хоч вовком вий,

А не вернути вихор сніговий.

І шторм. І сніг. А будеш засинати

Серед снігів і стін бетонних хати, –

У тебе голос прозвучить новий.

І шторм. І буря «Апассіонати»!

Поет Дмитро Кремiнь про iнтернет-журнал "Миколаїв літературний"

Наши постоянные читатели о журнале "Николаев литературный":

MUCHISSIMAS GRACIAS!!! Ознакомилась с журналом, теперь, надеюсь, могу назвать его нашим. Родных и близких имён уйма, порадовали, да не оскудеет николаевская земля, её всё-таки Бог в макушечку поцеловал, по всему чувствуется – и по прошлому, и по настоящему. Спасибо. Прочитала и прослушала с огромным удовольствием. Испытала просто счастье соприкоснувшись с поэзией Креминя! Дмитро – это напоминание о самом счастливом периоде в моей жизни – студенчестве. У меня к нему особо тёплое отношение, а с другой стороны, Дима из современных украинских поэтов не только самый яркий и талантливый, а и безумно трудолюбивый.

MUCHISSIMAS GRACIAS!!! Ознакомилась с журналом, теперь, надеюсь, могу назвать его нашим. Родных и близких имён уйма, порадовали, да не оскудеет николаевская земля, её всё-таки Бог в макушечку поцеловал, по всему чувствуется – и по прошлому, и по настоящему. Спасибо. Прочитала и прослушала с огромным удовольствием. Испытала просто счастье соприкоснувшись с поэзией Креминя! Дмитро – это напоминание о самом счастливом периоде в моей жизни – студенчестве. У меня к нему особо тёплое отношение, а с другой стороны, Дима из современных украинских поэтов не только самый яркий и талантливый, а и безумно трудолюбивый.

Татьяна Мец, Испания, Fuengirola, 61 год

* * *

Огромное вам спасибо! Мои родные и близкие также выражают вам слова благодарности. Особенно, когда видим до боли родные места, где ты вырос, где прошла твоя юность. Спасибо всем вам, ещё раз!

Огромное вам спасибо! Мои родные и близкие также выражают вам слова благодарности. Особенно, когда видим до боли родные места, где ты вырос, где прошла твоя юность. Спасибо всем вам, ещё раз!

Janina Ravailova-Golovneva, Германия, Майнц, 36 лет

Шурхiт падолисту

Осінь із мітлою йде по місту,

Трусить позолоту листяну,

Шурхіт шкарубкого падолисту

Спокоєм алеї огорнув.

Вітер і дерева, мов актори,

Тишу рвуть у вальсі знов на біс,

Дощик увертюрою в мінорі

Сльози ллє на голови беріз.

Сірий стяг небесного брезенту

У мутному дзеркалі калюж

Знов старенькі крутить кіноленти,

Що рясніють сценами жалю.

Та жалі поглине юне небо,

Постривай-но, осінь-режисер:

Сірість-бо не вічна і, далебі,

Березень блакиті принесе.

* * *

Красуня осiнь

Тремтить червоно-жовтим падолистом,

Пробуджена зі сну, красуня осінь,

Замріяно-розпатлана, барвиста,

Мов дівчина, звабливо-жовтокоса.

У вікна заглядає, як примара,

Лишає по собі холодну просинь,

Впускає в настрій суму товсті хмари,

Що вчора ще співав дзвінкоголосо.

Ковток тепла прощально-життєдайний, –

Миттєвий подих бабиного літа

Для дум лишає простори безкрайні,

Пускає павутиння оксамити.

Ковтками вересневого повітря

Пори нової поглинаю чари,

Очима барв вбираючи палітру

В душі напівпусті резервуари.

Шукаю спокій в листя шарудінні,

Що в серці занотується пластами.

І слабкістю наповнене проміння

Востаннє п’ю я спраглими вустами…

* * *

Сонце й дощ

Той ранок був на всі не схожий, –

Сплелися в танці сонце й дощ,

Як випадковий перехожий,

Милуюсь дзеркалами площ.

Тепло проміння й прохолода,

Блакиті скатерть й хмар шматок.

Антициклон і непогода –

Коктейлю пристрасний ковток.

Ще сплять околицями міста

В обіймах лагідного сну,

А я цей ранок, мов намисто,

В душі хустинку загорнув.

Усе ж дійшла кінця вистава.

Хоч то була коротка мить –

Дощу тремтіння золотаве

І досі в грудях майорить.

Осенние листья

Осенние листья шумят и шумят в саду,

Знакомой тропою я рядом с тобой иду.

И счастлив лишь тот, в ком сердце поет,

С кем рядом любимый идет.

И счастлив лишь тот, в ком сердце поет,

С кем рядом любимый идет.

Пусть годы проходят, живет на земле любовь,

И там, где расстались, мы встретились нынче вновь.

Сильнее разлук тепло твоих рук,

Мой верный, единственный друг.

Сильнее разлук тепло твоих рук,

Мой верный, единственный друг.

В саду опустевшем тропа далеко видна,

И осень прекрасна, когда на душе весна.

Пусть годы летят, но светится взгляд,

И листья над нами шумят.

Пусть годы летят, но светится взгляд,

И листья над нами шумят.

* * *

Уже пора писать мне о любви:

Я знал ее девчонкой сероглазой,

И девушкой, вошедшей в душу сразу,

И женщиной, с кем дни делю свои.

Девчонку не сумел я отстоять,

И девушка не стала мне родною,

А женщину, которая со мною,

В конце концов боюсь я потерять.

И пусть простят мне женщины мои –

И та, что тут сейчас со мной смеется, –

Но жизнь моя на всех парах несется,

Как продолжение одной любви.

Пусть боль и грусть врывались в жизнь мою

И разрывали жизнь мою на части,

Я без любви не представляю счастья,

Я счастья без любви не признаю.

Пусть кто-то встретит доводы мои

Улыбкой кислой или миной постной…

Уже не рано и еще не поздно –

Пора, пора писать мне о любви.

* * *

Завещание друзьям

Я хочу, друзья, в конце концов

В Николаев к маме возвратиться,

В город наших дедов и отцов,

Чьи уже неразличимы лица.

Чтобы в землю лечь на берегу

Широко распахнутого Буга.

Это место с детства берегу,

Там сейчас печальный холмик друга.

Пусть под николаевской звездой,

У земли, заплаканной и милой,

Реет белый парус над водой,

Простирая крылья над могилой.

Наши постоянные читатели о журнале "Николаев литературный":

Благодарю за ваши прекрасные стихи. Спасибо.

Благодарю за ваши прекрасные стихи. Спасибо.

Larisa Elchaninova, Италия, Cervia, 59 лет

* * *

Спасибо за ваш журнал. Творческих успехов!

Спасибо за ваш журнал. Творческих успехов!

Нина Субботникова, Израиль, Кармиэль, 63 года

Зрячий Игорь

Ходили слухи, что в Коблево, в июле, женщин берут голыми руками. Игорь остановился в Луговом, и уже второй вечер спускался к полосе прибоя и ступал по мокрому песку, сверкая латунной пряжкой и висюльками на плавках – ожидал белорыбицу. Вдали экономно светились базы отдыха, с акватории, от шестов с сетями, долетали разрастающиеся возгласы: «От моря балдеешь!».

Воображение или впрямь – случай поставили перед ним русалку. Словно суслик на стыке суши и воды: профиль с коротким носиком и мягким подбородком, длинная шея, крутые грудки и плоский живот. Вот только волосы не распущены и, вместо хвоста, две обворожительные девичьи ноги. В неверной полутьме Игорь может выдать себя за бодрячка, свою астеническую фигуру – атлетической, натужный юмор – непринужденным. Подобрал самую удачную первую реплику:

– Я могу вам помочь?

Не оборачиваясь, с легкими нотками досады, русалка ответила человеческим голосом:

– Мне показалось, вы сами пришли за помощью.

– Да! – вырвалось кстати. – Помогите… вместе поплавать.

И дальше пусть говорит она, а он проявит неподдельный интерес к ее мыслям и покажется девушке умным собеседником. У русалки, похоже, была та же тактика, вот и плавали молча минут пятнадцать. Он впереди, она следом. Он ложился на спину – она рядом. Он повернул к берегу – она заторопилась тоже – ну, как привязанная, нарочито, что ли?

Выбежала на берег, как-то странно отмеряла короткими шажками расстояние к глинистому срезу и упала на широкий коврик.

– Позвольте и мне отдохнуть? – спросил Игорь, уже опускаясь на колено.

– Вы заслужили.

– О да, я же не отставал от классной пловчихи.

– Не тем. Вы не повторили многих острословов. Какое имя может носить такая интересная или там красивая, загадочная девушка? Меня зовут Аза.

– Тоже красиво, – довольный своей ловкостью посмеялся Игорь и тут же, для куража, выпалил: - А меня Рашид Сабиров.

Она повернулась к нему странно, не лицом, а ухом, чутче вслушалась. Он понял: тьма сгустилась, осваивается девушка ушаи и разошелся:

– Да, да, азиат, мусульманин. Какой такой мне ургаешь? Что, узбек – не собака?

И принялись хохотать вместе.

Потом он прикрыл ее краем коврика: воздух прохладнее воды, заметил.

Потом попробовал погадать ей на ладошке, на ощупь.

– Ах, на ощупь! – ожила девушка совсем. – Тогда я вас нарисую. Хотите? Тоже на ощупь. – Села, даже поднялась на колени. – Встаньте напротив! Так. Вы – первый человек, Адам. Я – Ева. Мне захотелось вас изваять.

Она с опаской коснулась парня где-то между рукой и талией, потом сразу подняла пальцы к его лицу. Кончиками обоих указательных – левой и правой руки – провела по щекам и начала рисовать брови. Большими пальцами провела от переносицы по надбровным дугам, прошептала про себя:

– Теперь вылепим щеки… губы… уши. Закройте глаза. – Холодные, и тут же теплеющие кончики пальцев бродил по глазницам, соскальзывали к щекам, к подбородку, охватывали шею. И вдруг вся ладонь раскрылась на груди, а другая – гладила, гладила плечо.

– Догадываюсь, – томно заныл Игорь. – Вы скульптор.

– Только учусь…

– Я вам составлю компанию. Изваяем групповой портрет.

Игорь размашисто протянул свою кисть по ее плечу, опрометью нырнул по бретельке за ее спину и слегка прижал, она присела и выпрямилась в стороне, как из воды.

– Это уже из программы второго урока, - смеялась и уходила от объятий. Они дурачились, острили, иногда замирали, прижавшись друг к другу, словно невзначай. Наконец Аза встала на ноги:

– Рашид Сабиров, вам пора в лагерь, дежурные заругают.

– А-а… о-о-о… – от внезапности слова пропали.

– Меня провожать не надо. Не станем длить томление. Завтра в тот же час и на том же месте.

Нащупав коврик ногой, девушка вскинула его, подхватила неуклюже, даже уронила. Тут же шаловливо засмеялась и, волоча свое хозяйство по шершавому песку, пошла вдоль ленивого прибоя в Коблево.

…Попытки найти ее днем были напрасны. Ни в столовой, ни на спортплощадке стройную русалку по имени Аза никто не встречал. Видимо, соврала все про себя, подумал Игорь, и на свидание не придет.

Убивал время, как мог. Все вспоминал ее ухватки ваятеля, до дрожи чувствовал памятью ее прикосновения. В темноте пошел к знакомому спуску.

Она, видимо, тоже весь день кружила мыслью над Игорем – иначе при встрече «в тот же час и на том же месте» не позволила бы приобнять себя сходу.

Плавали почти сливаясь боками, вместо слов – междометия. Взяли друг друга за плечи, нырнули и – поцеловались взахлеб и с бульканьем. К берегу торопились, жадно держась за руки, бежали к коврику. Обнимались, приседали и выравнивались. Он думал: девушка насмотрелась фильмов, снятых за бугром, вот и ударяется в экстрим.

Аза на вдохе говорила:

– Я нехорошо делаю… Я и к морю приехала, чтобы встретить тебя…