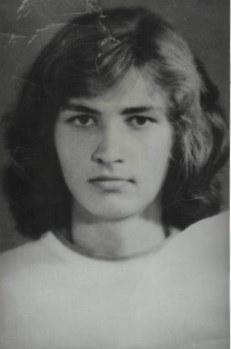

Юрий Большаков

Прощальное слово поэту...

Незадолго до выхода нашего очередного журнала ушёл из жизни один из самых талантливых и оригинальных поэтов Николаева Юрий Большаков, не доживший нескольких дней до своего шестидесятилетия. Он не был публичным человеком, жил замкнуто и аскетично в своём виртуальном мире, где были только стихи, классическая музыка, живопись и огромная коллекция редких кинофильмов, записанных на диски компьютера. Юрий Большаков никогда не издавал своих стихотворений, его стихи напечатанные в нашем журнале – это первая и последняя публикация его произведений, хотя всю свою недолгую жизнь он писал стихи: и будучи студентом ленинградского юридического института, и служа в рядах Советской армии в Забайкалье…

Благодаря систематическому самообразованию, Юрий Большаков глубоко изучил мировую литературу, произведения классиков музыкального искусства, а также четыре иностранных языка, что позволяло ему читать любимых авторов в оригинале. Его произведениям характерны неожиданные и яркие образы, умение использовать разные формы стихосложения и всё богатство русского языка, которым он пользовался филигранно. Некоторые его стилистические обороты и строки, насыщенные редкими словами и неологизмами, могут показаться непонятными для неподготовленного читателя. Но тем интереснее читать стихотворения поэта, удивляясь широте его эрудиции и познаниям в самых неожиданных областях человеческой деятельности. В своём неповторимом творчестве поэт сумел соединить воедино поэзию и классическую музыку. Некоторые из его произведений остались навсегда на просторах интернета и теперь мы имеем возможность читать их на фоне замечательных музыкальных произведений. Так будем же верить, что творчеству поэта Юрия Большакова уготована долгая жизнь в благодарных сердцах его читателей и почитателей.

Вячеслав Качурин

* * *

Назначение виновных...

Она добычей лёгкой не была,

но ношею тяжёлой не казалась,

пожалуй, правда, ведь легко сказалась,

щелей вокзальных бесполезна жалость,

в тупик заходят рельсы и дела.

Всё прочно, кроме бабочек и трав

теперь, когда ноябрь скребётся в двери,

в колеблемой холодным ветром вере

потерь прорехи, в них проходят звери,

в подушки лап когтистость подобрав.

Карнизы ждут скучающих котов,

предоставляя сцену за бесценок,

у молока на всех не хватит пенок,

пеняет мышь на каменный простенок,

неурожай, прожорливость кротов.

Язык влечёт подальше от любви,

какая мышь, когда шельмуют руки,

рвут записи, застёгивают брюки,

лукаво пишут, что виновны злюки,

а добряки тучнеют на крови.

Когда слова сто раз произнесёшь,

они теряют форму и свеченье,

до нитки истирается значенье,

искрошенное походя печенье

с календулой в мешочек не зашьёшь.

Кто виноват? Налоги, письмена,

гречишный мёд, валторны, валерьянка,

скользнувшая под полог вольтерьянка,

мороз февральский, морфий, только пьянка

презумпцией вполне защищена.

Признание не косвенной вины

горчит во рту и иссушает дёсны,

порою с хвоей расстаются сосны,

мы были так несносны, но соосны

и ересью осеннею полны.

Врасплох...

Когда Ирина нас изобличила

и сорок дней без умолку лечила,

мы поняли – опасней, чем болезнь,

леченье по Ирининым лекалам,

естественно, примкнули к радикалам,

открыто поглощавшим буйабез.

Гнетёт грудину вздорный плод союза

постылых уз, податель грёз и груза,

отмеченный незрячестью Гомер,

рывками раздражённо тычет посох

в промеры мрака, карма спит в отбросах,

вопросов не взыскуя от химер.

Бесслёзность глины в паутине трещин,

узор змеится веще и зловеще:

– “Откуда вещи?”, – “Из лесу, cheri...”;

вестимо, где дровишки, там и клерки,

снимая мерки, мысли о проверке,

но Тюильри в жару Оранжери

не потакай, дублёной кожи гунна

не знала суггестивная лагуна

доныне и не хочет знать теперь;

дрейфуют мели прочь от края лета,

врасплох пижон застал разгар сюжета,

брюзжа о допустимости потерь.

Открой им дверь, не то взломают двери,

имбирь в столе, пускай их, пёсьей вере

необходим корнцанга профицит;

когда мы подхватили бери-бери,

иссякли Cuba Libre и Либерий

посулы, хаос вызвали спецы

и на ковёр, изваянный руками

и прикреплённый к вечности крюками,

был спешно вызван бвана для битья;

ему питьём послужит чья-то лимфа,

от Лимба мол до свалки и Коринфа,

и этим истощается статья.

Кто тощ, как я, тот чуждых мельниц воду

не подпускает к дну и пищеводу,

и ест горстями сахарный песок;

всё слаще жизнь, но креп хрустящий горек,

не сортируй – складируем и гоек,

ведь береста в уместный туесок

привносит дух (а по-блатному – spirit),

всегда какой-то олух гири пилит

и мордой багровеет, и сопит;

предвидима опасная эпоха,

так привыкай к охальности расплоха,

уд удержав на цапфах и цепи.

Обман зрения...

Лапландия, в мерцании свечи

ты стать могла бы девушкой из плоти

с оленями в одном промёрзшем лоте,

аукционных случек палачи

и суета служителей торгов

тебя смутили б вряд ли, свет манишек

не проницает в затенённых нишах

сгущенья алебастровых врагов.

Да пусть его, не так уж ярок он,

не столь слепящ, как тьмы разводы в ложах,

потёки бельм опять его низложат,

итожа схожих множества колонн.

Ведь катаракте кратен водопад,

белок денатурацией занятен,

предельно внятен укрупненьем пятен

сегмент, в котором тянется толпа

к столпу, из центра прянувшему в высь,

с согласия растущую в низине,

стоят вокруг навытяжку разини

и дразнят разум, вскрикивая: “Брысь!”

На каждом метре зрения обман,

немудрено к тактильным обратиться,

мол, не оставьте попеченьем лица,

шаманом погружённые в туман.

Жеманен жнец, но слёзы льёт всерьёз,

серпом во мгле очерчивая промельк,

у камелька в опустошённом доме

примите жизнь за каверзный курьёз.

Погрешность гироскопа...

Инспектируя аллею

по заказу ЦРУ,

я заведомо болею

и, наверное, умру.

Вся разнузданность филея,

приглашённого в нору,

не спасёт – я век болею

и стремительно умру.

Злясь, лилейную лелея,

приходясь не ко двору,

тем не менее болею,

знаю более – умру.

Я при приступах белею,

спектр меняя на миру,

стой, палач, ведь я болею

и без обуха умру.

Смерть красна, но жизнь милее,

хоть мелеет на ветру,

сорок лет, как я болею

и в конце концов умру.

Неожиданно хмелея,

ожидаемо совру,

что в кандальниках болею

и в скандальниках умру.

Ходят слухи: “Околею”,

ждут старухи – знать, к утру,

я старательно болею

так летально, что умру.

Не робей, гляди смелее,

текст под занавес сотру,

станет сил, хоть я болею

и к нашествию умру.

Льнут к стеклу гонцы Борея,

время окна протереть,

как хотелось, не болея,

средь здоровья умереть.

Большаковы – мать и сын...

Вот мама умерла...

Вот мама умерла. Пора и мне вослед.

Она была святой. Как небо. Без огласки.

Прижав ладонь ко лбу, рассказывала сказки,

я ласкою согрет, хотя её уж нет.

Вот мама умерла и старая посуда

не может пережить утраты добрых рук;

как выспренно звучит – жизнь замыкает круг,

пусть циркуль помолчит, когда мы жаждем чуда.

Вот мама умерла так тихо, как жила,

недоумённо кот хозяйку всюду ищет,

и думает – найдёт, он никудышный сыщик,

хотя приличный враль и шустрая юла.

Вот мама умерла и слов иссяк поток,

их некому сказать, им не к кому приткнуться;

зачем они текут, велите им заткнуться,

на вешалке, мой бог, висит её пальто.

Вот мама умерла, я, кажется, с ума

схожу, но не могу в безумье вставить ногу;

пусть превратят меня в холодную миногу,

которой всё равно, что посох, что сума.

Вот мама умерла, как холодно душе

и стёртое клише мой слух не раздражает,

я вижу наяву – она меня рожает:

и слёзы, и любовь, и острое туше.

Вот мама умерла, молю о coup de grace,

но нету палача и отменили казни;

не много злее язв, чем ложь богобоязни,

когда ты жаждешь сам, чтоб свет в глазах погас.

А мама умерла, зачем лютует смерть,

ведь женщина она, когда не лгут нам мифы;

кто вылечит меня от горя или тифа

и от кого стерплю я твёрдое: “Не сметь!”

Густеет за окном пустая синева,

кому она нужна, ведь мамы нет в помине;

она была цветком невыносимой сини,

она была канва, когда была жива.

Я сыном был плохим, но это для неё,

казалось, ничего иль мало очень значит;

мне видится спина, как горько мама плачет,

когда из тёмных недр прёт худшее моё.

Я только словом жил, неверная стезя,

скорее оттолкнёт, чем притяженье включит;

она терпела всё и находила ключик

к живущему во мне презрению к “нельзя”.

II.

Я сыном был плохим, а кто хорош сыновьей

любовью до низин и разрежённых сфер,

нам всем не искупить всей нашей чёрной кровью

блужданий по бля*ям, сидений по кафе.

Я в яму заглянул и стал бездонной ямой,

с торчащими из тьмы обрубками корней;

я только мамой был, но немудрёной мамой,

теперь не поумнеть, не отразиться в ней.

Агностики стоят над ямой без надежды

и так горька их скорбь, как самый горький яд;

в шкафу, осиротев, нарядов ровный ряд,

за платьями халат и прочие одежды.

III.

Всё это мой алтарь, приникнув к алтарю,

я буду вспоминать лицо её и запах;

я с нею погребён и на сосновых лапах

лежу и молча жду последнюю зарю.

IV.

Холм совершён, все тянутся к домам,

комками кровь толкается в аорте;

моя была всех лучше, ах, не спорьте,

нет, впрочем, спорьте, в пользу ваших мам.

Мёд и дёготь...

Всё чаще слышу рёв и лай эриний,

конец распространенью по перине,

займёмся изучением счетов;

час смуты, подведения итогов,

оценки неоплаченных налогов,

возврата оружейнику щитов –

ведь без толку, атака не снаружи,

никто вокруг периметра не кружит,

ища голодным взглядом в рейках брешь;

от центра ропот движется волною

и сотрясает место за стеною,

в котором ты свой скудный жребий ешь,

снуёшь, смеёшься, грезишь, существуешь,

себя, шутя как будто бы, вербуешь

и свой удел устало предаёшь;

идёшь на зов, сочащийся из щели,

забросив пчельник, заглушив качели

и всё сильней и явственней гниёшь.

Сколь ни готовься к ослабленью плоти

и выбросам метана на болоте,

но застают средь зарослей врасплох;

попав впросак, скрои получше мину,

гони из дома сына и фемину,

где дышит бог, там соучастник плох.

Подбей остатки, подверстай активы,

ввиду людской банальной перспективы

отдай блаженству вожжи и права;

когда ты, к счастью, не питомец долга,

не размышляй мучительно и долго,

из сущих трав всех пуще трын-трава.

Не промахнись. Когда ты здрав и стоек

и жаждешь жить до распыленья стоек

и нитей истлевания в бинтах,

иди к врачам и замечай аптеки,

твоя родня не майя и ацтеки.

И слава богу. Кости на штифтах,

у изголовья капли и микстуры,

руководят в халатах белых дуры,

прекрасный жребий – жабий и сырой;

рабы не мы, но навсегда соседи,

переходя от капельниц к беседе

о простатите, сдохни как герой

заметки “Тело очень жить хотело”,

тряслось, болело, крючилось, потело

и потеряло между делом смысл;

о чём блажить, опубликован ценник,

есть нечто слаще почестей и денег,

видений дна и льда горячих числ.

Ну что, менады, надгрызайте вены,

что кружева, когда не клочья пены

и дерзновенно схлопыванье их;

а я, меж тем, соединившись шприцем

с грядущим, воспретив вползать мокрицам,

останусь при насущнейших своих.

Неизбежное...

Но криминологи правы,

в конце всегда убийство,

три оголтелых головы,

хвостатое витийство.

Ты полагаешь: “Избегу,

на мне зубцы сцепились...”,

таких на мёртвом берегу –

со счёта счёты сбились.

Готовят с детства к топору,

всего лишь образ, тише,

примёрзла ржавчина к перу,

корой покрыты мыши.

Спит муж совета, обглодав

все тезисы нахальным,

скользит рассудочный удав

по беззаботным спальням.

Наутро обернуться вспять

захочется до дрожи,

но стынет сыростью кровать

и синева под кожей.

Углы всплывают из глубин

над зеркалом овальным

и мерно бьётся: “Возлюби!”

по хладным наковальням.

Шуршит под мышкою петля,

пальто грудину сжало,

и пестует гордыню тля,

и формирует жало.

Всё мерно движется к концу,

финал металлом сдавлен,

а тонкошеему птенцу

рассвет впервые явлен.

Войдя к исходу февраля...

Как космос ни протяжен, мёртвый вздор,

горошиной посрамлена перина,

она ровна, недаром ведь Ирина,

коснеющей материи позор

не посягнёт на свет её души,

её светильник тьме недосягаем,

непостигаем и не облагаем

налогом мглы. Как жесты хороши,

неброски, гаснут, начавшись едва,

так движитель, что мимику слагает

в орнамент плоти, явственно влагает

в мои уста ворсистые слова.

Подшёрсток, мех, колеблемая ость,

текущая, скользящая пушнина,

души равнина с именем Ирина

и костью подавившийся не гость,

не житель, не жуир, но визитёр,

я знал его, он был порою мною,

равно бесстрастен ливню, хладу, зною,

простак к рассвету, вечером хитёр.

В один из дней сияние во лбу

оптической иллюзии над кровлей

займёт его последней рыбной ловлей,

пронзив крючком февральскую губу.

Прокравшись сквозь кончину февраля,

адепт авралов, враль, кораллов кровель

истолкователь, воркователь крови,

отторгнутою мамой для враля

под хмелем мая, запустив отцом

ничтожной клетки первое деленье,

все тяжкие узор хитросплетенья

взял на себя. Немеющим лицом

сквозь мягких складок рдеющую вязь

лишь пунцовея, ведь вполне доношен,

непрошен не был ни, тем паче, тошен,

но долгожданен. Обрамляла бязь

овал лица и склер пытливый взгляд,

а на перине, словно на витрине,

я ждал, сигнализируя Ирине,

что ей пора, ведь майские палят,

февральским предлагая: “Догоняй!”,

и сладкий яд, убойный и любовный,

агонией транслирует бескровный

финал. Ликуй, кликушествуй, пеняй...

Один день...

Проснувшись в восемь точно

и уколовшись сочно,

припомнив о песочном

и кулинарном зле,

устав зимой под кровом

крутить хвосты коровам

измышленным, суровым,

визит к родной земле

откладывать не в силах,

зову альгуасила,

используя Mozilla,

скрестить с весной сачки;

письмо скользнуло в кабель,

включило солнце табель

и блеск фотонных сабель

рассёк мои зрачки.

Как счастье скоро длится,

способен ли упиться

семисекундным блицем

мой временный сосед?

Медлительно одеться,

поглядывая в детство,

используя как средство

купание в росе

приношенных подмёток,

из хаоса блокнота

вытряхивая ноты

на складки обшлагов,

оставив щит в прихожей,

с незащищённой кожей

шагнуть, простой прохожий

и фабрикант шагов.

Уже почти что девять

и сигарета в деве,

торгующейся в гневе,

подрагивая, дым

вгоняет в атмосферу,

несёт старушка веру

к напрасному примеру

опасным молодым.

Встречаю полдень в сквере,

подобие мистерий

на истощённой терре

разыгрывают все;

созревшие приматы

терзают автоматы,

проросшие меж статуй

на серой полосе

муниципальной плитки,

не я понёс убытки,

поскольку недобитки

фискалам невдомёк;

сползает вниз реактор,

трактат о свойствах тракта

читает гневно трактор

у перекрёстка, ног

не чуя под коленом,

всем мыслимым вселенным

транслируя о ленном

великолепном дне,

бреду впотьмах к ночлегу,

зловещему Олегу

веду его коллегу

на брючном, но ремне.

Привет тебе, пещера,

убежище мон шера,

от пятки и до хера

сплошного двойника;

служа в седле упругом

себе же лучшим другом

и запрягаясь цугом,

кончаю буквой “к”.

О Bella, ciao...

В листве прошелестело.

Дождь мерно шёл и звуки приглушал,

прильнув щекой к пропащим на ходу,

ты выдувала праведное “ду”

и не спеша вышаркивала “ша”;

неслось буквально по дуге

от Новолипок до сверхновой

прощанье Дельвига с Кановой,

не знавшим призмы СНГ;

синагогальных служек речь

служила разуму темницей,

ты протыкала палец спицей,

чтоб от решёток уберечь

кого куда, в какую тьму

нас увлекает говор мерный,

рокочущий кимвал не медный,

но всё же медный, хохлому

не раз ещё на щит поднимут

и снова сбросят со щита,

она тщета и нищета,

мой мим, кому сминаешь мнимо

своё трико меня помимо;

и острупима пуще та

из протопопицевой шкуры

возопиявшая: “Доколь

вся эта мерзлостность и боль,

и в душу гадящие куры?”,

из ямы чуявшая голой

у Никона в гортани яд,

но риторический заряд

подарен Аввакуму школой

пресирой глубины лесов

на риске листьев и лисичек,

мой крот, мой отрок, нет ли спичек,

чтоб выгнать патриарших псов

прудов и ризниц патриарших,

паршой изъеденных и павших

часов колодцем; на засов

защёлкнуто, о шкворень цокнув,

судьбы дверное полотно;

господь мой пастырь, вижу дно,

оно стозевно яко окна

в распахнутость осенних снов

не осиянных, но осинных,

из переливов клавесинных

и сталью скованных основ

мостов, собой связавших фермы

не ферм молочных, но металл

из недр доивших; как метал

Метелл огонь в тартар и термы

Мутулы, йогуртов не знал

Югурта; войнам Квинт Цецилий

преподносил не стебли лилий,

но ось "казна – головизна";

дороговизна как Гознак:

чем нос чувствительней, тем пуще

курс бездны, сам себя орущий

и сам себе рычащий: “На!”

Последнее слово...

Что вечером посидеть и с другими людьми – довольство...

Уолт Уитмен. Листья травы.

Так, презирая пользу глубже ямы

и Марианской впадины, у мамы

единственной сочувствия ища,

схожу, как предки баяли, под своды,

лик подлинный подавленной свободы

не пастой полируя и воща;

корням хвоща вещая, сообщая,

треща о тех, чья сытность небольшая,

всю ярость вымещая, полегла

среди привычной складчатости поля,

бранимого в три горла, цыц, доколе

чванливость шва планирует игла,

ныряя в ткань, шурша, соединяя

заплат нахальство, на судьбу пеняя,

как если б рок был немощный щенок,

щекастый, вялый, перенесший чумку,

залезший сдуру в гицелеву сумку,

стоящую меж гицелевых ног.

Петля и шест, что предлагает жизнь нам

взамен себя, carte blanche помпезным тризнам

и скромному ночному топору;

так полагает липкий меланхолик,

такой же липкий занимая столик

на сальном и прилипчивом пиру.

Лет шестьдесят тому просунув шею

в овал из мышц, певцу и книгочею

я присягнул, конторку и пюпитр

употребив как жертвенник, однако

корсетом стянут до шестого знака,

зане угрюмой точности арбитр.

Приговорённый к жизни тем же актом

приговорён и к смерти ipso facto

конечности земного бытия.

Что пожелать проникшему сквозь лоно?

Оставить мир легко, непринуждённо,

как лист травы, три устрицы и я.

Пенообразование...

Несчастие вползает невзначай,

был день воскресный и весенний разом,

а опиатом усмирённый разум

планировал не более, чем чай,

пусть крепости особой, не купец,

в границах спектра тянущийся вправо,

не покидая тихого анклава

и скромного комфорта, как в купе.

И на тебе, лишь стоило сморгнуть,

отвлечься от блаженства на мгновенье,

как чьих-то шустрых дланей мановенье

прошелестело: “Вмиг огонь нагну

и опалю поверхности и глубь

у всех, что спят, подёргиваясь в корчах,

из ягод выбирая те, что горше...”,

тупят тупые, я острю иглу

в собой распёртых полостях земли,

где соль земли пресуществляет просо

в историю проклятого вопроса,

застрявшего средь Нила на мели,

как будто мало сброшенных в ведро

под раковиной, копией рапаны,

хрустят под обращеньем спиц арпаны;

напитывают кальцием бедро,

чьи имена давно дорожный знак

для тяжущих коричневые дроги,

она стоит на земляном пороге,

внушая, что морозна и грозна;

всё б ничего, когда бы не плюсна,

рефлексом робким под себя поджата,

как будто бы вагонововожата,

пинком ментальным прянув изо сна,

узнала, что закрыт её маршрут

и марки “А” последний выезд в среду;

ужель Вольтер сочувствовал Танкреду,

коль он ни дня не соблюдал кашрут,

ведь эллин, рыцарь, поц и патриот;

ел холодец из калибаньих ножек;

как хорошо, что перочинный ножик,

как дурно, что свиного полон рот...

Третье лицо...

Ты полагал, что сил достанет до

достигнуть дна бездонного колодца,

где предлагает рифма “уколоться”

себя бесстыдно, липнет как медо –

вый пряник, он, покрытый липким “ем”,

в зубах не вязнет, что, признаюсь, странно,

зияет рана на спине барана,

руно бракуем, ликованье тем

всегда к лицу, кто сохранить лицо

способен при крушенье обстоятельств

и обязательств, яблочных приятельств

огрызки не выносит на крыльцо.

Плоды запрета пожинают те,

кто правом вето на открытый краник

владеют присно, кнут свернув под пряник,

сминают лица, свищут в пустоте,

снимают мнений смутных толчею

на пятачке у турникета рынка

со всех верёвок, где твоя косынка,

косить довольно, вбросил ячею,

спрямил пути и взгляд, из кривизны

выуживая два картуза меди,

ревут медведи, придавай беседе

казённый курс, ресурс у новизны

давно исчерпан, рвётся старый мир,

тревожит узость щели и проёма,

у бреши чернь витийствует: “Споём, а,

позолотим истершийся кумир

косноязычья, третьему лицу

лукаво встроив зеркало в теченье

небрежных строк, оставив попеченье

равно печенье с пеньем подлецу?”.

Да нет уж, братья меньшие в семи

из девяти лиловых категорий,

троясь, лицо вам прорицает горе

в Гоморре омерзения семьи...